한국무속신앙사전

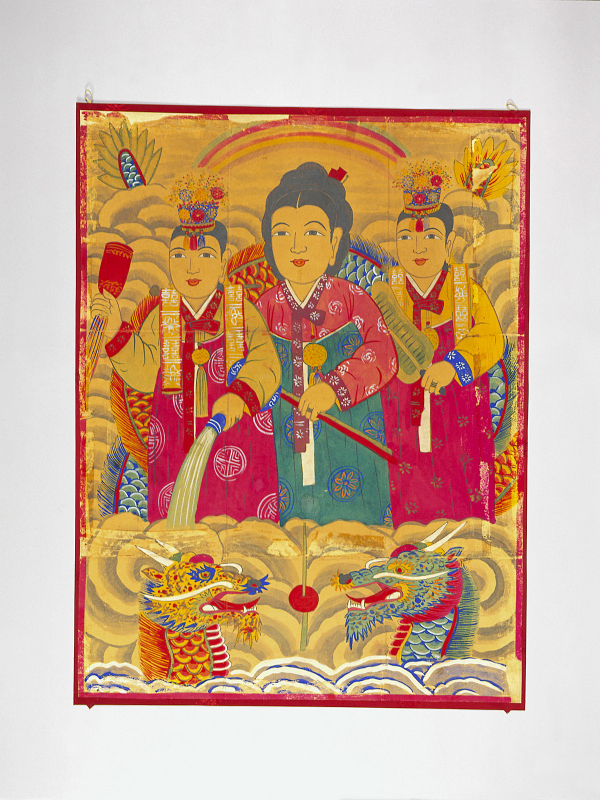

사해(四海) 바다를 관장하는 신. 기우, 풍어, 풍년, 무사항해 등을 담당하는 신으로, 동신(洞神)으로 모셔지는 것이 일반적이다. 바다와 멀리 떨어져 있는 내륙 지방에서는 샘이나 [우물](/topic/우물)에서 [용왕제](/topic/용왕제)를 지내기도 한다. 용신은 남성과 여성이 있다. 남신은 주로 해일과 바람을 관장하고, 여신은 비와 구름을 관장하는 것으로 믿어지고 있다.

definition | 사해(四海) 바다를 관장하는 신. 기우, 풍어, 풍년, 무사항해 등을 담당하는 신으로, 동신(洞神)으로 모셔지는 것이 일반적이다. 바다와 멀리 떨어져 있는 내륙 지방에서는 샘이나 [우물](/topic/우물)에서 [용왕제](/topic/용왕제)를 지내기도 한다. 용신은 남성과 여성이 있다. 남신은 주로 해일과 바람을 관장하고, 여신은 비와 구름을 관장하는 것으로 믿어지고 있다. |

|---|---|

mp3Cnt | 0 |

wkorname | 최원오 |

| 정의 | 사해(四海) 바다를 관장하는 신. 기우, 풍어, 풍년, 무사항해 등을 담당하는 신으로, 동신(洞神)으로 모셔지는 것이 일반적이다. 바다와 멀리 떨어져 있는 내륙 지방에서는 샘이나 [우물](/topic/우물)에서 [용왕제](/topic/용왕제)를 지내기도 한다. 용신은 남성과 여성이 있다. 남신은 주로 해일과 바람을 관장하고, 여신은 비와 구름을 관장하는 것으로 믿어지고 있다. | 내용 | 용신에 대한 우리나라의 초기 기록은 주로 [건국신화](/topic/건국신화)와 관련하여 나타난다. 고구려의 [주몽신화](/topic/주몽신화)(朱蒙神話)에서 오룡거(五龍車)라는 해모수의 [수레](/topic/수레)를 끄는 [동물](/topic/동물)이나 주몽이 죽어 승천할 때 타고 올라간 동물로 용이 등장한다. 신라의 [박혁거세신화](/topic/박혁거세신화)(朴赫居世神話)에서는 국모(國母) 알영(閼英)이 알영정(閼英井) 가에 나타난 계룡(鷄龍)의 몸에서 태어난 것으로 되어 있다. [석탈해신화](/topic/석탈해신화)(昔脫解神話)에서도 석탈해가 자신의 본국인 용성국(龍城國)에 이십팔용왕(二十八龍王)이 있으며, 모두 사람의 태(胎)에서 태어났다고 말하고 있다. 이러한 예는 용신과 제왕의 통치를 연결해 제왕의 신성성을 강화하려는 의도에서 만들어졌다고 볼 수 있다. 용신은 바다를 다스리는 신인 동시에 천상을 왕래할 수 있는 신이라는 점에서 제왕의 정치적 권위를 신성화하기에 적합한 동물이었던 것이다. 용신에 대한 숭배는 특히 신라시대에 와서 고조되었다. 이는 불교를 배경으로 등장하는 호법룡(護法龍)신앙과 나라를 수호하는 것과 관련하여 등장하는 호국룡(護國龍)신앙으로 대표되었다. 그리고 이들 신앙은 상호 습합되어 나타나는 것이 일반적이다. 대표적인 예로 신라 31대 [문무왕](/topic/문무왕)(文武王)이 당군(唐軍)의 침입 소식을 듣고 용궁에 들어가 비법을 배워 왔다는 명랑법사(明朗法師)를 시켜 문두루(文頭婁)의 비법을 행하여 당나라 배를 침몰하게 하였다, 문무왕이 세상을 떠나며 남긴 죽은 후에 호국대룡이 되어 불법을 숭상하고 나라를 수호하겠다는 유언에 따라 문무왕을 동해 바다 바위 위에 장사지냈는데 그 후 문무왕이 호국용신으로서의 이적(異蹟)을 나타냈다, 신문왕(神文王)이 이견대(利見臺)에 행차하여 용으로부터 적병을 물리치고 가뭄에 비를 오게 하고 물결을 진정시키는 기능이 있는 [옥대](/topic/옥대)를 받았다 하는 것을 들 수 있다. 호국룡신앙의 관념은 백제에서도 확인된다. 백제 29대 무왕(武王)이 된 서동(薯童, ?~641)이 지룡(池龍)의 후손이었다는 기록, 당장(唐將) 소정방(蘇定方, 595~667)이 백제를 공격할 때 용신이(또는 의자왕이 용으로 변하여) 백제를 보호하자 소정방이 백마를 미끼로 용을 낚아 제거했다는 조룡대(釣龍臺) 전설의 구전 등은 이를 잘 나타낸다. 이러한 호국룡신앙이 고려와 조선의 국조신화에까지 계승되었음을 볼 때 비록 지배 계층을 중심으로 한 것이기는 하지만 호국룡신앙을 용신신앙의 한 흐름으로 정리할 수 있을 것이다. 한편 민간에서는 용신을 수신(水神)으로 숭배하였으며, 비 오는 것을 관장하는 신적 기능을 지녔다고 보았다. 『[삼국유사](/topic/삼국유사)(三國遺事)』 보양이목(寶壤梨木) 조에 의하면 보양스님을 따라 신라로 들어온 용자(龍子) 이목(離目)은 날이 가물자 보양스님의 지시를 받고 천신의 허락도 받지 않은 채 [농민](/topic/농민)을 위하여 비를 내려 주었고, 보양스님은 이목을 징벌하러 온 천신의 사자에게 배나무를 이목이라고 하여 배나무에 벼락을 치게 하는 내용이 보인다. 이는 불교와 습합된 수신으로서의 용신 모습이라고 할 수 있다. 이러한 용신신앙, 특히 수신으로서의 용신신앙은 현재 전라도ㆍ충청도 등지의 내륙 지방에서 [마을](/topic/마을) [우물](/topic/우물)이나 샘을 용신의 거주처로 간주하고 그곳에서 용왕굿이나 용신제를 지내는 것과 관련이 있다. 또한 용못[龍沼]이나 용우물[龍井] 등 전국적으로 전승되는 전설에 의하면 용이 보은(報恩)하려고 비를 내려 황무지를 옥토로 만들었다고 한다. 수신으로서의 용신이 농경과 밀접하게 연관되어 있음을 보여 주는 사례라고 할 수 있겠다. 바다와 관련하여 보면 용신은 풍어와 풍파를 조절하는 신적 기능을 지닌 것으로 여겨지고 있다. 또한 용신은 용궁에 거주하며, 용궁은 진기한 보물이 있는 곳으로도 인식되고 있다. [수로부인](/topic/수로부인)설화, 거타지설화, 작제건설화 등의 기록뿐 아니라 [방리득보](/topic/방리득보)형설화(放鯉得寶型說話) 등의 구전이 이 점을 잘 보여주고 있다. 이것은 용궁이 한국문학사에서 발복(發福) 가능한 이계(異界) 공간으로 중요하게 인식되어 왔음을 알려 주는 것이다. 무속신앙에서는 용신이 풍어를 관장할 뿐 아니라 물에 빠져 죽은 자들과 밀접한 관련이 있는 것으로도 숭배되고 있다. [가신](/topic/가신)신앙에서는 집안의 우물이 용궁과 통해 있다는 믿음과 함께 용신이 재물을 관장하는 신격으로 나타나기도 한다. 이러한 여러 사례를 통해 민간에서는 물이 갖는 생생력(生生力)이 용신을 통해 더욱 구체화되고 확장되어 왔음을 볼 수 있다. | 지역사례 | 용신은 재래의 수신신앙에 불교, 도교의 용신이 습합되어 형성된 신격으로, 호법신ㆍ호국신으로서 불교적ㆍ국가적 차원의 제향 대상이 되었을 뿐 아니라 풍년ㆍ풍어ㆍ기우ㆍ풍파 조절의 기원 대상으로서 무속신앙ㆍ[가신](/topic/가신)신앙 차원의 제향 대상이 되었다. 현재는 무속신앙이나 가신신앙 차원에서 용왕님, 용자신, 용관신, 용궁대감, 용궁대신, 용궁부인, 용궁불사, 용궁제석신, 용궁칠성신, 용궁천왕, [용왕제](/topic/용왕제)석, 사해용왕, 사해용신, 사해용왕대감신 등의 다양한 명칭으로 숭배되고 있다. 이 가운데 한국문화나 문학에서 가장 비중 있게 출현하는 신격 명칭은 사해용왕이라고 할 수 있다. 예를 들면 [동해안별신굿](/topic/동해안별신굿)에서 용신은 동해를 관장하는 ‘광덕용왕’, 남해를 관장하는 ‘광리용왕’, 서해를 관장하는 ‘광택용왕’, 북해를 관장하는 ‘광연용왕’ 등으로 인식되고 있다. 이처럼 권역별로 용왕이 존재한다고 인식한 것은 불교나 도교 등 고급 종교에서의 신격들이 보여 주는 체계화된 위계 및 직능의 영향을 받았기 때문으로 볼 수 있다. 한편 제주도 무혼굿에서의 용왕맞이나 경북 포항 범굿의 용왕굿거리에서는 죽은 사람의 영혼이 잘 인도되기를 바라는 의미에서 용신이 숭배되기도 한다. 이것은 용신이 바다를 관장하는 신격이기 때문에 용왕을 잘 다독거려 줌으로써 망자의 혼으로부터 해코지를 당하지 않으려는 어촌민의 인식과 관련이 있다. | 참고문헌 | 三國遺事 三國史記 廣開土大王碑文 한국 무신의 계통 (김태곤, 문화인류학 3, 한국문화인류학회, 1970) 한국의 무 (조흥윤, 정음사, 1983) 제주도 무혼굿 (현용준, 열화당, 1985) 문학적 제재로서의 용의 변용 (김대숙, 국어국문학 100, 국어국문학회, 1988) 설화작품의 현장론적 분석 (임재해, 지식산업사, 1991) 한국신화에 나타난 천신과 수신의 상관관계 (서대석, 국사관논총 31, 국사편찬위원회, 1992) 거제도 [별신굿](/topic/별신굿) (황루시, 열화당, 1993) 무속신앙 (박정례, 목원사, 1994) 한국 무속신 고찰 (양종승, 몽골학 4, 1996) 동신당 (김태곤, 민속원, 1999) 용 불사의 신화 (윤열수, 대원사, 1999) 한국 무속의 신관에 대한 연구 (이용범, 서울대학교 박사학위논문, 2001) 용, 그 신화와 문화 (서영대ㆍ송화섭 엮음, 민속원, 2002) 한국 용설화의 역사적 전개 (이동철, 민속원, 2005) 한국과 중국의 무속신 비교 연구 (장국강, 경상대학교 박사학위논문, 2007) |

|---|

| 고증: 무속인 김명례(67세, 여, 전남 순천시 거주) | 전북대학교 박사학위논문 | 전북지역 무당굿 연구 | 이영금 | 2007 | 한국무속학회 | 오구 씻김굿의 구조와 기능 | 이영금 | 2007 |

|---|

| 용신 |  64802 용신 |

|---|---|

| 용신 |  64839 용신 |

| 국사당 용왕대신 |  64834 국사당 용왕대신 |

0 Comments