한국무속신앙사전

치병(治病), 제액(除厄)은 물론 [마을](/topic/마을)의 안녕과 풍요 등을 지켜 주는 토지와 마을의 수호신.

definition | 치병(治病), 제액(除厄)은 물론 [마을](/topic/마을)의 안녕과 풍요 등을 지켜 주는 토지와 마을의 수호신. |

|---|---|

mp3Cnt | 0 |

wkorname | 류종목 |

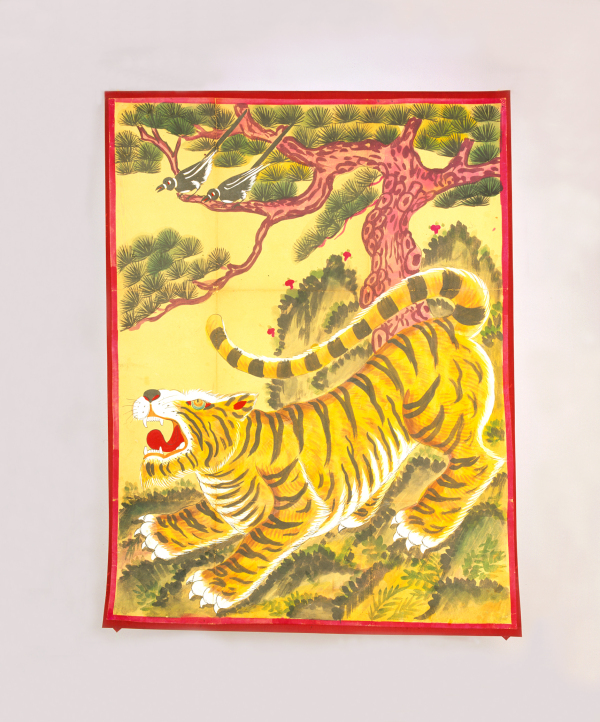

| 정의 | 치병(治病), 제액(除厄)은 물론 [마을](/topic/마을)의 안녕과 풍요 등을 지켜 주는 토지와 마을의 수호신. | 어원 및 유래 | 서낭의 어원은 산신(山神)의 다른 이름인 산왕(山王)에서 온 것으로 보인다. 즉 산(山)이 음성모음화 되어 ‘선’으로 되면서 ‘선왕’이 되고, 이것이 다시 연철이 되어 ‘서낭’으로 정착되었을 것으로 보인다. 서낭신앙은 인간이 고대사회에 수렵ㆍ목축ㆍ농경 등이 이루어지는 공간을 신력(神力)으로 지켜내기 위한 목적에서 생겼다. 즉 이러한 공간의 요새지역에 천신(天神)의 하강처인 누석단(累石壇)을 만들어 천신의 거소(居所)로 삼고 이를 섬긴 데서 서낭신앙의 기원을 찾을 수 있다. 일반적으로 서낭신의 거소인 [서낭당](/topic/서낭당)이 동구 밖 길가, 산록, 또는 산이 없는 허한 지점에 위치하는 것으로 볼 때 [마을](/topic/마을) 수호의 기능이 선행하고 있음을 알 수 있다. 제의처(祭儀處)에는 누석단(累石壇)이 있으며 신수(神樹)에 현납(懸納)하는 습속이 있는데 이러한 신앙 양상은 몽고의 오보(鄂博)와 매우 흡사한 모습을 띠고 있다(몽고의 오보는 우리나라의 돌무더기 탑과 비슷한 것으로 마을의 이정표 기능을 한다). 몽고는 지리적으로 보아도 우리나라와 매우 인접한 곳에 위치할 뿐만 아니라, 우리민족의 이동 경로, 문화접촉 관계 등을 고려해 볼 때 몽고의 오보신앙이 우리에게 영향을 주었을 가능성이 높다. 이렇게 한반도에 들어온 오보신앙은 한반도 고유의 산신ㆍ천신 신앙과 습합되어 서낭신앙이라는 새로운 신앙 형태를 탄생시켰다. 또한 몽고의 오보에 영향을 입어 형성된 중국의 성황신앙(城隍信仰)이 이후에 우리나라에 들어와 복합되면서 오늘날의 서낭신앙 형태로 자리 잡게 된 것이다. 따라서 현재의 서낭신앙은 우리 고유의 천신ㆍ산신에다가 몽골의 오보와 중국의 성황신앙 등 4[가지](/topic/가지) 요소가 복합된 것이라 할 수 있다. 그러므로 이를 그 기능이 유사한 중국의 성황신앙에서 유래한 것이라 보는 견해는 잘못이다. 서낭신앙은 사람들이 일정한 장소에 제의를 베풂으로써 그들이 목적하는 소망을 성취하겠다는 의도에서 비롯된다. 따라서 서낭신앙에는 뚜렷한 내세관이나 인간적 정신세계에 대한 이상 같은 것은 없다. 서낭은 마을 사람들이 신력(神力)에 의존하여 마을을 수호하려는 목적에서 신앙하는 것이기 때문에 마을의 유대와 단결을 촉진시키는 기능을 가진다. 또 서낭신의 거소인 서낭당은 고대부족사회에서 수렵ㆍ목축ㆍ농경 장소를 신의 힘에 의존해 보호하려는 공간이었으므로 수호적, 방어적 경계로 기능했을 것으로 판단된다. | Seonang se refiere a una deidad guardiana del pueblo, que protege y atrae la riqueza material y prosperidad a la comunidad, así como cura enfermedades y ahuyenta la mala fortuna. Se cree que el nombre de Seonang proviene del otro nombre del dios de la montaña “Sanwang” que significa “rey de la montaña”. En las sociedades antiguas, la adoración a Seonang tenía por objetivo utilizar las fuerzas divinas para proteger los lugares de actividades relacionadas con la ganadería, agricultura y caza. En dichos lugares, se instalaban los altares hechos con montículos de piedra que se llaman nuseokdan, que servían como un sitio donde puedan descender los espíritus superiores y residencia del dios celestial, [[Cheonsin](/topic/RitualdeNuevasOfrendas)](/topic/Cheonsin). Los santuarios de Seonang que se denominan seonangdang sirven como protector del pueblo, estos lugares se encuentran a menudo en varios lugares: la entrada de la aldea, calles, pie de la montaña o espacios abiertos. Hoy en día, los seonangdang están generalmente constituidos de un altar de piedras, algunos con sinsu que es un árbol divino con cintas de cinco colores. El culto a Seonang comparte muchas similitudes con la adoración a los montículos de piedra llamados ovoo en Mongolia, por lo que se supone que la veneración a ovoo podría haber influido en el culto a Seonang junto con la adoración al dios de la cuidad, Cheng Huang en China. El rito de la adoración a Seonang se practica en todas las partes de Corea de manera individual y comunal. De vez en cuando el ritual para honrar a Senang como un rito confuciano, se llama seonangje. En cambio, un chamán puede oficiar un ritual para seonang, en este caso, al ritual se le llama seonanggut. De esta manera, la función del homenaje a Seonang es fomentar la solidaridad y cooperación en los miembros de la comunidad, ya que la gente adora a Seonang en primer lugar para pedirle por la protección del pueblo. En este caso, los seonangdang sirven como instalaciones para vigilar y proteger el pueblo con la ayuda del poder divino. | 掌管治病,除厄,守护村庄安宁与富饶的土地和村庄守护神。 “守郎”(音)也被看作是源于[山神](/topic/山神)的另一个名字“山王”。守郎信仰是为了以神力守护人类在古代社会进行狩猎,畜牧,农耕等空间为目的而产生的。即守郎信仰的起源可追溯至在这种空间建造天神降临之处累石坛,作为天神的居所并供奉。一般而言,守郎居住的地方叫做“[守郎堂](/topic/守郎堂)”,守郎堂多位于村庄入口的路边,山麓,或没有山的中空之处,可知其具有守护村庄的功能。守郎堂通常由石堆,即累石坛或由累石坛和神树等构成,有在神树上悬挂五彩布的习俗。这种信仰现象与蒙古的“鄂博”具有非常相似的特点。这种蒙古的鄂博信仰给韩国带来影响的可能性很大。此外,中国的城隍信仰此后也进入韩国并与之合并,形成了今天韩国的守郎信仰。守郎信仰作为在韩国各地传承的民间信仰,分布于全国。为守郎进行的祭仪有个人进行的情况,也有村庄共同进行儒教式“[守郎祭](/topic/守郎祭)”或由巫师进行[巫祭](/topic/巫祭)的“守郎巫祭”。 如上所述,由于“守郎”是村民们在依赖神力,力求保护村庄的目的中产生的信仰,因此具有增进村庄纽带和团结的功能。此外,守郎神的居所“守郎堂”具有守护,防御区境的功能,是古代部族社会想借神的力量保护自己居住地的空间。 | Seonang is the guardian deity of a village, responsible for preserving the welfare and prosperity of the community, and for treating illnesses and eradicating bad fortune as well. The name Seonang is believed to have come from Sanwang (Mountain King), another name for the mountain deity [[Sansin](/topic/MountainGod)](/topic/Sansin), and its worship was aimed at using divine powers to protect the communal sites for hunting, farming and cattle-breeding in ancient societies. Built on these sites were altars made of stone stacks (nuseokdan), which served as the location for the descent of higher spirits and as residence for [[Cheonsin](/topic/NewOfferingsRitual)](/topic/Cheonsin) (Celestial God), as well as a venue of worship, called seonangdang. These shrines, which function as a village guardian facility, are located at the entrance of the village, the foot of a mountain, or flat, open spaces. Today, seonangdang are generally comprised of a stone stack altar, some with a divine tree (sinsu) as well, the tree marked with five-colored ribbons (osaekcheon). Seonang worship shares many similarities with ovoo (heap) worship in Mongolia, which might have served as an influence, along with the Chinese Cheng Huang (City God) worship. Seonang worship is observed in all parts of Korea. Rituals are held either as private rites or as the Confucian communal rite seonang je, or seonanggut, officiated by a shaman. Since Seonang worship is a faith that seeks divine powers for the protection of the village, it promotes solidarity and cooperation in the community, and seonangdang served as facilities to guard and protect the village with the help of divine powers. | 내용 | [서낭신](/topic/서낭신)을 모시는 서낭굿을 ‘[별신굿](/topic/별신굿)’이라 하는 곳도 있다. 이 [마을](/topic/마을)굿은 마을 공동의 제의처(祭儀處)인 [서낭당](/topic/서낭당)에서 동민들이 제의를 올린 다음 진행하는 굿이다. 제의의 목적은 동민의 안과태평(安過太平) 및 풍농, 풍어, 치병 등을 기원하는 것이다. 서낭굿은 일반적으로 3년마다 한 번씩 음력 정초에 [택일](/topic/택일)하여 시행한다. 그러나 지방에 따라서는 음력 10월에 하는 곳도 있다. 서낭굿이 없는 해에도 음력 정월 혹은 10월에 택일하여 간단한 공동제의를 올린다. 서낭굿은 서낭당에서 서낭제가 끝난 후 동민 일동이 서낭당에 모인 상태에서 무(巫)가 굿을 주관하는데 그 제차(祭次)는 부정굿, 서낭굿, 조상굿, [성주굿](/topic/성주굿), 지신굿, 시준굿, 산신굿, 용왕굿, 축원굿, 거리풀이 순으로 진행된다. 서낭신앙은 우리나라 도처에서 전승되고 있는 민간신앙으로서 전국적인 분포를 보이고 있다. 서낭신의 [봉안](/topic/봉안)처(奉安處)인 서낭당은 반드시 누석단과 함께 신수의 현납속이 수반되는데 이러한 형태는 주로 평안남북도ㆍ황해도ㆍ경기도ㆍ충청남도ㆍ전라남북도 등지에 분포하고 있다. 특히 중ㆍ남부지방에서는 태백산맥을 중심으로 한 서부해안과 평야지대에 집중적으로 분포되어 있다. 그런데 평안도, 함경도 지방에서는 누석단과 신수의 현납속이 있는 서낭당을 ‘국수당(堂), 국시당(堂)’이라 부르는데, 이로 보아 이 지역은 ‘국수ㆍ국시’신앙과 서낭신앙이 복합적으로 나타난 지역이 아닐까 한다. | 지역사례 | 제주도의 [서낭신](/topic/서낭신)앙은 좀 특이하다. 제주도의 [마을](/topic/마을)신앙은 ‘본향’과 ‘할망’신 중심으로 되어 있고, 그 제의처는 본향당, 할망당 등이다. 그런데 신당의 형태를 보면 육지의 [서낭당](/topic/서낭당)과 같은 현납속이 있다. 또한 옛날 항구였던 화북(禾北)지방에 ‘선왕당’이란 신당이 남아 있을 뿐만 아니라 제주도의 무가 속에 ‘애기씨선왕’, ‘[장군](/topic/장군)선왕’, ‘매신선왕’ 등의 ‘선왕(서낭)’이란 명칭이 있는 것을 보면 제주도의 신당에 보이는 현납속은 육지의 서낭 신앙 형태에서 영향을 받은 것으로 추정된다. | 참고문헌 | 한국무속연구 (김태곤, 집문당, 1981) 한국민속대관 3 (고려대학교 민족문화연구소, 1982) 한국민간신앙연구 (김태곤, 집문당, 1983) [조선무속고](/topic/조선무속고) (이능화, 이재곤 역, 동문선, 1995) |

|---|

| 한국무속학회 | 제주도 굿의 무구 ‘기메’에 대한 고찰 | 강소전 | 2006 | 국립문화재연구소 | 인간과 신령을 잇는 상징, 무구-전라남도·전라북도·제주도 | 2008 |

|---|

| 호서낭 |  64805 호서낭 |

|---|---|

| 성황당 |  64840 성황당 |

| 토계동 서낭당 |  64833 토계동 서낭당 |

0 Comments