한국무속신앙사전

횡수(橫數)의 재앙을 막는 제의. 횡수란 뜻밖에 당하는 운수를 말하기 때문에 삼재와 같은 악재가 포함될 수도 있다. 반면 횡재(橫財)일 경우 뜻밖에 얻은 재물이니 좋은 일이고 같은 발음이지만 횡재(橫災)는 뜻하지 않은 재난이다. 그런데 횡수라 하면 후자의 횡재(橫災)를 뜻한다. 횡수막이는 해가 바뀐 새해 1년 동안에 닥쳐올 횡수의 재앙을 예방하는 데에 목적이 있다. 횡수막이는 와음(訛音)인 [홍[수맥](/topic/수맥)이](/topic/홍수맥이)라고도 쓰지만 홍수매기라는 말을 더욱 보편적으로 사용한다. 이밖에 홍수막이라고도 한다.

definition | 횡수(橫數)의 재앙을 막는 제의. 횡수란 뜻밖에 당하는 운수를 말하기 때문에 삼재와 같은 악재가 포함될 수도 있다. 반면 횡재(橫財)일 경우 뜻밖에 얻은 재물이니 좋은 일이고 같은 발음이지만 횡재(橫災)는 뜻하지 않은 재난이다. 그런데 횡수라 하면 후자의 횡재(橫災)를 뜻한다. 횡수막이는 해가 바뀐 새해 1년 동안에 닥쳐올 횡수의 재앙을 예방하는 데에 목적이 있다. 횡수막이는 와음(訛音)인 [홍[수맥](/topic/수맥)이](/topic/홍수맥이)라고도 쓰지만 홍수매기라는 말을 더욱 보편적으로 사용한다. 이밖에 홍수막이라고도 한다. |

|---|---|

mp3Cnt | 0 |

wkorname | 김명자 |

| 정의 | 횡수(橫數)의 재앙을 막는 제의. 횡수란 뜻밖에 당하는 운수를 말하기 때문에 삼재와 같은 악재가 포함될 수도 있다. 반면 횡재(橫財)일 경우 뜻밖에 얻은 재물이니 좋은 일이고 같은 발음이지만 횡재(橫災)는 뜻하지 않은 재난이다. 그런데 횡수라 하면 후자의 횡재(橫災)를 뜻한다. 횡수막이는 해가 바뀐 새해 1년 동안에 닥쳐올 횡수의 재앙을 예방하는 데에 목적이 있다. 횡수막이는 와음(訛音)인 [홍[수맥](/topic/수맥)이](/topic/홍수맥이)라고도 쓰지만 홍수매기라는 말을 더욱 보편적으로 사용한다. 이밖에 홍수막이라고도 한다. | 정의 | 횡수(橫數)의 재앙을 막는 제의. 횡수란 뜻밖에 당하는 운수를 말하기 때문에 삼재와 같은 악재가 포함될 수도 있다. 반면 횡재(橫財)일 경우 뜻밖에 얻은 재물이니 좋은 일이고 같은 발음이지만 횡재(橫災)는 뜻하지 않은 재난이다. 그런데 횡수라 하면 후자의 횡재(橫災)를 뜻한다. 횡수막이는 해가 바뀐 새해 1년 동안에 닥쳐올 횡수의 재앙을 예방하는 데에 목적이 있다. 횡수막이는 와음(訛音)인 [홍[수맥](/topic/수맥)이](/topic/홍수맥이)라고도 쓰지만 홍수매기라는 말을 더욱 보편적으로 사용한다. 이밖에 홍수막이라고도 한다. | 내용 | 신년 초 또는 그 전해에 신수를 보아 다가오는 새해에 횡수가 있음을 알면 무당을 불러서 횡수막이를 한다. 정월 열나흗날 밤 달이 뜰 무렵 사람의 왕래가 많은 사거리나 삼거리 한가운데에 짚 한 단을 열십자로 깔고 제물을 진설한 다음 홍수매기를 한다. 제물은 중시루에 백설기를 쪄다 통째 바치고 촛불을 켠 다음 나물, 실과(實果), 술 등을 바친다. 횡수막이에는 반드시 횡수의 액운이 든 본인이 입던 옷의 동정 한 개와 신던 신 한 켤레를 십자로 놓은 짚 위에 올려놓은 다음 무당이 그 사람의 생년(生年)․시(時)․주소․성명을 대고 축원하여 액운이 비켜 가게 해 달라는 내용의 기원을 한다. 축원이 끝나면 일 년 신수를 보는 소지를 올린 뒤 제물과 본인의 동정과 [신발](/topic/신발)을 십자로 깐 짚 위에 놓고 무당과 홍수매기를 부탁한 주인이 귀가한다. 이렇게 하면 횡수를 피해 그해 액운을 면할 수 있다고 믿는다. 횡수막이 또는 홍수매기라는 명칭은 아니지만 재앙을 예방하는 의례는 많다. 예를 들어 [거리제](/topic/거리제)․살풀이․[삼재막이](/topic/삼재막이) 등의 명칭으로 재앙을 막는 의례를 행한다. 횡수는 어느 때나 들 수 있다. 그러나 정월 중에 예방막이를 한다. 구전되는 횡수막이 무가(巫歌)에는 횡수를 각 달의 [세시풍속](/topic/세시풍속)으로 막아 낸다는 내용이 있다. “정월 한 달 드는 홍수는 정월이라 대보름날 [오곡](/topic/오곡) 잡곡으로 막아 내고, 이월 한 달 드는 홍수는 이월이라 한식날 편떡으로 막아 주고, 삼월 한 달 드는 홍수는 삼월이라 삼짇날 쑥 절편이 막아 주고, 사월 한 달 드는 홍수는 사월이라 초파일날 [관등](/topic/관등)으로 막아 주고, 오월 한 달 드는 홍수는 오월이라 단옷날 수리치떡으로 막아주고, 유월 한 달 오는 홍수는 유월이라 유두일 날 유두떡으로 막아주고......” 와 같이 세시명절의 음식이나 그 밖의 행사로 막아 준다는 것이다. 그 중 음식이 자주 등장하는데 세시명절에 음식을 하면 우선 신에게 바치기 때문에 음식으로 막아 준다고 상징적으로 표현한 것으로 볼 수 있다. | 내용 | 신년 초 또는 그 전해에 신수를 보아 다가오는 새해에 횡수가 있음을 알면 무당을 불러서 횡수막이를 한다. 정월 열나흗날 밤 달이 뜰 무렵 사람의 왕래가 많은 사거리나 삼거리 한가운데에 짚 한 단을 열십자로 깔고 제물을 진설한 다음 홍수매기를 한다. 제물은 중시루에 백설기를 쪄다 통째 바치고 촛불을 켠 다음 나물, 실과(實果), 술 등을 바친다. 횡수막이에는 반드시 횡수의 액운이 든 본인이 입던 옷의 동정 한 개와 신던 신 한 켤레를 십자로 놓은 짚 위에 올려놓은 다음 무당이 그 사람의 생년(生年)․시(時)․주소․성명을 대고 축원하여 액운이 비켜 가게 해 달라는 내용의 기원을 한다. 축원이 끝나면 일 년 신수를 보는 소지를 올린 뒤 제물과 본인의 동정과 [신발](/topic/신발)을 십자로 깐 짚 위에 놓고 무당과 홍수매기를 부탁한 주인이 귀가한다. 이렇게 하면 횡수를 피해 그해 액운을 면할 수 있다고 믿는다. 횡수막이 또는 홍수매기라는 명칭은 아니지만 재앙을 예방하는 의례는 많다. 예를 들어 [거리제](/topic/거리제)․살풀이․[삼재막이](/topic/삼재막이) 등의 명칭으로 재앙을 막는 의례를 행한다. 횡수는 어느 때나 들 수 있다. 그러나 정월 중에 예방막이를 한다. 구전되는 횡수막이 무가(巫歌)에는 횡수를 각 달의 [세시풍속](/topic/세시풍속)으로 막아 낸다는 내용이 있다. “정월 한 달 드는 홍수는 정월이라 대보름날 [오곡](/topic/오곡) 잡곡으로 막아 내고, 이월 한 달 드는 홍수는 이월이라 한식날 편떡으로 막아 주고, 삼월 한 달 드는 홍수는 삼월이라 삼짇날 쑥 절편이 막아 주고, 사월 한 달 드는 홍수는 사월이라 초파일날 [관등](/topic/관등)으로 막아 주고, 오월 한 달 드는 홍수는 오월이라 단옷날 수리치떡으로 막아주고, 유월 한 달 오는 홍수는 유월이라 유두일 날 유두떡으로 막아주고......” 와 같이 세시명절의 음식이나 그 밖의 행사로 막아 준다는 것이다. 그 중 음식이 자주 등장하는데 세시명절에 음식을 하면 우선 신에게 바치기 때문에 음식으로 막아 준다고 상징적으로 표현한 것으로 볼 수 있다. | 역사 | 횡수막이는 무당과 같은 전문 사제자가 주관하기 때문에 무속의 역사만큼이나 오랜 것으로 추정할 수 있다. 그러나 고대의 무속이나 중세의 무속 의례와 관련된 자료가 상세히 있는 것도 아니어서 실상 추정도 조심스럽다. 『삼국사기(三國史記)』 고구려 본기 유리왕(琉璃王) 19년 기록에 따르면 그해 9월 왕이 병에 걸렸을 때 무당의 말을 듣고 그대로 하여 병이 나았다는 내용이 있다. (유리왕) 19년 8월에 교시(郊豕)가 달아나니 왕이 탁리(託利)와 사비(斯卑)란 자로 뒤를 쫓게 하여 장옥 택중(長屋澤中)에 이르러 발견하고 칼로 그 돼지의 각근(脚筋)을 끊었다. 왕이 듣고 노하여 “제천(祭天)할 희생(犧牲)을 어찌 (함부로) 상할 것이냐” 하고는 두 사람을 구덩이 안에 넣어 죽였다. 9월에 왕이 편치 못하자 무당이 탁리와 사비가 준 병이라고 아뢰었다. 왕이 무당을 시켜 [사과](/topic/사과)케 하니 곧 나았다. 무당이 왕의 병 원인을 알기 위해 점을 쳤더니 그 병이 들게 된 원인은 ‘원한’이라는 재앙이었다. 횡수막이는 무당의 점복을 통해 재앙을 알게 되고 그것을 예방하는 것이다. 그런데 유리왕 이야기는 이미 ‘재앙’이 온 것을 제거한 것이어서 횡수막이와는 다소 차이가 있다. 그러나 ‘재앙’에 따른 병을 치료하면서 더 이상의 재앙을 막은 것이라고 생각한다면 횡수막이와도 관련시킬 수 있다. 물론 이는 대단히 조심스러운 추정이다. 굿 형태가 오늘날과 같다는 것을 알 수 있는 자료는 13세기에 나타난다. 고려시대 고종 때의 문인인 이규보(李奎報)의 『동국이상국집(東國李相國集)』 제2권에 수록되어 있는 고율시(古律詩) ‘노무(老巫)’ 편(篇)을 통해 당시의 굿거리와 오늘날의 굿거리 형태가 거의 같음을 알 수 있다. 이에 따라 오늘날과 같은 굿 형태는 이미 13세기 이전에 정형화되었다고 할 수 있다. 정형화되기 까지는 시간이 필요하기 때문이다. 이를 고려하면 그 이전부터 오늘날과 같은 형태의 무속의례가 있었을 것이라는 추정은 얼마든지 가능하다. 또한 무속의례가 시간의 깊이에 따라 다양하게 분화되었을 것으로 볼 수 있다. 횡수막이와 큰 굿의 선후 관계는 알 수 없다. 그러나 우리의 무속의례가 점차 개인굿으로의 성격이 강해졌다는 변화 양상을 생각하면 횡수막이는 큰 굿에서 분화된 것으로 추정할 수도 있다. 한편 무당의 기능이 다양하다는 점을 생각하면 선후관계는 사실상 논의할 수 없다. 게다가 횡수막이가 개인의 사주(四柱)를 본 결과에 따라 행하는 의례이며 사주를 보는 것은 점복의 일종이다. 점복은 고대 부족국가 때부터 있어 왔다. 구체적인 시기를 밝힐 수는 없지만 횡수막이의 역사성은 시간적으로 상당히 오래됐다. 횡수막이에 대한 내용은 일제강점기에 나온 『[조선무속의 연구](/topic/조선무속의연구)』에서 보인다. 횡수막이는 경성(서울)지역의 무제의로서 새해에 한 해 동안의 재액을 예방하여 일가의 무사식재(無事息災)를 기원하는 행사이다. 정월 초사흘부터 보름 사이에 행하는 것을 원칙으로 한다. 정월 안에 행해도 무방하다. 이것은 이른바 [푸닥거리](/topic/푸닥거리)로 칭하는 [소무](/topic/소무)제(小巫祭)에 속하며, 무녀가 버들고리 바닥을 문지르면서 [축사](/topic/축사)(祝詞)를 외는 것이다. 주부가 [단골](/topic/단골)무당을 부르거나 무당 집에 가서 행하는 것이 보통이다. 공양물로는 밥․과일․탁주 등이 있다. 부정(不淨)․[가망](/topic/가망)․대감․뒷풀이의 네 거리로 이루어져 행한다. 부정은 1월부터 12월에 이르는 1년간의 부정을 막는 의미에서 기도문(무가)을 외고 공양물 위에 소지(燒紙)를 한다. 소지불이 타오르는 모양으로 가족의 운수를 점친다. 가망청배는 조상의 영령을 맞아 가족의 수호를 기도하는 절차이다. 대감은 이른바 터주대감, 즉 택지신에게 기도하는 행사이다. 이는 1년간의 횡액, 즉 불시의 재액을 예방하는 행사이다. 이상 세 거리를 실내에서 행한 뒤 마지막으로 작은 상을 [툇마루](/topic/툇마루)에 내놓고 잡귀에게 시식(施食)하는 [뒤풀이](/topic/뒤풀이)로 끝낸다. 남부지방의 액막이, [거리제](/topic/거리제) 등도 경성의 횡수막이와 같이 1년의 재액을 예방하는 정월의 가제(家祭)이다. 예를 들어 전남 나주 지역에서는 [정월대보름](/topic/정월대보름)날 각 집에 무녀를 불러 액막이 행사를 행한다. 그것이 경성의 횡수막이 무사(巫事)에 해당한다는 것은 두말할 나위도 없다. 충남 공주 지역에는 정월대보름에 제웅을 만들어 그날 밤 이것을 길가에서 태우는 무제(巫祭)가 있다. 제웅이 쓰러진 방향에 따라 그해의 풍흉을 점친다고 한다. 액이 든 사람이 제웅의 배 안에 이름과 사주를 쓴 종이, 돈, 음식을 넣는 액막이 풍속은 강원도․서울․충청도 등지에서도 행하는 의례이다. 충청도에서는 아이들이 제웅의 배 안에 있는 돈을 꺼내는 등 놀이로 즐기기도 한다. 여기서 연유한 ‘[제웅치기](/topic/제웅치기)’ 놀이라는 것도 있다. | 역사 | 횡수막이는 무당과 같은 전문 사제자가 주관하기 때문에 무속의 역사만큼이나 오랜 것으로 추정할 수 있다. 그러나 고대의 무속이나 중세의 무속 의례와 관련된 자료가 상세히 있는 것도 아니어서 실상 추정도 조심스럽다. 『삼국사기(三國史記)』 고구려 본기 유리왕(琉璃王) 19년 기록에 따르면 그해 9월 왕이 병에 걸렸을 때 무당의 말을 듣고 그대로 하여 병이 나았다는 내용이 있다. (유리왕) 19년 8월에 교시(郊豕)가 달아나니 왕이 탁리(託利)와 사비(斯卑)란 자로 뒤를 쫓게 하여 장옥 택중(長屋澤中)에 이르러 발견하고 칼로 그 돼지의 각근(脚筋)을 끊었다. 왕이 듣고 노하여 “제천(祭天)할 희생(犧牲)을 어찌 (함부로) 상할 것이냐” 하고는 두 사람을 구덩이 안에 넣어 죽였다. 9월에 왕이 편치 못하자 무당이 탁리와 사비가 준 병이라고 아뢰었다. 왕이 무당을 시켜 [사과](/topic/사과)케 하니 곧 나았다. 무당이 왕의 병 원인을 알기 위해 점을 쳤더니 그 병이 들게 된 원인은 ‘원한’이라는 재앙이었다. 횡수막이는 무당의 점복을 통해 재앙을 알게 되고 그것을 예방하는 것이다. 그런데 유리왕 이야기는 이미 ‘재앙’이 온 것을 제거한 것이어서 횡수막이와는 다소 차이가 있다. 그러나 ‘재앙’에 따른 병을 치료하면서 더 이상의 재앙을 막은 것이라고 생각한다면 횡수막이와도 관련시킬 수 있다. 물론 이는 대단히 조심스러운 추정이다. 굿 형태가 오늘날과 같다는 것을 알 수 있는 자료는 13세기에 나타난다. 고려시대 고종 때의 문인인 이규보(李奎報)의 『동국이상국집(東國李相國集)』 제2권에 수록되어 있는 고율시(古律詩) ‘노무(老巫)’ 편(篇)을 통해 당시의 굿거리와 오늘날의 굿거리 형태가 거의 같음을 알 수 있다. 이에 따라 오늘날과 같은 굿 형태는 이미 13세기 이전에 정형화되었다고 할 수 있다. 정형화되기 까지는 시간이 필요하기 때문이다. 이를 고려하면 그 이전부터 오늘날과 같은 형태의 무속의례가 있었을 것이라는 추정은 얼마든지 가능하다. 또한 무속의례가 시간의 깊이에 따라 다양하게 분화되었을 것으로 볼 수 있다. 횡수막이와 큰 굿의 선후 관계는 알 수 없다. 그러나 우리의 무속의례가 점차 개인굿으로의 성격이 강해졌다는 변화 양상을 생각하면 횡수막이는 큰 굿에서 분화된 것으로 추정할 수도 있다. 한편 무당의 기능이 다양하다는 점을 생각하면 선후관계는 사실상 논의할 수 없다. 게다가 횡수막이가 개인의 사주(四柱)를 본 결과에 따라 행하는 의례이며 사주를 보는 것은 점복의 일종이다. 점복은 고대 부족국가 때부터 있어 왔다. 구체적인 시기를 밝힐 수는 없지만 횡수막이의 역사성은 시간적으로 상당히 오래됐다. 횡수막이에 대한 내용은 일제강점기에 나온 『[조선무속의 연구](/topic/조선무속의연구)』에서 보인다. 횡수막이는 경성(서울)지역의 무제의로서 새해에 한 해 동안의 재액을 예방하여 일가의 무사식재(無事息災)를 기원하는 행사이다. 정월 초사흘부터 보름 사이에 행하는 것을 원칙으로 한다. 정월 안에 행해도 무방하다. 이것은 이른바 [푸닥거리](/topic/푸닥거리)로 칭하는 [소무](/topic/소무)제(小巫祭)에 속하며, 무녀가 버들고리 바닥을 문지르면서 [축사](/topic/축사)(祝詞)를 외는 것이다. 주부가 [단골](/topic/단골)무당을 부르거나 무당 집에 가서 행하는 것이 보통이다. 공양물로는 밥․과일․탁주 등이 있다. 부정(不淨)․[가망](/topic/가망)․대감․뒷풀이의 네 거리로 이루어져 행한다. 부정은 1월부터 12월에 이르는 1년간의 부정을 막는 의미에서 기도문(무가)을 외고 공양물 위에 소지(燒紙)를 한다. 소지불이 타오르는 모양으로 가족의 운수를 점친다. 가망청배는 조상의 영령을 맞아 가족의 수호를 기도하는 절차이다. 대감은 이른바 터주대감, 즉 택지신에게 기도하는 행사이다. 이는 1년간의 횡액, 즉 불시의 재액을 예방하는 행사이다. 이상 세 거리를 실내에서 행한 뒤 마지막으로 작은 상을 [툇마루](/topic/툇마루)에 내놓고 잡귀에게 시식(施食)하는 [뒤풀이](/topic/뒤풀이)로 끝낸다. 남부지방의 액막이, [거리제](/topic/거리제) 등도 경성의 횡수막이와 같이 1년의 재액을 예방하는 정월의 가제(家祭)이다. 예를 들어 전남 나주 지역에서는 [정월대보름](/topic/정월대보름)날 각 집에 무녀를 불러 액막이 행사를 행한다. 그것이 경성의 횡수막이 무사(巫事)에 해당한다는 것은 두말할 나위도 없다. 충남 공주 지역에는 정월대보름에 제웅을 만들어 그날 밤 이것을 길가에서 태우는 무제(巫祭)가 있다. 제웅이 쓰러진 방향에 따라 그해의 풍흉을 점친다고 한다. 액이 든 사람이 제웅의 배 안에 이름과 사주를 쓴 종이, 돈, 음식을 넣는 액막이 풍속은 강원도․서울․충청도 등지에서도 행하는 의례이다. 충청도에서는 아이들이 제웅의 배 안에 있는 돈을 꺼내는 등 놀이로 즐기기도 한다. 여기서 연유한 ‘[제웅치기](/topic/제웅치기)’ 놀이라는 것도 있다. | 지역사례 | ‘홍수매기’란 명칭으로 의례를 행하는 곳은 주로 서울, 경기도, 충청도 등 중부지방이다. 충남 서산, 태안 등지에서는 정초에 [안택](/topic/안택)을 위해 [지신제](/topic/지신제)를 지내고 이어서 홍수매기를 하였다. 이들 지역에서는 횡수막이 보다 홍수매기라는 말을 주로 쓰며, 홍수막이라고도 한다. 충남 서산시 인지면 야당리에서 1980년대에 행한 홍수매기를 살펴보면, 그해에 삼재가 들거나 액살이 끼는 등 신수가 나쁜 사람은 홍수매기를 하여 액을 쫓는다. 홍수매기는 무당(또는 경꾼)이 밤새 집 안에서 지신제를 지낸 뒤 새벽에 삼거리나 사거리로 나가서 한다. 이때에도 역시 [시루떡](/topic/시루떡)을 찐다. 홍수매기를 하기 위해 무당이 시루떡(시루채), 북어, 과일, 1전짜리 동전 서 푼 정도의 돈, 겉벼 1말, [수수](/topic/수수)팥단지, 활 21개, 24방위(方位)의 [장군](/topic/장군) 이름을 쓴 길다란 [백지](/topic/백지), 액살 든 사람의 생년월일시를 쓴 백지를 [가지](/topic/가지)고 삼거리로 나간다. 활은 쑥대, 수수대 등으로 만든 것이다. 무당(또는 경꾼)이 주언을 한(또는 경꾼이 경을 왼다) 뒤에 사방팔방에 활을 쏜다. 이때의 활촉은 수수팥단지이다. 수수팥단지에 24방위의 장군 이름을 쓴 길다란 백지를 붙이고 활은 겉벼가 담긴 말(곡식 담는 말)에 꽂아 놓은 뒤 그것을 사방으로 퉁겨서 쏘는 것이다. 활을 쏠 때에는 먼저 액살이 든 사람의 머리에 활촉(수수팥단지)을 잠시 댔다가 쏜다. 동서남북으로 활촉 21개를 모두 쏜 뒤 소지를 올린다. 이렇게 하면 동서남북에서 오는 온갖 액살을 막을 수 있고 잡귀도 쫓겨난다고 한다. 홍수매기 때 쓴 제물은 [마을](/topic/마을) 사람들이 다 함께 먹을 수 있도록 그 자리에 둔다. 그러면 마을 사람들이 떡을 비롯한 제물을 마을의 어느 한 집으로 가지고 가서 모두 나누어 먹는다. 돈도 누구든지 가지면 된다. 홍수매기를 지낸 집에서는 이튿날 빈 시루를 찾아온다. 아이들은 이들 음식(제물)을 먹기 위해 홍수매기를 시작할 때부터 몰려든다. 이 밖에 무당이 떡(시루째)․과일․포, 액살 든 사람의 생년월일시를 쓴 종이, [신발](/topic/신발), [저고리](/topic/저고리) 동정 및 돈 몇 푼을 가지고 삼거리로 나가기도 한다. 홍역을 치르지 않은 사람이 있으면 그해 홍역을 잘 치르도록 짚으로 말〔馬, 제웅이라고 하는 [인형](/topic/인형)〕 모양을 만들어 가지고 나가기도 한다. 말의 배 부분에 홍역을 치를 사람의 생년월일시를 쓴 종이와 돈 따위를 넣는다. 이들을 짚[방석](/topic/방석) 위에 놓고 무당이 축원하여 액살을 미리 막는다. 홍수매기를 마치면 거리에 사용한 갖가지 제물을 그대로 두고 자리를 뜬다. 떡은 마을 사람들이 가지고 가서 나누어 먹는다. 돈도 아이들이 가지고 간다. 무당이 북(오른쪽)과 양푼(왼쪽)을 두드리며 주언을 해 액이 든 사람의 액살을 쫓는데 아이들은 오히려 흥겨워하는 것이다. 액이 든 사람의 [속옷](/topic/속옷)이나 저고리 동정을 불태우지만 제물은 그대로 두고 가기 때문에 아이들이 미리 몰려와 구경도 하고 제를 지낸 뒤에는 떡․포 등을 나누어 먹으며 신나게 놀기도 하였다. 충남 보령시에 거주하는 50대의 법사가 2000년대 중반에 행한 사례는 다음과 같다. 정월 초이튿날부터 보름 이전까지 적당한 날을 택해 ‘[홍수맥이](/topic/홍수맥이)’를 한다. 특별히 좋지 않아서 행하기도 하지만 1년 동안 잘 지내기를 바라는 마음에서 행하기도 한다. 흉한 일, 돈 나갈 일, 삼재 등의 재난을 막고 낙성수나 관재수 등도 없이 재앙이 틈타지 않기를 마음속으로 빈다. 특별히 홍수는 거리의 창부가 맡아주는 것이다. 12달 중 정월에는 1년의 복을 빌므로 가장 중요하다. 1년 중 처음이 정월에 미리 아첨을 하듯이 빌어두면 1년이 편해진다. 또한 정월은 깔끔하고 맑은 정기가 떠오르는 달이기 때문이다. 꽃이 피면 땅속에 있던 것들도 나와 지저분하게 여기므로 미리 행하는 것이기도 하다. 구궁법을 보면 신장님 전에서 액운을 풀어 준다. 그 사람에게 나쁜 달과 닥칠 액을 찾아 풀이를 한다. 운이 나쁜 사람은 흰색 옷을 입혀서 [마당](/topic/마당)에 앉힌다. 그런 후 배에 사람의 형상을 그리고 그 몸통에 운이 나쁜 사람의 생년월일시를 적어 넣는다. 바닥에는 붉은색으로 “천살만액(千煞萬厄) ○○달 퇴액(退厄) [대수대명](/topic/대수대명)(代數代命)”이라고 쓴다. 마른 명태에 이 종이를 싼다. 이때 동전을 액운이 있는 사람의 나이수 대로 넣거나 세 개 또는 일곱 개를 넣는다. 이때 쌀도 조금 넣어 둔다. 운이 나쁜 사람의 손톱과 발톱을 깎아 넣기도 한다. 이것을 일곱 매듭으로 묶어 두었다가 경을 외고 내던진다. 머리가 바깥쪽이 향할 때까지 반복하여 던진다. 명태의 머리가 바깥쪽을 향하면 집 바깥으로 가지고 나가서 땅에 묻거나 태운다. 이렇게 홍수맥이를 할 때 운이 아주 좋지 않으면 명태 대신 산 닭으로 한다. 산 닭은 홍수맥이를 하는 동안에 운이 나쁜 사람이 들고 있는다. 풀이를 마치면 닭이 죽는다. 죽은 닭은 집 바깥에 나가서 땅에 묻거나 태운다. 서산과 태안 등 충남 지역에서 조사된 자료에 따르면 횡수막이는 대개 지신제를 지낸 뒤, 또는 지신제를 지내지 않더라도 집 밖에서 하였다. 그러나 오늘날에는 현실적으로 삼거리나 사거리에서 할 수 없는 상황이어서 법사의 신당 같은 곳에서 할 수밖에 없다. 경북 안동에서도 근래에는 횡수막이를 했다. 집안에 우환이 있거나, 이유없이 병이 계속 낫지 않을 때, 집안의 운수가 막혔다고 생각될 때에는 점쟁이를 찾아간다. 이 때 점쟁이는 횡수막이를 권한다. 횡수막이를 할 때에는 제물은 떡으로 송편이나 시루떡을 한다. 송편은 반달같이 동글동글하게 하고 시루떡은 의례의 규모가 커질 경우에 한다. 그밖에 밥, [대추](/topic/대추), 백, 감 등 사색실과, 무, 고사리, 콩나물의 삼색채소, 그리고 메(밥)와 탕을 한다. 상을 차린 후 가장 먼저 성주를 모시고, 잏루 [조상신](/topic/조상신)을 모신다. 이렇게 제사를 지내면서 ‘조상님’에게 만복을 점지해 달라고 빈다. | 참고문헌 | 한국민간신앙연구 (김태곤, 집문당, 1983) [조선무속의 연구](/topic/조선무속의연구)-하 (赤松智城․秋葉隆, 심우성 옮김, 동문선, 1991) 한국의 점복 (김태곤․최운식 외, 민속원, 1995) 한국의 가정신앙-충남 (국립문화재연구소, 2006) 한국세시풍속 Ⅱ (김명자, 민속원, 2007) 국립문화재연구소, 한국의 가정신앙-경북 (국립문화재연구소, 2007) | 지역사례 | ‘홍수매기’란 명칭으로 의례를 행하는 곳은 주로 서울, 경기도, 충청도 등 중부지방이다. 충남 서산, 태안 등지에서는 정초에 [안택](/topic/안택)을 위해 [지신제](/topic/지신제)를 지내고 이어서 홍수매기를 하였다. 이들 지역에서는 횡수막이 보다 홍수매기라는 말을 주로 쓰며, 홍수막이라고도 한다. 충남 서산시 인지면 야당리에서 1980년대에 행한 홍수매기를 살펴보면, 그해에 삼재가 들거나 액살이 끼는 등 신수가 나쁜 사람은 홍수매기를 하여 액을 쫓는다. 홍수매기는 무당(또는 경꾼)이 밤새 집 안에서 지신제를 지낸 뒤 새벽에 삼거리나 사거리로 나가서 한다. 이때에도 역시 [시루떡](/topic/시루떡)을 찐다. 홍수매기를 하기 위해 무당이 시루떡(시루채), 북어, 과일, 1전짜리 동전 서 푼 정도의 돈, 겉벼 1말, [수수](/topic/수수)팥단지, 활 21개, 24방위(方位)의 [장군](/topic/장군) 이름을 쓴 길다란 [백지](/topic/백지), 액살 든 사람의 생년월일시를 쓴 백지를 [가지](/topic/가지)고 삼거리로 나간다. 활은 쑥대, 수수대 등으로 만든 것이다. 무당(또는 경꾼)이 주언을 한(또는 경꾼이 경을 왼다) 뒤에 사방팔방에 활을 쏜다. 이때의 활촉은 수수팥단지이다. 수수팥단지에 24방위의 장군 이름을 쓴 길다란 백지를 붙이고 활은 겉벼가 담긴 말(곡식 담는 말)에 꽂아 놓은 뒤 그것을 사방으로 퉁겨서 쏘는 것이다. 활을 쏠 때에는 먼저 액살이 든 사람의 머리에 활촉(수수팥단지)을 잠시 댔다가 쏜다. 동서남북으로 활촉 21개를 모두 쏜 뒤 소지를 올린다. 이렇게 하면 동서남북에서 오는 온갖 액살을 막을 수 있고 잡귀도 쫓겨난다고 한다. 홍수매기 때 쓴 제물은 [마을](/topic/마을) 사람들이 다 함께 먹을 수 있도록 그 자리에 둔다. 그러면 마을 사람들이 떡을 비롯한 제물을 마을의 어느 한 집으로 가지고 가서 모두 나누어 먹는다. 돈도 누구든지 가지면 된다. 홍수매기를 지낸 집에서는 이튿날 빈 시루를 찾아온다. 아이들은 이들 음식(제물)을 먹기 위해 홍수매기를 시작할 때부터 몰려든다. 이 밖에 무당이 떡(시루째)․과일․포, 액살 든 사람의 생년월일시를 쓴 종이, [신발](/topic/신발), [저고리](/topic/저고리) 동정 및 돈 몇 푼을 가지고 삼거리로 나가기도 한다. 홍역을 치르지 않은 사람이 있으면 그해 홍역을 잘 치르도록 짚으로 말〔馬, 제웅이라고 하는 [인형](/topic/인형)〕 모양을 만들어 가지고 나가기도 한다. 말의 배 부분에 홍역을 치를 사람의 생년월일시를 쓴 종이와 돈 따위를 넣는다. 이들을 짚[방석](/topic/방석) 위에 놓고 무당이 축원하여 액살을 미리 막는다. 홍수매기를 마치면 거리에 사용한 갖가지 제물을 그대로 두고 자리를 뜬다. 떡은 마을 사람들이 가지고 가서 나누어 먹는다. 돈도 아이들이 가지고 간다. 무당이 북(오른쪽)과 양푼(왼쪽)을 두드리며 주언을 해 액이 든 사람의 액살을 쫓는데 아이들은 오히려 흥겨워하는 것이다. 액이 든 사람의 [속옷](/topic/속옷)이나 저고리 동정을 불태우지만 제물은 그대로 두고 가기 때문에 아이들이 미리 몰려와 구경도 하고 제를 지낸 뒤에는 떡․포 등을 나누어 먹으며 신나게 놀기도 하였다. 충남 보령시에 거주하는 50대의 법사가 2000년대 중반에 행한 사례는 다음과 같다. 정월 초이튿날부터 보름 이전까지 적당한 날을 택해 ‘[홍수맥이](/topic/홍수맥이)’를 한다. 특별히 좋지 않아서 행하기도 하지만 1년 동안 잘 지내기를 바라는 마음에서 행하기도 한다. 흉한 일, 돈 나갈 일, 삼재 등의 재난을 막고 낙성수나 관재수 등도 없이 재앙이 틈타지 않기를 마음속으로 빈다. 특별히 홍수는 거리의 창부가 맡아주는 것이다. 12달 중 정월에는 1년의 복을 빌므로 가장 중요하다. 1년 중 처음이 정월에 미리 아첨을 하듯이 빌어두면 1년이 편해진다. 또한 정월은 깔끔하고 맑은 정기가 떠오르는 달이기 때문이다. 꽃이 피면 땅속에 있던 것들도 나와 지저분하게 여기므로 미리 행하는 것이기도 하다. 구궁법을 보면 신장님 전에서 액운을 풀어 준다. 그 사람에게 나쁜 달과 닥칠 액을 찾아 풀이를 한다. 운이 나쁜 사람은 흰색 옷을 입혀서 [마당](/topic/마당)에 앉힌다. 그런 후 배에 사람의 형상을 그리고 그 몸통에 운이 나쁜 사람의 생년월일시를 적어 넣는다. 바닥에는 붉은색으로 “천살만액(千煞萬厄) ○○달 퇴액(退厄) [대수대명](/topic/대수대명)(代數代命)”이라고 쓴다. 마른 명태에 이 종이를 싼다. 이때 동전을 액운이 있는 사람의 나이수 대로 넣거나 세 개 또는 일곱 개를 넣는다. 이때 쌀도 조금 넣어 둔다. 운이 나쁜 사람의 손톱과 발톱을 깎아 넣기도 한다. 이것을 일곱 매듭으로 묶어 두었다가 경을 외고 내던진다. 머리가 바깥쪽이 향할 때까지 반복하여 던진다. 명태의 머리가 바깥쪽을 향하면 집 바깥으로 가지고 나가서 땅에 묻거나 태운다. 이렇게 홍수맥이를 할 때 운이 아주 좋지 않으면 명태 대신 산 닭으로 한다. 산 닭은 홍수맥이를 하는 동안에 운이 나쁜 사람이 들고 있는다. 풀이를 마치면 닭이 죽는다. 죽은 닭은 집 바깥에 나가서 땅에 묻거나 태운다. 서산과 태안 등 충남 지역에서 조사된 자료에 따르면 횡수막이는 대개 지신제를 지낸 뒤, 또는 지신제를 지내지 않더라도 집 밖에서 하였다. 그러나 오늘날에는 현실적으로 삼거리나 사거리에서 할 수 없는 상황이어서 법사의 신당 같은 곳에서 할 수밖에 없다. 경북 안동에서도 근래에는 횡수막이를 했다. 집안에 우환이 있거나, 이유없이 병이 계속 낫지 않을 때, 집안의 운수가 막혔다고 생각될 때에는 점쟁이를 찾아간다. 이 때 점쟁이는 횡수막이를 권한다. 횡수막이를 할 때에는 제물은 떡으로 송편이나 시루떡을 한다. 송편은 반달같이 동글동글하게 하고 시루떡은 의례의 규모가 커질 경우에 한다. 그밖에 밥, [대추](/topic/대추), 백, 감 등 사색실과, 무, 고사리, 콩나물의 삼색채소, 그리고 메(밥)와 탕을 한다. 상을 차린 후 가장 먼저 성주를 모시고, 잏루 [조상신](/topic/조상신)을 모신다. 이렇게 제사를 지내면서 ‘조상님’에게 만복을 점지해 달라고 빈다. | 참고문헌 | 한국민간신앙연구 (김태곤, 집문당, 1983) [조선무속의 연구](/topic/조선무속의연구)-하 (赤松智城․秋葉隆, 심우성 옮김, 동문선, 1991) 한국의 점복 (김태곤․최운식 외, 민속원, 1995) 한국의 가정신앙-충남 (국립문화재연구소, 2006) 한국세시풍속 Ⅱ (김명자, 민속원, 2007) 국립문화재연구소, 한국의 가정신앙-경북 (국립문화재연구소, 2007) |

|---|

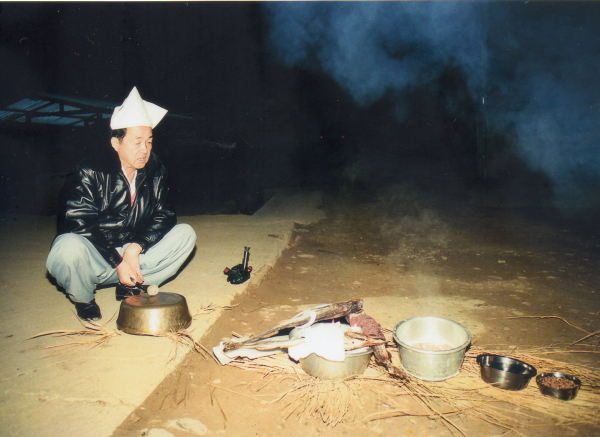

| 거리제(홍수맥이) 제물과 거리제 경을 읽는 모습(이해룡법사) |  14042 거리제(홍수맥이) 제물과 거리제 경을 읽는 모습(이해룡법사) |

|---|---|

| 거리제(홍수맥이) 제물과 거리제 경을 읽는 모습(이해룡법사) |  14042 거리제(홍수맥이) 제물과 거리제 경을 읽는 모습(이해룡법사) |

0 Comments