한국무속신앙사전

[마을](/topic/마을) 주민들이 주체가 되어 [서낭신](/topic/서낭신)에게 한 해 동안 마을의 안녕과 농어업의 풍요 및 제액초복을 기원하는 동제.

definition | [마을](/topic/마을) 주민들이 주체가 되어 [서낭신](/topic/서낭신)에게 한 해 동안 마을의 안녕과 농어업의 풍요 및 제액초복을 기원하는 동제. |

|---|---|

mp3Cnt | 9 |

wkorname | 김승찬 |

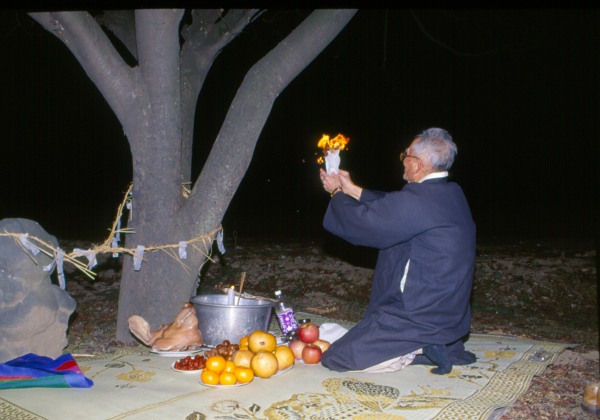

| 정의 | [마을](/topic/마을) 주민들이 주체가 되어 [서낭신](/topic/서낭신)에게 한 해 동안 마을의 안녕과 농어업의 풍요 및 제액초복을 기원하는 동제. | 정의 | [마을](/topic/마을) 주민들이 주체가 되어 [서낭신](/topic/서낭신)에게 한 해 동안 마을의 안녕과 농어업의 풍요 및 제액초복을 기원하는 동제. | 내용 및 지역사례 | [서낭당](/topic/서낭당)은 크게 두 [가지](/topic/가지) 형태로 분류할 수 있다. 하나는 돌무더기, 돌무더기와 수목, 돌무더기와 장승과 솟대로 이루어진 형태이다. 이 형태는 주로 [마을](/topic/마을) 어귀나 고갯길에 있어개개인의 안전한 여행을 바라는 뜻으로 사람들이 그 옆을 지날 때에 돌을 던지고 침을 뱉는다. 이러한 신앙행위의 대상물이 바로 서낭당이다. 또 하나는 세시적으로 마을의 안녕, 풍농·풍어, 제액초복을 기원하는 대상 신격이 머물고 있는 신성공간으로서의 서낭당이다. 서낭제는 후자의 서낭당과 짐대(진또배기)에서 베푸는 동제를 말한다. 제의는 마을에 따라 일 년에 한 번이나 두 번 또는 세 번을 치른다. 제의 날짜는 일 년에 한 번이면 [정월대보름](/topic/정월대보름)이나 정월 초순에 많이 거행하며, 두 번이면 3월 3일과 9월 9일, 정월대보름과 단오 또는 정월대보름과 10월 15일에 많이 치른다. 세 번이면 정월대보름, 단오, 9월 9일에 주로 한다. 정월에 행하는 서낭제는 신년예축의례, 삼월삼짇날과 단오의 서낭제는 파종과 성장의례, 중구일이나 시월 보름에 거행하는 서낭제는 천신(薦新)과 [수확](/topic/수확) 의례라 할 수 있다. 도가나 제주의 선정은 제의 전 7일이나 5일쯤에 마을회관이나 노인회에서 선정하거나 대를 잡아 선정하는 마을도 있다. 도가나 제주가 될 수 있는 자격은 나이가 많으며, 그해에 [생기복덕](/topic/생기복덕)이 있고, 부부가 화목하게 공존하며, 부정이 없는 집안의 사람을 고른다. 부정은 일 년 이내에 가족 가운데 임신이나 출산자 또는 병자(病者)나 사망자가 있는 경우, 사람의 시신을 보거나 만진 적이 있는 경우, [가축](/topic/가축) 또는 짐승을 죽이거나 그 사체를 본 경우, 재난을 당한 경우 등을 말한다. 도가(당주)와 제주 및 [제관](/topic/제관)의 수는 대여섯 명이다. 도가나 제주가 되면 엄격하게 금기생활을 해야하기 때문에 사람들은 도가나 제주 되기를 꺼린다. 금기생활은 도가나 제주로 선정되면 부정한 곳(출산·혼사·초상)에 가지 않으며, 부부간의 잠자리도 피하고, 근신하며, 개고기를 먹지 않는 등 몸을 정결히 해야 하는 것을 말한다. 도가나 제주가 제수(祭需)를 구입하러 갈 때 가는 도중에 누구를 만나든 인사하지 않으며, 제수 구입 때 상인과의 대화를 꺼려 가격을 흥정하지 않고 부르는 대로 값을 지불하며, 장에서 돌아올 때 도중에 쉬지 않고 바로 도가(제주) 집으로 와야 한다. 제의 3~5일 전에 제주(祭酒)를 담근다. 제주를 담글 때 고두밥과 누룩을 버무려 물을 부어 단지에넣고 단지 뚜껑의 둘레에 [금줄](/topic/금줄)을 친 다음 도가(제주) 집이나 서낭당 옆에 땅을 파고 묻어 두었다가 제의 때 꺼내어 쓴다. 그리고 도가나 제주는 자신의 집과 서낭당 및 제수를조리할 샘을 깨끗이 청소하고, [길지](/topic/길지)를 드문드문 끼워 넣은 왼새끼(금줄)를 치고, [황토](/topic/황토)를 서너 군데 놓아 부정을 막는다. 특히 샘물은 금줄을 치면 제의가 끝날 때까지 마을 사람들이 물을 긷지 못한다. 도가(제주) 집에서 제수를 조리할 때에는 고춧가루와 [마늘](/topic/마늘)을 사용하지 않는 대신 깨소금을 사용하되 간도 보지 못한다. 제의날 밤 도가 또는 제주와제관들은 목욕재계하고 정갈한 옷을 갈아입은 뒤 제수를 [지게](/topic/지게)에 지고 서낭당에 간다. 서낭당에 도착하면 먼저 금줄을 걷고 들어가 제수를 진설하고 주로 유교식으로 제의를 올린다. 여자는 일절 참여할 수 없다. 국립민속박물관에서 펴낸 『한국의 마을신앙』에 강원도 양양군 현남면 광진리 광나루마을 서낭제의 현장 보고에 따르면 이 마을에는 동네 무녀가 참여한다. 서낭제를 지내기전에 무녀가 모래밭에서 부정치기를 한다. 이때 제관 두 명이 간단한 제물을 들고 수서낭(남쪽 동산 중턱에 있는 신목인 참나무)에 가서 제물을 차리고 재배한 뒤 수서낭을 모시고 바닷가에 위치한 암서낭당에 가서 합배한다. 그러면 도가가 제수를 진설하고 강신을 위해 [분향](/topic/분향)한 뒤 [헌작](/topic/헌작) 재배하고 이어 [초헌](/topic/초헌)관 헌작 재배, [아헌](/topic/아헌)관 헌작 재배, [종헌](/topic/종헌)관 헌작 재배를 한다. 이어서 무녀가 부정굿과 서낭굿을 하고 소지(도가소지, 마을 주민들의 소지)를 올린다. 소지가 끝나면 수배신을 위해 바가지에 제수를 한 가지씩 담아 놓고,다시 무녀와 제관들이 별도로 장만한 포·[삼실과](/topic/삼실과)·술을 바닷가 모래밭에 진설하고 [촛대](/topic/촛대) 두 개에 불을 밝히고 향을 사른 뒤 용왕굿을 하고 나서 [잡귀잡신](/topic/잡귀잡신)을 위해 제수를 일부 떼어내 바다에 던진다. 이윽고 암서낭당으로 돌아와 수배신을 위한 굿을 간단히 하고 나면 제의에 참여한 자들이 [음복](/topic/음복)을 한다. 남은 음식은 도가로 옮겨와 마을 주민들과 함께아침을 먹고 결산보고를 한다. 남은 금액은 어촌계에 반환한다. 제의 뒤에 금줄은 걷지만 도가나 제주는 부정한 곳의 금지 등 금기생활을 보름 또는 반년 동안 지킨다. 그러나 요즈음에는 대부분의 마을이 이와 같은 금기생활을 제대로 하지않는다. 도가나 제주도 제의 뒤 사흘 동안 부정을 피하고 몸가짐을 조심한다. 이런 점 때문에 사람들이 도가나 제주가 되는 것을 꺼려 어떤 마을에서는 노인회 회장이 제주가 되고, 제수 구입은 유사가 하며, 제수 장만은 마을부녀회에서 주관하며, 어촌계장·이장·반장이 제관의 임무를 수행한다. 어업을 주로 하고 가구 수가 많은 마을에서는 신위 앞에 메, 채국, 백설기, 열기(또는 돼지머리), 술(막걸리), 삼색과실, 문어, 포(대구포, [북어](/topic/북어)포), [삼색나물](/topic/삼색나물), 어물, 달걀,채소전, 탕(하나 또는 셋), 과줄(한과) 등을 제수로 진설한다. 그리고 신위가 두 분이면 두 신위 앞에 제수를 각각 진설하거나 진설된 제수에다 신위 앞에 메, 갱, 술잔만 따로 놓는다. 신위가 세 분이면 [제상](/topic/제상)의 크기가 한정되어 있기 때문에 제수를 진설하고 각 신위 앞에 메, 갱, 술잔만 각각 놓는다. 예를 들어 강원도 평창군 대화면 상안미3리(미날)의 서낭제에는 성황지신과 산천지신을 한 상에 모시고 각 신위 앞에 메와 청수, 가운데에 돼지머리만 놓고 제의를 행한다. 일부 어촌에서는 해신(여서낭)을 위해 남근목이나 우신낭(牛腎囊)을 바치는 경우도 있다. 현재 삼척시 원덕읍 갈남2리 신남마을과 고성군 죽왕면 문안리 망개마을의 해신당에는 해신제 때 목각 남근을 바치고 있으며,과거 강릉시 강동면 안인진2리의 해랑당에도 봄 제의 때 목각 남근을 바쳤으나 지금은 여서낭을 남서낭과 결혼시킴으로써 바치지 않게 되었다고 한다. 강릉시 강문동 여성황당에서는 정월대보름날에 제수를 진설할 때 생선 위에 문어를 뒤집어씌우고 그 위에 우신낭을 올린다. 산촌의 경우 제수는 간단하다. 신 [위패](/topic/위패) 앞에 메 또는 쌀 한 그릇, 백설기, 북어포, [대추](/topic/대추), 밤, 배, 곶감, [사과](/topic/사과), 술 또는 감주 정도이다. 서낭제는 마을의 지리적·인문적 환경에 따라 제수가 다르다. 제비는 어촌의 경우 어촌계의 기금과 마을공동기금으로 주로 하고, 산촌의 경우 제답(祭畓, 수확물을조상의 제사에 쓰려고 마련한 논)의 경작으로 나오는 쌀이나 가구마다 일정 [곡물](/topic/곡물)이나 금전을 갹출하여 제수비로 쓴다. 마을에 [[두레](/topic/두레)패](/topic/두레패)([걸립패](/topic/걸립패))가 있을 때는 집집이 방문하여 [성주풀이](/topic/성주풀이) 등을 해 주고 전곡을 모아 서낭제의 제비를 마련하고, 남는 돈은마을 공동기금으로 비축하여 마을에 긴요한 사업을 추진하였다. 그러나 요즘에는 풍물을 칠 20~30대가 도시로 많이 진출하여 두레패가 이루어지지 않는다. 제의를 마친 뒤 고작 [윷놀이](/topic/윷놀이) 정도의 [뒤풀이](/topic/뒤풀이) 놀이가 있을 뿐이다. 제의 과정을 보면 부산 지역의 경우 산신제(할배)-당산제(할매)-거릿대제([짐대제](/topic/짐대제)) 순서로 진행되는 가운데 거릿대제는 요즘 소멸되는 경향이 있다. 그러나 강서구 명지동 할매제당과 진동 할배제당에는 거릿대를 제당 안에 세워 두고 당제를 올리되, 동제의주 신격은 각각 당산 할매와 할배이다. 한편 국립민속박물관에서 펴낸 『한국의 마을신앙』에 경북 울진군 평해읍 월송1리 달효마을 서낭제에 관한 현지조사에 따르면 서낭당(골맥이 할배당)·산신당(참나무)·수구당(팽나무를 할매당이라 칭함)이 있으며, 제의를 산신당·할배당(성황대주신)·할매당(동구지신)의 차례로 지내니 할배당이 서낭제의 중심 신격이며 할매당은 부산 지역의 거릿대 신격 역할을 할 뿐이다. 또한 강릉시 강문동에는 남성황당, 여성황당, 짐대성황(진또배기골맥이성황)이 있다. 이곳에서는 정월대보름날의 새해 예축제와 추석의 추수제 때 여성황당과 짐대성황에 동시에 제의를 지내지만여성황당에 여서낭도(圖)가 있음에도 성황지신·토지지신·여역지신에게 [새옹](/topic/새옹)메 세 그릇을 놓고 제의를 치른 뒤 수부[장군](/topic/장군)신에게 제의를 행하며, 5년에 한 번 풍어굿을 할때에만 남성황당에 제의를 올리고 있어 여서낭 짐대서낭이 중심 신격이라 할 수 있다. 문화재관리국에서 펴낸 『산간신앙』에 따르면 강릉시 옥계면 도직리 연어골에는 상당(성황당=신위: 토지지신도·성황지신도·여역지신도), 중당(골맥이당=천제당), 하당(진대)이 있다. 이곳에서는 정월대보름제에 상·중·하당에 치제하고, 단오제에 상·하당에 치제하고, 12월 15일 제의에 상당에만 간단히 치제하고 있어 서낭당제가 중심임을 알 수 있다. 이렇듯이 마을마다 서낭제의 제의 과정이 다르지만 당집이 없는 마을에서는 신목인 노거수 밑에 제단을 만들어 서낭제를 지냄으로써 강원도에서 해신을 섬기는 몇몇 마을을 제외하고는 수목숭배신앙이 서낭제에 깊이 스며 있다고 할 수 있다. | 내용 및 지역사례 | [서낭당](/topic/서낭당)은 크게 두 [가지](/topic/가지) 형태로 분류할 수 있다. 하나는 돌무더기, 돌무더기와 수목, 돌무더기와 장승과 솟대로 이루어진 형태이다. 이 형태는 주로 [마을](/topic/마을) 어귀나 고갯길에 있어개개인의 안전한 여행을 바라는 뜻으로 사람들이 그 옆을 지날 때에 돌을 던지고 침을 뱉는다. 이러한 신앙행위의 대상물이 바로 서낭당이다. 또 하나는 세시적으로 마을의 안녕, 풍농·풍어, 제액초복을 기원하는 대상 신격이 머물고 있는 신성공간으로서의 서낭당이다. 서낭제는 후자의 서낭당과 짐대(진또배기)에서 베푸는 동제를 말한다. 제의는 마을에 따라 일 년에 한 번이나 두 번 또는 세 번을 치른다. 제의 날짜는 일 년에 한 번이면 [정월대보름](/topic/정월대보름)이나 정월 초순에 많이 거행하며, 두 번이면 3월 3일과 9월 9일, 정월대보름과 단오 또는 정월대보름과 10월 15일에 많이 치른다. 세 번이면 정월대보름, 단오, 9월 9일에 주로 한다. 정월에 행하는 서낭제는 신년예축의례, 삼월삼짇날과 단오의 서낭제는 파종과 성장의례, 중구일이나 시월 보름에 거행하는 서낭제는 천신(薦新)과 [수확](/topic/수확) 의례라 할 수 있다. 도가나 제주의 선정은 제의 전 7일이나 5일쯤에 마을회관이나 노인회에서 선정하거나 대를 잡아 선정하는 마을도 있다. 도가나 제주가 될 수 있는 자격은 나이가 많으며, 그해에 [생기복덕](/topic/생기복덕)이 있고, 부부가 화목하게 공존하며, 부정이 없는 집안의 사람을 고른다. 부정은 일 년 이내에 가족 가운데 임신이나 출산자 또는 병자(病者)나 사망자가 있는 경우, 사람의 시신을 보거나 만진 적이 있는 경우, [가축](/topic/가축) 또는 짐승을 죽이거나 그 사체를 본 경우, 재난을 당한 경우 등을 말한다. 도가(당주)와 제주 및 [제관](/topic/제관)의 수는 대여섯 명이다. 도가나 제주가 되면 엄격하게 금기생활을 해야하기 때문에 사람들은 도가나 제주 되기를 꺼린다. 금기생활은 도가나 제주로 선정되면 부정한 곳(출산·혼사·초상)에 가지 않으며, 부부간의 잠자리도 피하고, 근신하며, 개고기를 먹지 않는 등 몸을 정결히 해야 하는 것을 말한다. 도가나 제주가 제수(祭需)를 구입하러 갈 때 가는 도중에 누구를 만나든 인사하지 않으며, 제수 구입 때 상인과의 대화를 꺼려 가격을 흥정하지 않고 부르는 대로 값을 지불하며, 장에서 돌아올 때 도중에 쉬지 않고 바로 도가(제주) 집으로 와야 한다. 제의 3~5일 전에 제주(祭酒)를 담근다. 제주를 담글 때 고두밥과 누룩을 버무려 물을 부어 단지에넣고 단지 뚜껑의 둘레에 [금줄](/topic/금줄)을 친 다음 도가(제주) 집이나 서낭당 옆에 땅을 파고 묻어 두었다가 제의 때 꺼내어 쓴다. 그리고 도가나 제주는 자신의 집과 서낭당 및 제수를조리할 샘을 깨끗이 청소하고, [길지](/topic/길지)를 드문드문 끼워 넣은 왼새끼(금줄)를 치고, [황토](/topic/황토)를 서너 군데 놓아 부정을 막는다. 특히 샘물은 금줄을 치면 제의가 끝날 때까지 마을 사람들이 물을 긷지 못한다. 도가(제주) 집에서 제수를 조리할 때에는 고춧가루와 [마늘](/topic/마늘)을 사용하지 않는 대신 깨소금을 사용하되 간도 보지 못한다. 제의날 밤 도가 또는 제주와제관들은 목욕재계하고 정갈한 옷을 갈아입은 뒤 제수를 [지게](/topic/지게)에 지고 서낭당에 간다. 서낭당에 도착하면 먼저 금줄을 걷고 들어가 제수를 진설하고 주로 유교식으로 제의를 올린다. 여자는 일절 참여할 수 없다. 국립민속박물관에서 펴낸 『한국의 마을신앙』에 강원도 양양군 현남면 광진리 광나루마을 서낭제의 현장 보고에 따르면 이 마을에는 동네 무녀가 참여한다. 서낭제를 지내기전에 무녀가 모래밭에서 부정치기를 한다. 이때 제관 두 명이 간단한 제물을 들고 수서낭(남쪽 동산 중턱에 있는 신목인 참나무)에 가서 제물을 차리고 재배한 뒤 수서낭을 모시고 바닷가에 위치한 암서낭당에 가서 합배한다. 그러면 도가가 제수를 진설하고 강신을 위해 [분향](/topic/분향)한 뒤 [헌작](/topic/헌작) 재배하고 이어 [초헌](/topic/초헌)관 헌작 재배, [아헌](/topic/아헌)관 헌작 재배, [종헌](/topic/종헌)관 헌작 재배를 한다. 이어서 무녀가 부정굿과 서낭굿을 하고 소지(도가소지, 마을 주민들의 소지)를 올린다. 소지가 끝나면 수배신을 위해 바가지에 제수를 한 가지씩 담아 놓고,다시 무녀와 제관들이 별도로 장만한 포·[삼실과](/topic/삼실과)·술을 바닷가 모래밭에 진설하고 [촛대](/topic/촛대) 두 개에 불을 밝히고 향을 사른 뒤 용왕굿을 하고 나서 [잡귀잡신](/topic/잡귀잡신)을 위해 제수를 일부 떼어내 바다에 던진다. 이윽고 암서낭당으로 돌아와 수배신을 위한 굿을 간단히 하고 나면 제의에 참여한 자들이 [음복](/topic/음복)을 한다. 남은 음식은 도가로 옮겨와 마을 주민들과 함께아침을 먹고 결산보고를 한다. 남은 금액은 어촌계에 반환한다. 제의 뒤에 금줄은 걷지만 도가나 제주는 부정한 곳의 금지 등 금기생활을 보름 또는 반년 동안 지킨다. 그러나 요즈음에는 대부분의 마을이 이와 같은 금기생활을 제대로 하지않는다. 도가나 제주도 제의 뒤 사흘 동안 부정을 피하고 몸가짐을 조심한다. 이런 점 때문에 사람들이 도가나 제주가 되는 것을 꺼려 어떤 마을에서는 노인회 회장이 제주가 되고, 제수 구입은 유사가 하며, 제수 장만은 마을부녀회에서 주관하며, 어촌계장·이장·반장이 제관의 임무를 수행한다. 어업을 주로 하고 가구 수가 많은 마을에서는 신위 앞에 메, 채국, 백설기, 열기(또는 돼지머리), 술(막걸리), 삼색과실, 문어, 포(대구포, [북어](/topic/북어)포), [삼색나물](/topic/삼색나물), 어물, 달걀,채소전, 탕(하나 또는 셋), 과줄(한과) 등을 제수로 진설한다. 그리고 신위가 두 분이면 두 신위 앞에 제수를 각각 진설하거나 진설된 제수에다 신위 앞에 메, 갱, 술잔만 따로 놓는다. 신위가 세 분이면 [제상](/topic/제상)의 크기가 한정되어 있기 때문에 제수를 진설하고 각 신위 앞에 메, 갱, 술잔만 각각 놓는다. 예를 들어 강원도 평창군 대화면 상안미3리(미날)의 서낭제에는 성황지신과 산천지신을 한 상에 모시고 각 신위 앞에 메와 청수, 가운데에 돼지머리만 놓고 제의를 행한다. 일부 어촌에서는 해신(여서낭)을 위해 남근목이나 우신낭(牛腎囊)을 바치는 경우도 있다. 현재 삼척시 원덕읍 갈남2리 신남마을과 고성군 죽왕면 문안리 망개마을의 해신당에는 해신제 때 목각 남근을 바치고 있으며,과거 강릉시 강동면 안인진2리의 해랑당에도 봄 제의 때 목각 남근을 바쳤으나 지금은 여서낭을 남서낭과 결혼시킴으로써 바치지 않게 되었다고 한다. 강릉시 강문동 여성황당에서는 정월대보름날에 제수를 진설할 때 생선 위에 문어를 뒤집어씌우고 그 위에 우신낭을 올린다. 산촌의 경우 제수는 간단하다. 신 [위패](/topic/위패) 앞에 메 또는 쌀 한 그릇, 백설기, 북어포, [대추](/topic/대추), 밤, 배, 곶감, [사과](/topic/사과), 술 또는 감주 정도이다. 서낭제는 마을의 지리적·인문적 환경에 따라 제수가 다르다. 제비는 어촌의 경우 어촌계의 기금과 마을공동기금으로 주로 하고, 산촌의 경우 제답(祭畓, 수확물을조상의 제사에 쓰려고 마련한 논)의 경작으로 나오는 쌀이나 가구마다 일정 [곡물](/topic/곡물)이나 금전을 갹출하여 제수비로 쓴다. 마을에 [[두레](/topic/두레)패](/topic/두레패)([걸립패](/topic/걸립패))가 있을 때는 집집이 방문하여 [성주풀이](/topic/성주풀이) 등을 해 주고 전곡을 모아 서낭제의 제비를 마련하고, 남는 돈은마을 공동기금으로 비축하여 마을에 긴요한 사업을 추진하였다. 그러나 요즘에는 풍물을 칠 20~30대가 도시로 많이 진출하여 두레패가 이루어지지 않는다. 제의를 마친 뒤 고작 [윷놀이](/topic/윷놀이) 정도의 [뒤풀이](/topic/뒤풀이) 놀이가 있을 뿐이다. 제의 과정을 보면 부산 지역의 경우 산신제(할배)-당산제(할매)-거릿대제([짐대제](/topic/짐대제)) 순서로 진행되는 가운데 거릿대제는 요즘 소멸되는 경향이 있다. 그러나 강서구 명지동 할매제당과 진동 할배제당에는 거릿대를 제당 안에 세워 두고 당제를 올리되, 동제의주 신격은 각각 당산 할매와 할배이다. 한편 국립민속박물관에서 펴낸 『한국의 마을신앙』에 경북 울진군 평해읍 월송1리 달효마을 서낭제에 관한 현지조사에 따르면 서낭당(골맥이 할배당)·산신당(참나무)·수구당(팽나무를 할매당이라 칭함)이 있으며, 제의를 산신당·할배당(성황대주신)·할매당(동구지신)의 차례로 지내니 할배당이 서낭제의 중심 신격이며 할매당은 부산 지역의 거릿대 신격 역할을 할 뿐이다. 또한 강릉시 강문동에는 남성황당, 여성황당, 짐대성황(진또배기골맥이성황)이 있다. 이곳에서는 정월대보름날의 새해 예축제와 추석의 추수제 때 여성황당과 짐대성황에 동시에 제의를 지내지만여성황당에 여서낭도(圖)가 있음에도 성황지신·토지지신·여역지신에게 [새옹](/topic/새옹)메 세 그릇을 놓고 제의를 치른 뒤 수부[장군](/topic/장군)신에게 제의를 행하며, 5년에 한 번 풍어굿을 할때에만 남성황당에 제의를 올리고 있어 여서낭 짐대서낭이 중심 신격이라 할 수 있다. 문화재관리국에서 펴낸 『산간신앙』에 따르면 강릉시 옥계면 도직리 연어골에는 상당(성황당=신위: 토지지신도·성황지신도·여역지신도), 중당(골맥이당=천제당), 하당(진대)이 있다. 이곳에서는 정월대보름제에 상·중·하당에 치제하고, 단오제에 상·하당에 치제하고, 12월 15일 제의에 상당에만 간단히 치제하고 있어 서낭당제가 중심임을 알 수 있다. 이렇듯이 마을마다 서낭제의 제의 과정이 다르지만 당집이 없는 마을에서는 신목인 노거수 밑에 제단을 만들어 서낭제를 지냄으로써 강원도에서 해신을 섬기는 몇몇 마을을 제외하고는 수목숭배신앙이 서낭제에 깊이 스며 있다고 할 수 있다. | 참조 | [서낭당](/topic/서낭당) | 참고문헌 | 部落祭 (村山智順, 조선총독부, 1937) [부락제](/topic/부락제)당 (이두현 외, 문화재관리국, 1969) 누석단신수·당집 신앙연구 (조지훈전집 7, 일지사, 1973) 高麗史, 國朝五禮儀序例, 三國遺事, 新增東國輿地勝覽, 五洲衍文長箋散稿, 中宗實錄, 강원도 서낭신앙의 유형적 연구 (장정룡, 한국민속학 22, 한국민속학회, 1989) [마을](/topic/마을)지킴이의 유형과 실제 (장정룡, 조선땅 마을지킴이, 열화당, 1993) 산간신앙-강원·경기·충북·충남편 (문화재관리국 문화재연구소, 1993) [서낭당](/topic/서낭당) (이종철 외, 대원사, 1994) [조선무속고](/topic/조선무속고) (이능화, 동문선, 1995) 중국 성황의 사적 전개와 신앙성격 (박호원, 민속학연구 3, 국립민속박물관, 1996) 한국의 산간신앙-강원·경기 (김종대 외, 민속원, 1996) 한국의 마을제당-강원도 (국립민속박물관, 1997) 순창과 강릉 성황제의 비교 고찰 장정룡 (성황당과 성황제, 한국종교사연구회편, 민속원, 1998) 한국·중국의 성황신앙사와 순창의 성황대신사적 서영대 (성황당과 성황제, 한국종교사연구회편, 민속원, 1998) 한국의 마을신앙 상·하 (국립민속박물관, 2007) | 참조 | [서낭당](/topic/서낭당) | 참고문헌 | 部落祭 (村山智順, 조선총독부, 1937) [부락제](/topic/부락제)당 (이두현 외, 문화재관리국, 1969) 누석단신수·당집 신앙연구 (조지훈전집 7, 일지사, 1973) 高麗史, 國朝五禮儀序例, 三國遺事, 新增東國輿地勝覽, 五洲衍文長箋散稿, 中宗實錄, 강원도 서낭신앙의 유형적 연구 (장정룡, 한국민속학 22, 한국민속학회, 1989) [마을](/topic/마을)지킴이의 유형과 실제 (장정룡, 조선땅 마을지킴이, 열화당, 1993) 산간신앙-강원·경기·충북·충남편 (문화재관리국 문화재연구소, 1993) [서낭당](/topic/서낭당) (이종철 외, 대원사, 1994) [조선무속고](/topic/조선무속고) (이능화, 동문선, 1995) 중국 성황의 사적 전개와 신앙성격 (박호원, 민속학연구 3, 국립민속박물관, 1996) 한국의 산간신앙-강원·경기 (김종대 외, 민속원, 1996) 한국의 마을제당-강원도 (국립민속박물관, 1997) 순창과 강릉 성황제의 비교 고찰 장정룡 (성황당과 성황제, 한국종교사연구회편, 민속원, 1998) 한국·중국의 성황신앙사와 순창의 성황대신사적 서영대 (성황당과 성황제, 한국종교사연구회편, 민속원, 1998) 한국의 마을신앙 상·하 (국립민속박물관, 2007) | 의의 | [서낭신](/topic/서낭신)앙이 우리나라 고대로부터 형성된 토속신앙이라고 할 때 신목(神木)은 주로 [마을](/topic/마을) 뒤 산록이나 뒤편에 자리 잡은 키 큰 노거수이다. 이는 수목이 지니는 생생력과 재생력을 신봉하는 것에서 연유된 것이라 할 수도 있고, 수목이 천신의 하강과 회귀의 매개체 역할을 할 수도 있기 때문일 것이다. 환웅이 천상에서 하강할 때 태백산 꼭대기의 신단수를 매개로 하여 내려온 것도 토속신앙면에서 보면 서낭목을 타고 내려왔다고 할 수 있다. 돌무더기 [서낭당](/topic/서낭당)이 아닌 마을 사람들이 주기적으로 제의를 베푸는 서낭목이나 서낭목 옆에 세워진 당집 형태의 서낭당이 신체나 서낭신이 머무는 신성 공간으로 자리매김한 것도 같은 맥락이다. 그리고 신성목인 서낭목과 서낭신이 머무는 신성 공간에서 매년 정월 초순이나 대보름 하루이틀 전에 [금줄](/topic/금줄)을 치거나 마을 앞에 금줄을 침으로써 성·속의 분리가 이루어지고, 제의 기간에는 성·속이 통합되며 제의가 끝난 뒤 금줄을 걷어냄으로써 성·속은 일상생활 속으로 용해된다. 서낭제는 성화된 시간과 공간에서 서낭신에게 한 해 동안 마을의 수호와 풍농·풍어 및 각 가정의 안녕을 기원하는 제의이기 때문에 부정이 없는 남성 위주로 비의적(祕儀的이면서도 반(半)유가적으로 제의를 진행하는 것이다. 또 제의의 마지막에 올리는 소지는 신의 [흠향](/topic/흠향) 여부와 아울러 그해의 마을공동체 운수나 각 가정의 길흉화복을 점치는 행위이다. 제의 후 서낭신이 흠향한 제수를 마을 사람들이 [음복](/topic/음복)하는 것은 성성(聖性)의 공유라고 할 수 있고, 마을 사람들이 한마음으로 제비를 갹출하고 제의 뒤에 함께 뒷놀이를 하는 것은 지연적 유대감과 단합심을 돈독히 하는 행위라 할 수 있다. | 의의 | [서낭신](/topic/서낭신)앙이 우리나라 고대로부터 형성된 토속신앙이라고 할 때 신목(神木)은 주로 [마을](/topic/마을) 뒤 산록이나 뒤편에 자리 잡은 키 큰 노거수이다. 이는 수목이 지니는 생생력과 재생력을 신봉하는 것에서 연유된 것이라 할 수도 있고, 수목이 천신의 하강과 회귀의 매개체 역할을 할 수도 있기 때문일 것이다. 환웅이 천상에서 하강할 때 태백산 꼭대기의 신단수를 매개로 하여 내려온 것도 토속신앙면에서 보면 서낭목을 타고 내려왔다고 할 수 있다. 돌무더기 [서낭당](/topic/서낭당)이 아닌 마을 사람들이 주기적으로 제의를 베푸는 서낭목이나 서낭목 옆에 세워진 당집 형태의 서낭당이 신체나 서낭신이 머무는 신성 공간으로 자리매김한 것도 같은 맥락이다. 그리고 신성목인 서낭목과 서낭신이 머무는 신성 공간에서 매년 정월 초순이나 대보름 하루이틀 전에 [금줄](/topic/금줄)을 치거나 마을 앞에 금줄을 침으로써 성·속의 분리가 이루어지고, 제의 기간에는 성·속이 통합되며 제의가 끝난 뒤 금줄을 걷어냄으로써 성·속은 일상생활 속으로 용해된다. 서낭제는 성화된 시간과 공간에서 서낭신에게 한 해 동안 마을의 수호와 풍농·풍어 및 각 가정의 안녕을 기원하는 제의이기 때문에 부정이 없는 남성 위주로 비의적(祕儀的이면서도 반(半)유가적으로 제의를 진행하는 것이다. 또 제의의 마지막에 올리는 소지는 신의 [흠향](/topic/흠향) 여부와 아울러 그해의 마을공동체 운수나 각 가정의 길흉화복을 점치는 행위이다. 제의 후 서낭신이 흠향한 제수를 마을 사람들이 [음복](/topic/음복)하는 것은 성성(聖性)의 공유라고 할 수 있고, 마을 사람들이 한마음으로 제비를 갹출하고 제의 뒤에 함께 뒷놀이를 하는 것은 지연적 유대감과 단합심을 돈독히 하는 행위라 할 수 있다. | 유래 | 우리 서낭신앙의 유래에 대해서는 크게 두 [가지](/topic/가지) 학설이 있다. 하나는 중국의 성황신앙에서 우리 서낭신앙이 발생하였다는 설이다. 또 하나는 우리나라에 고대로부터 천신숭배신앙·산악숭배신앙·수목숭배신앙·암석숭배신앙 등이 어우러져 조성된 고유의 토속적 민족신앙으로서의 서낭신앙이 있었으며, 중국의 성황신앙이 고려 초에 전래되자 서낭신앙의 ‘서낭’을‘성황’이라 표기하였을 뿐 중국의 성황신앙과는 하등관계가 없다는 설이다. 서낭의 한자 표기는 [축문](/topic/축문)이나 [위패](/topic/위패) 등에 따르면 성황(城隍), 성황(城皇), 성황(聖皇), 선왕(仙王), 선앙(仙央), 선낭(仙娘), 선왕(先王), 성황(誠隍), 선황(仙皇) 등으로 되어있다. 또 항해의 안전과 풍어를 좌우하는 선신(船神)을 강원도 해안지역에서는 배성조(成造)·[배성주](/topic/배성주)라 하지만 그 외 해안지역에서는 배서낭(船王)이라 하고, 또 배에는 이물서낭·고물서낭·기계서낭 등이 있어 서낭을 산왕(山王)의 음운변화로 보기는 어렵다. 서낭제는 주로 강원도 지방과 강원도에 연접한 경북·충북의 산간지역에서 거행되는 동제를 일컫는 말이다. 동제의 명칭은 [마을](/topic/마을)에 따라 서낭제, 산신제, 산천제, 산제, 당산제, 당제, 동신제, 도신제, 도당제, 천제, 이사(里社祭), [골맥이제](/topic/골맥이제) 등으로 불린다. 우리나라에서 성황당이란 명칭은 『고려사(高麗史)』에서 처음 나타난다. 『고려사』 권90 열전3 종실조에 안종 욱(郁)이 사수현으로 귀양을 갔다가 996년(성종 15)에 죽을 때아들에게 “이 고을 성황당 남쪽 귀룡동에 [매장](/topic/매장)하되 반드시 엎어서 묻게 하라”라는 유언에서 ‘성황당’이란 명칭이 등장하는 것과 『고려사』권63 지17 예5 잡사조에 1055년(문종 9) 3월 임신일에 선덕진(宣德鎭) 신성(新城)에 성황신사를 두고 숭위(崇威)라는 칭호를 내리고 춘추(春秋)에 치제(致祭)하게 하였다는 것으로 보아 나말여초에 중국의 성황신앙이 수용되었음을 알 수 있다. 그런데『 고려사』 권2 세가2 태조2 태조 26년 4월에 태조가 내린 훈요10 가운데 6조에 “짐이 지극히 원하는 바는 연등과 팔관에 있노라. 연등은 부처를 섬기는 것이요, 팔관은 천령 및 오악 명산대천과 용신을 섬기는 것이다. 후세에 간신이 가감을 건의하는 자가 있거든 꼭 그것을 금지하라”고 하였다. 그런데 성종이 화풍(華風)을 즐겨 모방하려하니 나라 사람들이 이를 달가워하지 않았다. 그래서『 고려사』 권94 열전7 서희조에 전민관어사 이지백이 성종에게 “선왕으로부터 전하여 오던 연등·팔관·선랑(仙郞) 등행사를 다시금 거행하고 타국의 이법(異法)을 본받지 말며 그리하여 국가를 보전하고 태평을 누리는 것이 좋지 않겠습니까?”라고 건의하였다. 이 건의에 언급되는 ‘선랑’이어떤 신앙적 행사인지 확실히 알 수는 없지만 우리의 토속신앙 행사인 것만은 틀림없다. 곧‘선랑’이 ‘서낭’으로 음운변천했을 것으로 추정하기도 한다. 그래서 오늘날 ㅋ속신앙인 서낭신앙의 성역을 [서낭당](/topic/서낭당)이라 한 것과 고려 중기 이후 군과 현에 설치하고 치제케 한 성황사는 다른 것이라 할 수 있다. 즉『중종실록(中宗實錄)』 권25 중종 11년 6월 계축조에 김안로가 왕에게 아뢴 “소위 음사라는 것은 외방성황당과 같은 것입니다”라고 한 외방성황당이 토속적 서낭당이고, 고려 중기 이후 일부 군과 현에 설치한 성황사(城隍祠)나 조선시대에 들어와 주·부·군·현마다 성황사를 두어 관제로 봄과 가을에 치사하게 한 성황사신은 중국 명나라 태조 때에 들어온『 홍무예제(洪武禮制)』에 따른 외래 신앙인 성황신앙이다. 『[국조오례의](/topic/국조오례의)서례(國朝五禮儀序例)』 권1 길례 단묘도설 풍운뇌우산천성황단조에 놓여 있는 위패를 보면 풍운뇌우신(천신)은 가운데, 산천신은 오른쪽, 성황신은 왼쪽에 각각위치한다. 우리의 토속신앙인 서낭당의 위패 위치를 보면 강릉시 난곡동·죽헌동·강동면 안인진리·왕산면 탑동·삼척시 근덕면 상맹방리·하맹방리 등의 경우 중앙에 성황지신위, 오른쪽에 토지지신위, 왼쪽에 여역지신위가 각각 놓여 있다. 또 삼척시 미로면 하거노리 둔말의 경우 중앙에 성황대신신위, 오른쪽에 단군대왕신위, 왼쪽에 토지지신신위가 각각 놓여 있다. 이처럼 『국조오례의서례』의 풍운뇌우산천성황단조와 토속신앙인 서낭당의 위패 위치에 큰 차이가 있음으로써 서낭신앙이 중국의 성황신앙의 영향으로 이루어졌다고는 할 수 없다. 중국 송대의 성황신앙이 수용되자 고려 후기에 이르러서는 지방 호족을 대표하는 인물이 성황신으로 일부 좌정하게 되었다.『 신증동국여지승람』에 기재된 336개의 성황사 가운데 밀양도호부에 손긍훈, 양산군에 김인훈, 의성현에 김홍술, 곡성현에 신숭겸, 순천도호부에 김총, 대흥군에 소정방 등이 성황사의 사신으로 각각 좌정하게 된 것이다. 그리고 풍물패가 등장하거나 무당이 개입되는 등 이른바 음사로 지칭되는 외방 서낭당은 고대로부터 내려온 토속신앙으로서 마을마다 세워져 마을의 수호와 안녕 및 풍농·풍어를 기원하는 세시적 제의의 신성공간으로 자리 잡고 있었다. | 유래 | 우리 서낭신앙의 유래에 대해서는 크게 두 [가지](/topic/가지) 학설이 있다. 하나는 중국의 성황신앙에서 우리 서낭신앙이 발생하였다는 설이다. 또 하나는 우리나라에 고대로부터 천신숭배신앙·산악숭배신앙·수목숭배신앙·암석숭배신앙 등이 어우러져 조성된 고유의 토속적 민족신앙으로서의 서낭신앙이 있었으며, 중국의 성황신앙이 고려 초에 전래되자 서낭신앙의 ‘서낭’을‘성황’이라 표기하였을 뿐 중국의 성황신앙과는 하등관계가 없다는 설이다. 서낭의 한자 표기는 [축문](/topic/축문)이나 [위패](/topic/위패) 등에 따르면 성황(城隍), 성황(城皇), 성황(聖皇), 선왕(仙王), 선앙(仙央), 선낭(仙娘), 선왕(先王), 성황(誠隍), 선황(仙皇) 등으로 되어있다. 또 항해의 안전과 풍어를 좌우하는 선신(船神)을 강원도 해안지역에서는 배성조(成造)·[배성주](/topic/배성주)라 하지만 그 외 해안지역에서는 배서낭(船王)이라 하고, 또 배에는 이물서낭·고물서낭·기계서낭 등이 있어 서낭을 산왕(山王)의 음운변화로 보기는 어렵다. 서낭제는 주로 강원도 지방과 강원도에 연접한 경북·충북의 산간지역에서 거행되는 동제를 일컫는 말이다. 동제의 명칭은 [마을](/topic/마을)에 따라 서낭제, 산신제, 산천제, 산제, 당산제, 당제, 동신제, 도신제, 도당제, 천제, 이사(里社祭), [골맥이제](/topic/골맥이제) 등으로 불린다. 우리나라에서 성황당이란 명칭은 『고려사(高麗史)』에서 처음 나타난다. 『고려사』 권90 열전3 종실조에 안종 욱(郁)이 사수현으로 귀양을 갔다가 996년(성종 15)에 죽을 때아들에게 “이 고을 성황당 남쪽 귀룡동에 [매장](/topic/매장)하되 반드시 엎어서 묻게 하라”라는 유언에서 ‘성황당’이란 명칭이 등장하는 것과 『고려사』권63 지17 예5 잡사조에 1055년(문종 9) 3월 임신일에 선덕진(宣德鎭) 신성(新城)에 성황신사를 두고 숭위(崇威)라는 칭호를 내리고 춘추(春秋)에 치제(致祭)하게 하였다는 것으로 보아 나말여초에 중국의 성황신앙이 수용되었음을 알 수 있다. 그런데『 고려사』 권2 세가2 태조2 태조 26년 4월에 태조가 내린 훈요10 가운데 6조에 “짐이 지극히 원하는 바는 연등과 팔관에 있노라. 연등은 부처를 섬기는 것이요, 팔관은 천령 및 오악 명산대천과 용신을 섬기는 것이다. 후세에 간신이 가감을 건의하는 자가 있거든 꼭 그것을 금지하라”고 하였다. 그런데 성종이 화풍(華風)을 즐겨 모방하려하니 나라 사람들이 이를 달가워하지 않았다. 그래서『 고려사』 권94 열전7 서희조에 전민관어사 이지백이 성종에게 “선왕으로부터 전하여 오던 연등·팔관·선랑(仙郞) 등행사를 다시금 거행하고 타국의 이법(異法)을 본받지 말며 그리하여 국가를 보전하고 태평을 누리는 것이 좋지 않겠습니까?”라고 건의하였다. 이 건의에 언급되는 ‘선랑’이어떤 신앙적 행사인지 확실히 알 수는 없지만 우리의 토속신앙 행사인 것만은 틀림없다. 곧‘선랑’이 ‘서낭’으로 음운변천했을 것으로 추정하기도 한다. 그래서 오늘날 ㅋ속신앙인 서낭신앙의 성역을 [서낭당](/topic/서낭당)이라 한 것과 고려 중기 이후 군과 현에 설치하고 치제케 한 성황사는 다른 것이라 할 수 있다. 즉『중종실록(中宗實錄)』 권25 중종 11년 6월 계축조에 김안로가 왕에게 아뢴 “소위 음사라는 것은 외방성황당과 같은 것입니다”라고 한 외방성황당이 토속적 서낭당이고, 고려 중기 이후 일부 군과 현에 설치한 성황사(城隍祠)나 조선시대에 들어와 주·부·군·현마다 성황사를 두어 관제로 봄과 가을에 치사하게 한 성황사신은 중국 명나라 태조 때에 들어온『 홍무예제(洪武禮制)』에 따른 외래 신앙인 성황신앙이다. 『[국조오례의](/topic/국조오례의)서례(國朝五禮儀序例)』 권1 길례 단묘도설 풍운뇌우산천성황단조에 놓여 있는 위패를 보면 풍운뇌우신(천신)은 가운데, 산천신은 오른쪽, 성황신은 왼쪽에 각각위치한다. 우리의 토속신앙인 서낭당의 위패 위치를 보면 강릉시 난곡동·죽헌동·강동면 안인진리·왕산면 탑동·삼척시 근덕면 상맹방리·하맹방리 등의 경우 중앙에 성황지신위, 오른쪽에 토지지신위, 왼쪽에 여역지신위가 각각 놓여 있다. 또 삼척시 미로면 하거노리 둔말의 경우 중앙에 성황대신신위, 오른쪽에 단군대왕신위, 왼쪽에 토지지신신위가 각각 놓여 있다. 이처럼 『국조오례의서례』의 풍운뇌우산천성황단조와 토속신앙인 서낭당의 위패 위치에 큰 차이가 있음으로써 서낭신앙이 중국의 성황신앙의 영향으로 이루어졌다고는 할 수 없다. 중국 송대의 성황신앙이 수용되자 고려 후기에 이르러서는 지방 호족을 대표하는 인물이 성황신으로 일부 좌정하게 되었다.『 신증동국여지승람』에 기재된 336개의 성황사 가운데 밀양도호부에 손긍훈, 양산군에 김인훈, 의성현에 김홍술, 곡성현에 신숭겸, 순천도호부에 김총, 대흥군에 소정방 등이 성황사의 사신으로 각각 좌정하게 된 것이다. 그리고 풍물패가 등장하거나 무당이 개입되는 등 이른바 음사로 지칭되는 외방 서낭당은 고대로부터 내려온 토속신앙으로서 마을마다 세워져 마을의 수호와 안녕 및 풍농·풍어를 기원하는 세시적 제의의 신성공간으로 자리 잡고 있었다. |

|---|

| 집문당 | 한국의 관혼상제 | 장철수 | 1977 | 일지사 | 조선시대 지장시왕도 연구 | 김정희 | 1996 | 한국샤머니즘학회, 문덕사 | 한국지옥 연구-무의 저승 | 조흥윤 | 1999 | 한국무속학회 | 진도씻김굿의 넋당석 연구 | 최진아 | 2004 | 국립문화재연구소 | 인간과 신령을 잇는 상징, 무구-충청도 | 2005 | 한국무속학회 | 호남지역 종이무구의 변화상 및 상징성 고찰 | 최진아 | 2007 | 국립문화재연구소 | 인간과 신령을 잇는 상징, 무구-전라남도·전라북도·제주도 | 2008 | 한국학중앙연구원 박사학위논문 | 무속의 물질문화 연구 | 최진아 | 2009 |

|---|

| 서낭제 |  21819 서낭제 |

|---|---|

| 삽시도 서낭의 현납속 |  13528 삽시도 서낭의 현납속 |

| 서낭나무에 바친 폐백 |  13527 서낭나무에 바친 폐백 |

| 바깥아감 돌서낭 서낭제 |  13526 바깥아감 돌서낭 서낭제 |

| 서왕당 |  17969 서왕당 |

| 서왕제(제물진설도) |  17968 서왕제(제물진설도) |

| 서왕제(제물진설도) |  17967 서왕제(제물진설도) |

| 서왕제(제물진설도) |  17966 서왕제(제물진설도) |

| 서낭제 |  21819 서낭제 |

| 삽시도 서낭의 현납속 |  13528 삽시도 서낭의 현납속 |

| 서낭나무에 바친 폐백 |  13527 서낭나무에 바친 폐백 |

| 바깥아감 돌서낭 서낭제 |  13526 바깥아감 돌서낭 서낭제 |

| 서왕당 |  17969 서왕당 |

| 서왕제(제물진설도) |  17968 서왕제(제물진설도) |

| 서왕제(제물진설도) |  17967 서왕제(제물진설도) |

| 서왕제(제물진설도) |  17966 서왕제(제물진설도) |

| 한국민속신앙사전 | 새터마을 서낭고사 축문 | |

|---|---|---|

| 한국민속신앙사전 | 새터마을 서낭고사 소지올리는 소리 | |

| 한국민속신앙사전 | 한계리 서낭고사 축문 2 | |

| 한국민속신앙사전 | 한계리 서낭고사 축문 1 | |

| 한국민속신앙사전 | 한계리 서낭고사 소지올리는 소리 | |

| 한국민속신앙사전 | 심마골 제집사의 축원 | |

| 한국민속신앙사전 | 심마골 제집사 서낭고사 소리 | |

| 한국민속신앙사전 | 심마골 서낭고사 축문 | |

| 한국민속신앙사전 | 심마골 서낭고사 소지 올리는 소리 | |

| 한국민속신앙사전 | 새터마을 서낭고사 축문 | |

| 한국민속신앙사전 | 새터마을 서낭고사 소지올리는 소리 | |

| 한국민속신앙사전 | 한계리 서낭고사 축문 2 | |

| 한국민속신앙사전 | 한계리 서낭고사 축문 1 | |

| 한국민속신앙사전 | 한계리 서낭고사 소지올리는 소리 | |

| 한국민속신앙사전 | 심마골 제집사의 축원 | |

| 한국민속신앙사전 | 심마골 제집사 서낭고사 소리 | |

| 한국민속신앙사전 | 심마골 서낭고사 축문 | |

| 한국민속신앙사전 | 심마골 서낭고사 소지 올리는 소리 |

0 Comments