한국무속신앙사전

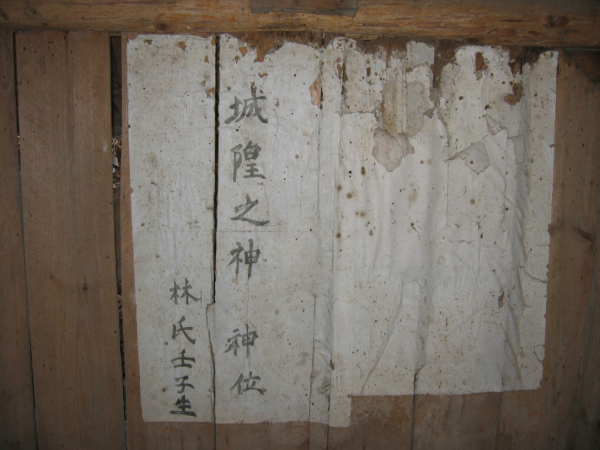

민속종교에서 토지와 [마을](/topic/마을)을 수호하는 신. 지역에 따라서는 경계신의 기능을 한다. 신체(神體)로는 신수에 잡석을 쌓은 돌무더기를 서낭으로 모신다. 집을 지을 때에는 신수와함께 당 안에 신위나 화분(그림)을 모셔 신체로 삼고 지역수호신으로 믿는다. 서낭을 모신 장소는 [서낭당](/topic/서낭당)이라고 부른다. 서낭당은 대부분 고갯마루나 한길 옆, 마을 어귀 등지에 위치하고 있다. 서낭의 어원은 뚜렷이 밝혀진 것이 없다. 학자에 따라 산신인 산왕(山王)에서 유래했다는 설과 중국에서 들어온 성황(城隍)에서 유래했다는 설 등이 있다.

definition | 민속종교에서 토지와 [마을](/topic/마을)을 수호하는 신. 지역에 따라서는 경계신의 기능을 한다. 신체(神體)로는 신수에 잡석을 쌓은 돌무더기를 서낭으로 모신다. 집을 지을 때에는 신수와함께 당 안에 신위나 화분(그림)을 모셔 신체로 삼고 지역수호신으로 믿는다. 서낭을 모신 장소는 [서낭당](/topic/서낭당)이라고 부른다. 서낭당은 대부분 고갯마루나 한길 옆, 마을 어귀 등지에 위치하고 있다. 서낭의 어원은 뚜렷이 밝혀진 것이 없다. 학자에 따라 산신인 산왕(山王)에서 유래했다는 설과 중국에서 들어온 성황(城隍)에서 유래했다는 설 등이 있다. |

|---|---|

mp3Cnt | 0 |

wkorname | 황루시 |

| 정의 | 민속종교에서 토지와 [마을](/topic/마을)을 수호하는 신. 지역에 따라서는 경계신의 기능을 한다. 신체(神體)로는 신수에 잡석을 쌓은 돌무더기를 서낭으로 모신다. 집을 지을 때에는 신수와함께 당 안에 신위나 화분(그림)을 모셔 신체로 삼고 지역수호신으로 믿는다. 서낭을 모신 장소는 [서낭당](/topic/서낭당)이라고 부른다. 서낭당은 대부분 고갯마루나 한길 옆, 마을 어귀 등지에 위치하고 있다. 서낭의 어원은 뚜렷이 밝혀진 것이 없다. 학자에 따라 산신인 산왕(山王)에서 유래했다는 설과 중국에서 들어온 성황(城隍)에서 유래했다는 설 등이 있다. | 정의 | 민속종교에서 토지와 [마을](/topic/마을)을 수호하는 신. 지역에 따라서는 경계신의 기능을 한다. 신체(神體)로는 신수에 잡석을 쌓은 돌무더기를 서낭으로 모신다. 집을 지을 때에는 신수와함께 당 안에 신위나 화분(그림)을 모셔 신체로 삼고 지역수호신으로 믿는다. 서낭을 모신 장소는 [서낭당](/topic/서낭당)이라고 부른다. 서낭당은 대부분 고갯마루나 한길 옆, 마을 어귀 등지에 위치하고 있다. 서낭의 어원은 뚜렷이 밝혀진 것이 없다. 학자에 따라 산신인 산왕(山王)에서 유래했다는 설과 중국에서 들어온 성황(城隍)에서 유래했다는 설 등이 있다. | 참조 | [서낭당](/topic/서낭당)[서낭제](/topic/서낭제) | 참고문헌 | 한국인의 굿과무당 (황루시, 문음사, 1988) 한국민족문화대백과[사전](/topic/사전) 11 (한국정신문화연구원, 1991) 성황당과 [성황제](/topic/성황제) (한국종교사연구회, 민속원, 1998) | 참조 | [서낭당](/topic/서낭당)[서낭제](/topic/서낭제) | 참고문헌 | 한국인의 굿과무당 (황루시, 문음사, 1988) 한국민족문화대백과[사전](/topic/사전) 11 (한국정신문화연구원, 1991) 성황당과 [성황제](/topic/성황제) (한국종교사연구회, 민속원, 1998) | 내용 | 서낭신은 개인신앙의 대상이 되기도 하고 [마을](/topic/마을)수호신으로 믿기도 한다. 돌무더기와 나무로 구성된 [서낭당](/topic/서낭당)은 전국적으로 분포하고 있으며 주로 개별적이고 개인적인 의례가 전승되고 있다. 사람들이 서낭당 앞을 지날 때 돌을 던지거나 침을 뱉으면 재수가 좋다는 속신이 있다. 정월에는 [횡수막이](/topic/횡수막이)로 동정을 뜯은 가족의 옷과 제물을 차려 놓고 신목 밑에서 정성을 들이기도 한다. 서낭신이 마을수호신으로 공동체 의례의 대상이 될 때는 지역에 따라 전승 양상이 다르다. 강원도와 경상도의 산간과 동해안 지역에서는 마을수호신으로 모시며, 흔히 골매기서낭이라고 부른다. 정기적으로 지내는 동제를 모실 때에는 서낭신의 신위나 화분 앞에 제물을 진설한다. [분향](/topic/분향)과 절, [독축](/topic/독축)으로 제사를 모신 뒤에 서낭소지를 올려 신이 제사를잘 받으셨는지 확인한다. 마지막으로 [제관](/topic/제관)과 마을 주민들을 위한 소지를 올려 그해의 신수를 알아본다. 무당을 불러 서낭굿이나 [별신굿](/topic/별신굿)을 할 때에는 서낭대로 신을 내려 마을의 풍흉과 미래를 알아본다. 서낭신에 대한 관념은 다양하게 나타난다. 골매기 서낭은 남녀 신으로 나뉘기도 한다. 이런 경우 서낭굿에 이어 하후굿(화해굿)을 하여 두 신을 결합시키면서 풍요를 기원한다. 처음 마을에 들어와 개척한 [입향시조](/topic/입향시조)를 골매기 서낭으로 모시기도 한다. 동해안지역에서는 외부에서 들어온 서낭신도 있다. 강릉시 강문과 심곡의 여서낭은 모두 바다에서 들어온 신이라고 한다. 이 밖에 삼척시 갈남서낭은 백호라고 믿고 있다. 평안도 지방에서도 서낭은 지역수호신으로 신앙한다. 특히 평안도 서낭굿에서는 서낭신이 나라에 해를 주는 자리곰방을 치죄하고 나라 밖으로 쫓아내는 내용이 연극적으로 연출되고 있어 더욱 광범위한 지역수호신의 성격을 드러내고 있다. 황해도 지방의 서낭은 지역수호신이 아니라 모든일의 문과 길을 열어 나쁜 액을 막아 주는 신이다. “고루고루서낭 마루마루서낭 산을 타던 서낭 골을 타던 서낭 동남서북서낭길 위에 서낭 길 아래 서낭 수살서낭 남경서낭 북경서낭 사신서낭 행차서낭 남서낭 여서낭 수풀서낭 덤불덤불서낭 너울]너울서낭 받아날 제 감기고뿔서낭 몸살서낭 걸립서낭 열기행차 서낭님들 서낭에 길을 열어 상산부군 안암 받아 우 높은 서낭 좌 높은 서낭 산에 가면 산신덕 입고 동서사방 길 재수주고 물에 가면 용궁 소망주어 어마대길 길진 잡아 만리용마 낚아타고 뜬 귀는 소렴하소사”라는 무가는 서낭이 인간이 왕래하는 모든 길을 열어 주는 신인 동시에 마을수호신인 부군이나 산신의 하위신적 성격을 보여 준다. 서낭과 성황(城隍)은 발음과 기능의 유사성 때문에 혼용되어 쓰이고 있다. 이 둘의 관계에 대해서는 학자에 따라 견해가 다르다. 이능화는 『[조선무속고](/topic/조선무속고)』에서 서낭은 중국의성황이 이입된 신격이라는 견해를 밝혔다. 그러나 손진태, 조지훈, 김태곤은 서낭은 원래 우리나라에 있던 신앙이며 후대에 중국에서 들어온 성황과 복합되었다고 본다. 이 경우 서낭신앙은 신목과 돌의 결합으로 성역과 성소를 나타내고 있는 몽골의 오보(oboo)에서 기원한 것으로 여겨지고 있다. 중국에서 성황은 성읍을 수호하기 위해 둘레에 파놓은 못의 신, 즉 성지신이 성읍의 수호신으로 신앙하게 된 것이다. 성황이 보편화된 시기는 송대라고 한다. 우리나라에 성황이 들어온 것은 고려 문종 때 신성진(新城鎭)에 성황사를 둔 것이 처음이다. 고려시대에는 주·부·현마다 성황을 두고 극진히 위하였다. 조선시대의 성황은 국행성황과 읍치성황으로 나뉜다. 태조와 태종은 산천과 주요 고을에 성황을 두고 정기적으로 제사를 지냈다. 백악성황, 송악성황, 해주·괴산·현풍·양산·신성·밀양·전주·고성의 성황을 크게 모셨다. 또 정기적인 제사뿐만 아니라 국난이나 가뭄이 있을 때도 제사를 지내 국태민안을 기하였다. 읍치성황은 읍성이 있는 고을에서 모시는 성황을 말한다. 관인성황이라고도 하는 읍치성황은 관에서 주재하였다. 1530년에 발간된『 신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)』에따르면 전국 328개 군·현에 325개 성황사가 있었다. 여기에 나타난 성황신의 성격은 인격신, 산신, 동물신, 주물(呪物), 모자신 등 다양하게 나타난다. 나라에서는 유교 전통을 따른 형식적 의례를 권장하였으나 실제 읍치성황제는 호장이 중심이 되어 제사와 무당굿이 이루어지며 축제의 내용을 보이고 있다. 강릉단오제는 이러한 읍치성황제의 내용을 비교적 충실하게 전승하고 있는 축제이다. 서낭과 성황은 민간에서 명칭이 혼용되어 오늘에 이르고 있다. 그러나 중국에서 들어온 성황은 관인성황의 성격을 유지하였고, 민간에서는 명칭만 혼용했을 뿐 실제 내용은 전혀 다르다고 볼 수 있다. | 내용 | 서낭신은 개인신앙의 대상이 되기도 하고 [마을](/topic/마을)수호신으로 믿기도 한다. 돌무더기와 나무로 구성된 [서낭당](/topic/서낭당)은 전국적으로 분포하고 있으며 주로 개별적이고 개인적인 의례가 전승되고 있다. 사람들이 서낭당 앞을 지날 때 돌을 던지거나 침을 뱉으면 재수가 좋다는 속신이 있다. 정월에는 [횡수막이](/topic/횡수막이)로 동정을 뜯은 가족의 옷과 제물을 차려 놓고 신목 밑에서 정성을 들이기도 한다. 서낭신이 마을수호신으로 공동체 의례의 대상이 될 때는 지역에 따라 전승 양상이 다르다. 강원도와 경상도의 산간과 동해안 지역에서는 마을수호신으로 모시며, 흔히 골매기서낭이라고 부른다. 정기적으로 지내는 동제를 모실 때에는 서낭신의 신위나 화분 앞에 제물을 진설한다. [분향](/topic/분향)과 절, [독축](/topic/독축)으로 제사를 모신 뒤에 서낭소지를 올려 신이 제사를잘 받으셨는지 확인한다. 마지막으로 [제관](/topic/제관)과 마을 주민들을 위한 소지를 올려 그해의 신수를 알아본다. 무당을 불러 서낭굿이나 [별신굿](/topic/별신굿)을 할 때에는 서낭대로 신을 내려 마을의 풍흉과 미래를 알아본다. 서낭신에 대한 관념은 다양하게 나타난다. 골매기 서낭은 남녀 신으로 나뉘기도 한다. 이런 경우 서낭굿에 이어 하후굿(화해굿)을 하여 두 신을 결합시키면서 풍요를 기원한다. 처음 마을에 들어와 개척한 [입향시조](/topic/입향시조)를 골매기 서낭으로 모시기도 한다. 동해안지역에서는 외부에서 들어온 서낭신도 있다. 강릉시 강문과 심곡의 여서낭은 모두 바다에서 들어온 신이라고 한다. 이 밖에 삼척시 갈남서낭은 백호라고 믿고 있다. 평안도 지방에서도 서낭은 지역수호신으로 신앙한다. 특히 평안도 서낭굿에서는 서낭신이 나라에 해를 주는 자리곰방을 치죄하고 나라 밖으로 쫓아내는 내용이 연극적으로 연출되고 있어 더욱 광범위한 지역수호신의 성격을 드러내고 있다. 황해도 지방의 서낭은 지역수호신이 아니라 모든일의 문과 길을 열어 나쁜 액을 막아 주는 신이다. “고루고루서낭 마루마루서낭 산을 타던 서낭 골을 타던 서낭 동남서북서낭길 위에 서낭 길 아래 서낭 수살서낭 남경서낭 북경서낭 사신서낭 행차서낭 남서낭 여서낭 수풀서낭 덤불덤불서낭 너울]너울서낭 받아날 제 감기고뿔서낭 몸살서낭 걸립서낭 열기행차 서낭님들 서낭에 길을 열어 상산부군 안암 받아 우 높은 서낭 좌 높은 서낭 산에 가면 산신덕 입고 동서사방 길 재수주고 물에 가면 용궁 소망주어 어마대길 길진 잡아 만리용마 낚아타고 뜬 귀는 소렴하소사”라는 무가는 서낭이 인간이 왕래하는 모든 길을 열어 주는 신인 동시에 마을수호신인 부군이나 산신의 하위신적 성격을 보여 준다. 서낭과 성황(城隍)은 발음과 기능의 유사성 때문에 혼용되어 쓰이고 있다. 이 둘의 관계에 대해서는 학자에 따라 견해가 다르다. 이능화는 『[조선무속고](/topic/조선무속고)』에서 서낭은 중국의성황이 이입된 신격이라는 견해를 밝혔다. 그러나 손진태, 조지훈, 김태곤은 서낭은 원래 우리나라에 있던 신앙이며 후대에 중국에서 들어온 성황과 복합되었다고 본다. 이 경우 서낭신앙은 신목과 돌의 결합으로 성역과 성소를 나타내고 있는 몽골의 오보(oboo)에서 기원한 것으로 여겨지고 있다. 중국에서 성황은 성읍을 수호하기 위해 둘레에 파놓은 못의 신, 즉 성지신이 성읍의 수호신으로 신앙하게 된 것이다. 성황이 보편화된 시기는 송대라고 한다. 우리나라에 성황이 들어온 것은 고려 문종 때 신성진(新城鎭)에 성황사를 둔 것이 처음이다. 고려시대에는 주·부·현마다 성황을 두고 극진히 위하였다. 조선시대의 성황은 국행성황과 읍치성황으로 나뉜다. 태조와 태종은 산천과 주요 고을에 성황을 두고 정기적으로 제사를 지냈다. 백악성황, 송악성황, 해주·괴산·현풍·양산·신성·밀양·전주·고성의 성황을 크게 모셨다. 또 정기적인 제사뿐만 아니라 국난이나 가뭄이 있을 때도 제사를 지내 국태민안을 기하였다. 읍치성황은 읍성이 있는 고을에서 모시는 성황을 말한다. 관인성황이라고도 하는 읍치성황은 관에서 주재하였다. 1530년에 발간된『 신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)』에따르면 전국 328개 군·현에 325개 성황사가 있었다. 여기에 나타난 성황신의 성격은 인격신, 산신, 동물신, 주물(呪物), 모자신 등 다양하게 나타난다. 나라에서는 유교 전통을 따른 형식적 의례를 권장하였으나 실제 읍치성황제는 호장이 중심이 되어 제사와 무당굿이 이루어지며 축제의 내용을 보이고 있다. 강릉단오제는 이러한 읍치성황제의 내용을 비교적 충실하게 전승하고 있는 축제이다. 서낭과 성황은 민간에서 명칭이 혼용되어 오늘에 이르고 있다. 그러나 중국에서 들어온 성황은 관인성황의 성격을 유지하였고, 민간에서는 명칭만 혼용했을 뿐 실제 내용은 전혀 다르다고 볼 수 있다. |

|---|

| 신구문화사 | 제주도무속자료사전 | 현용준 | 1980 | 집문당 | 제주도 무속 연구 | 현용준 | 1986 | 한국무속학회 | 제주도 굿의 무구 ‘기메’에 대한 고찰 | 강소전 | 2006 |

|---|

| 임자생 서낭 |  13525 임자생 서낭 |

|---|---|

| 성황신도 |  17454 성황신도 |

| 성황신도 |  17453 성황신도 |

| 임자생 서낭 |  13525 임자생 서낭 |

| 성황신도 |  17454 성황신도 |

| 성황신도 |  17453 성황신도 |

0 Comments