한국무속신앙사전

고갯[마루](/topic/마루)나 [마을](/topic/마을) 어귀에 좌정한 [서낭신](/topic/서낭신)을 대상으로 제액초복(除厄招福)을 기원하는 제의. 좁은 의미에서 서낭제는 매년 음력 정월이나 특정 기일(期日)에 가정의 평안을 기원하는 제의를 의미한다. 넓은 의미에서는 행인들이 평소 [서낭당](/topic/서낭당)을 지나면서 개인적으로 베푸는 일련의 주술적인 행위와 속신을 포함한다.

definition | 고갯[마루](/topic/마루)나 [마을](/topic/마을) 어귀에 좌정한 [서낭신](/topic/서낭신)을 대상으로 제액초복(除厄招福)을 기원하는 제의. 좁은 의미에서 서낭제는 매년 음력 정월이나 특정 기일(期日)에 가정의 평안을 기원하는 제의를 의미한다. 넓은 의미에서는 행인들이 평소 [서낭당](/topic/서낭당)을 지나면서 개인적으로 베푸는 일련의 주술적인 행위와 속신을 포함한다. |

|---|---|

mp3Cnt | 9 |

wkorname | 강성복 |

| 정의 | 고갯[마루](/topic/마루)나 [마을](/topic/마을) 어귀에 좌정한 [서낭신](/topic/서낭신)을 대상으로 제액초복(除厄招福)을 기원하는 제의. 좁은 의미에서 서낭제는 매년 음력 정월이나 특정 기일(期日)에 가정의 평안을 기원하는 제의를 의미한다. 넓은 의미에서는 행인들이 평소 [서낭당](/topic/서낭당)을 지나면서 개인적으로 베푸는 일련의 주술적인 행위와 속신을 포함한다. | 정의 | 고갯[마루](/topic/마루)나 [마을](/topic/마을) 어귀에 좌정한 [서낭신](/topic/서낭신)을 대상으로 제액초복(除厄招福)을 기원하는 제의. 좁은 의미에서 서낭제는 매년 음력 정월이나 특정 기일(期日)에 가정의 평안을 기원하는 제의를 의미한다. 넓은 의미에서는 행인들이 평소 [서낭당](/topic/서낭당)을 지나면서 개인적으로 베푸는 일련의 주술적인 행위와 속신을 포함한다. | Seonangje is a ritual collectively organized by villagers to worship [Seonang](/topic/VillageGuardianDeity), the village guardian deity, to pray for security, good fortune and good harvest for the coming year and to keep away bad fortunes. [[Seonangdang](/topic/ShrineforVillageGuardianDeity)](/topic/Seonangdang) is the shrine for village guardian deity and takes the form of a stone stack altar; stone stacks and a tree; stone stacks with jangseung (village guardian post), sotdae (sacred pole); a shrine house (dangjip); or a house and a tree. Rituals that take place at these shrines can be categorized into seonanggosa, held privately; and seonangje, held as communal rituals. Seonang je usually takes place on Jeongwoldaeboreum (Great Full Moon) or during the first half of the first lunar month to wish for good fortunes for the New Year, but dates can vary by region, some held on [[Samjinnal](/topic/Double-threeDay)](/topic/Samjinnal), which falls on the third day of the third lunar month, or [[Dano](/topic/FestivaloftheFifthoftheFifthMonth)](/topic/Dano), which falls on the fifth day of the fifth lunar month, to pray for good growth; or on Junggu, on the ninth day of the ninth lunar month, or on the fifteenth day of the tenth lunar month, as a new offerings ritual following the harvest. Ritual officials are selected five to seven days prior to the ritual in a village meeting, and the ritual wine is brewed three to five days prior to the ritual. During this time the ritual officials clean their homes, the shrine, and the well that will provide the water for cooking the sacrificial food, then protect the sites from impurities by hanging a taboo rope (geumjul) and sprinkling red clay (hwangto). On the night of the ritual, the officials perform their ablutions (mogyokjaegye) and change into clean clothes, then set out for the shrine carrying the sacrificial food on a wooden frame carried on their backs. Upon arrival at the shrine, they hang a taboo rope (geumjul) before entering and set up the sacrificial foods. The ritual follows the procedures of Confucian rites and women are prohibited from taking part. Seonangje, in short, is a ritual held in a sacred place and time, to pray for security, a good harvest and a big catch for the village, as well as the welfare of individual homes, its procedures mystical and half- Confucian, and officiated by males without impurities associated with the date of the ritual. The last part of the ritual is soji, or the burning of sacred text, a procedure for confirming whether the gods have taken the sacrifice, and for telling the fortunes of the community and individual households for the coming year. | 村民为祈祷新年里村庄平安,五谷丰登,渔业兴旺,禳除灾祸而举办的“[守郎](/topic/守郎)神”(音)祭仪。 “守郎神堂”有几种形式:石堆,石堆和树,石堆和[长栍](/topic/长栍)及[索苏竿](/topic/索苏竿)(音),神堂,神堂和树。在守郎神堂举行的祭祀分为两种,“守郎神堂[告祀](/topic/告祀)”和“守郎祭”,前者由私人置办,后者由村民共同操办。 守护神祭仪大多在正月十五或正月上旬进行,但不同地方日期会有不同,有些村庄在[端午](/topic/端午),[重阳节](/topic/重阳节)(阴历九月九日),十月十五日举行。正月举行的守郎祭意在祈求新年吉祥;阴历三月三日和端午举行的守郎祭旨在祈求农作物茁壮生长;而重阳节和十月十五日举行的守郎祭可被看成是丰收[荐新](/topic/荐新)祭仪。村民在祭仪前五至七天开会选[祭官](/topic/祭官),祭仪前三至五天酿造献酒。祭官们在此期间把自己的家,守郎神堂,将为烹制祭祀用品提供用水的井清扫干净,将反搓[禁绳](/topic/禁绳)拉上,撒三四处[黄土](/topic/黄土),阻挡[不净](/topic/不净)物的进入。祭仪当天晚上,祭官们沐浴斋戒,换上干净的衣服后,背祭祀用品去守郎神堂。抵达后,先挂好禁绳,再进去陈设祭祀用品。祭仪一般采用儒家形式,女人严禁参加。 守郎祭是在神圣的时间和空间举行的请求守郎神新的一年保护村庄,保佑农业渔业兴旺及家家户户平安的祭仪,因此由没有不净的男人主持,可谓是半儒家式的秘密祭仪。祭仪最后[烧纸](/topic/烧纸),占卜神是否歆享,新的一年里整个村庄的运气及各家各户吉凶祸福。 | Seonangje es un ritual organizado por todos los aldeanos de manera colectiva para venerar a la deidad tutelar del pueblo, “[Seonang](/topic/Deidadguardianadelatierrayelpueblo)”, se reza por tener la seguridad, buena suerte y abundantes cosechas el año entrante y ahuyentar la mala suerte. El seonangdang se refiere al santuario de la deidad tutelar del pueblo y tiene las formas de montículos de piedra, un montículo de piedra y un árbol, un montículo de piedra con un poste guarda de aldea, conocido como “jangseung” y un palo sagrado llamado “sotdae”, una casa de santuario llamada dangjip o una casa y un árbol. Los rituales que se practican en esos santuarios pueden ser categorizados en 2 grupos de seonanggosa: un grupo es de rituales privados y otro es de rituales comunitarios. El seonang je se realiza de distintas maneras según las regiones. En la mayoría de veces, el ritual tiene lugar en el 15 o un día de los primeros días de enero del calendario lunar, aun así, el seonanje puede llevarse a cabo el 5 de mayo, el 9 de septiembre o el 15 de octubre del calendario lunar. El ritual que se celebra durante la primera mitad del primer mes es para pedir por atraer la buena suerte para el año que viene, pero las fechas pueden variar según las regiones. Algunos rituales se efectúan en el día de samjinnal (el 3 de enero del calendario lunar) o el día de [[Dano](/topic/festividaddelquintodíadelquintomeslunar)](/topic/Dano) (el 5 de mayo del calendario lunar) para pedir por tener suerte en la siembra y el cultivo, y otros rituales se llevan a cabo en el día de junggu (el 9 de septiembre del calendario lunar) o en el 15 de octubre del calendario lunar como un ritual del dios celeste, [[Cheonsin](/topic/RitualdeNuevasOfrendas)](/topic/Cheonsin) para agradecer por la buena cosecha. Los oficiantes del ritual se seleccionan cinco o siete días antes del ritual en una reunión comunal y el licor del ritual se elabora tres o cinco días antes de la realización del ritual. Durante ese período, los oficiantes del ritual limpian su casa, el santuario y el pozo que suministra el agua para preparar la comida sacrificial, y luego protegen estos sitios de las impurezas con un geumjul extendido y el hwangto salpicado. En la noche del día en que se practica el ritual, los oficiantes realizan sus abluciones y cambian la ropa por otra limpia. Y luego, llevan la comida sacrificial en un portaequipaje de madera, cargado sobre su espalda al santuario. Al llegar al santuario, ellos entran en el interior del santuario pasando por el geumjul y ofrendan la comida sobre la mesa del ritual. Los procedimientos del seonang je siguen la tradición confuciana y para las mujeres, participar en el ritual está prohibido. El seonang je puede verse como un ritual efectuado en un sitio sagrado y en el día auspicioso para rezar por la seguridad, buena cosecha, abundante pesca para los aldeanos tanto como el bienestar para hogares individuales, por esta razón, el ritual se celebra de modo místico y medio confuciano con la participación exclusiva de los hombres. La última fase del ritual que se llama soji, acto de quema del texto sagrado es un procedimiento para confirmar si los dioses han estado satisfechos. Otro propósito del ritual es pronosticar la suerte que se tendrá en el año entrante, tanto para la comunidad como para cada hogar individual. | 내용 | 서낭제는 크게 두 [가지](/topic/가지)로 구분할 수 있다. 하나는 서낭을 위하는 가정에서 매년 정기적으로 또는 집안에 우환이 있을 때 치성을 드리는 것이고, 다른 하나는 [서낭당](/topic/서낭당)을 지나는 행인들이 소망하는 바를 기원하거나 기타 종교적인 목적으로 의례를 베푸는 경우이다. 전자는 주로 부녀자들이 주관하는 서낭제(서낭[고사](/topic/고사))가 그 중심에 있다면, 후자는 서낭당에 얽힌 다양한 속신이나 금기, 민간전설에 따른 주술적인 행위가 주류를 이룬다. 충청도지역에서 전승되는 서낭제는 음력 정월 열나흗날 저녁이나 정초의 말날[午日]에 거행된다. 말날에 서낭을 위하는 까닭은 [서낭신](/topic/서낭신)의 직성(直星)이 말[馬]로 알려져 있기 때문이다. 서낭제의 과정은 비교적 단출한 편이다. 서낭을 위하는 집에서는 당일 아침 [대문](/topic/대문) 앞에 왼새끼를 꼬아 [금줄](/topic/금줄)을 두르고 [황토](/topic/황토)를 편다. 그리고 날이 저물면 서낭당으로 나가 열십자로 짚을 깔고 그 위에 떡, 나물, 메, [통북어](/topic/통북어), 과일 등을 진설하여 고사를 지낸다. 그다음 동서남북 사방에 절을 올리고 나서 고사덕담으로 서낭소지를 올린다. 이어서 [대주](/topic/대주)부터 차례로 가족의 소지를 불사르며 새해의 소망을 축원해 준다. 간혹 정초에 [신수점](/topic/신수점)을 보아서 삼재(三災)가 끼었거나 죽을 운이 든 가족이 있으면 ‘삼재뱅이’나 ‘홍수[橫手]매기’를 겸하여 서낭제를 지낸다. 이때에는 무당을 따로 불러 액(厄)을 풀어 주는 [부정풀이](/topic/부정풀이)를 하기도 한다. 또 횡수가 있는 아이의 동정을 떼어내 서낭나무에 불태우거나 그 자리에서 불살라 없앤다. 강원도 강릉지역에서는 [안택](/topic/안택)과 산신제를 마친 뒤에 개별적으로 서낭을 모신다. 이때 서낭제를 주관하는 주체는 남성인 대주이다. 대주는 산제당에 다녀온 뒤 집에서 미리 지어놓은 메를 가지고 혼자 서낭당에 간다. 서낭당에 도차갛면 문종이를 접어서 당집 안에 폐백으로 걸고 제를 지낸다. [마을](/topic/마을)의 서낭당에는 숱한 사람들이 와서 과일이나 술을 붓고 절하면서 치성을 드린다. 이뿐만 아니라 간혹 외지에서 와서 치성을 드리며, 마을에서 살다가 [이사](/topic/이사)한 주민들의 후손들도 서낭당에 온다. 서낭을 위하는 시기는 보통 봄과 가을 두 차례이다. 봄에는 삼짇날, 가을에는 중구일(음력 9월 9일)로 날을 정해 놓고 치성을 드리는 사람들이 적지 않다. 서낭당에는 어물과 메만 가져가고 술은 올리지 않는다. 또한 소지는 올리지 않고 단지 [비손](/topic/비손)만 한다. 원주지역에서는 집안의 가족 가운데 위독한 환자가 있으면 무당을 찾아가서 점을 친다. 이때 “서낭이 노해서 병을 내려보냈다.”라고 하는 경우가 많다. 그 처방으로 서낭에 가서 고사를 지내라고 일러주면 환자의 부모는 정성껏 음식을 준비하여 서낭제를 지낸다. 삼척지역에서는 안택(安宅)을 하기 전에 집안의 대주가 먼저 마을의 서낭당으로 올라가서 치성을 드리고 내려온다. 또는 서낭당을 향해 절을 하고 나서 안택을 한다. 경기도 안양시 만안구 석수동에는 서낭나무로 위함을 받는 ‘할아버지서낭’과 ‘할머니서낭’이 있다. 마을에서는 매년 칠월 초하루와 시월 초하룻날 각각 서낭고사를 지낸다. 또 이와는 별도로 서낭을 위하는 몇몇 가정에서는 정월 초삼일에 할아버지서낭에 고사를 지낸다. 이 가정에서는 당일 새벽에 팥 [시루떡](/topic/시루떡)과 북어, 술 등을 가져가서 서낭나무에 정성을 들인다. 이를 [정월고사](/topic/정월고사)라고 한다. 정월고사는 서낭나무 아래에 떡시루와 제물을 진설한 다음 [헌작](/topic/헌작)하고 삼배를 올린다. 할아버지서낭은 인근의 만신들이 영험굿을 하는 장소로 종종 이용되었다. 그러나 큰 무당들이 들어왔다가도 “말문이 막혀 못 불려 먹고 나갔다.”는 속설이 전한다. 이는 서낭님의 영검에 눌려 무당노릇을 제대로 할 수 없어서 돈을 벌지 못했다는 뜻이다. 포천시 군내면 직두리에는 1960년대까지 ‘송파서낭당’과 ‘논배서낭당’ 두 곳이 있었다. 서낭당에는 커다란 나무와 돌무더기가 쌓여 있었다. [정월대보름](/topic/정월대보름)날 각 가정의 주부는 서낭당으로 간다. 제물은 밥 세 그릇, 무나물 세 그릇을 준비하여 제단에 진설하고 고사덕담으로 가족의 건강과 재수를 기원하였다. 비손이 끝나면 제물은 서낭당에 엎어 놓고 돌아온다. 또 예전에 메주를 띄울 때 가늘고 긴 곰팡이가 나오면 이를 먹지 않고 서낭당에 놓고 오는 풍습이 있었다. 한편 서낭제를 지낼 때는 제물 외에 서낭신을 위하여 별도의 폐백이 준비되기도 한다. 폐백으로 [짚신](/topic/짚신), 동전, [철마](/topic/철마), 현납속, [오곡](/topic/오곡)[주머니](/topic/주머니), [길지](/topic/길지), [실타래](/topic/실타래) 등이 있다. 짚신은 흔히 ‘고개의 신’, ‘경계의 신’, ‘거리의 신’ 등으로 인식되는 서낭신이 신고 다닐 [신발](/topic/신발)이고 동전은 노자인 셈이다. 오곡주머니는 풍농을 기원하는 의미이며, 실타래는 가족의 수명장수를 비는 것이다. 현납속(縣納俗)은 [오색천](/topic/오색천)이나 비단조각, 길지 따위를 서낭목이나 돌무더기에 걸어 두는 풍습을 일컫는다. 이는 서낭신에게 바치는 대표적인 공헌물이다. 서낭당에 [쇠말](/topic/쇠말)[鐵馬]이나 사기마․옹기마 등이 안치된 것은 서낭신의 신격과 긴밀한 관련이 있다. 즉 서낭신의 직성이 말이므로 그 신승물(神乘物)로서 철마 따위를 바치는 것이다. 이처럼 서낭신을 위한 공헌물로 쇠말 등을 바치는 사례는 강원도지역에 집중적으로 분포하고 있다. 충남 일부 마을에서도 말이 안치된 사례가 종종 목격된다. 결국 서낭당에 바치는 폐백은 서낭신을 잘 위함으로써 마을의 안녕과 가정에서 소망하는 바를 이룰 수 있다는 믿음을 전제하고 있다. 나아가 평소 서낭당을 왕래하는 길손들에게 여행의 안전을 보장하는 상징물이 된다. 서낭당에 수반되는 금기와 속신은 서낭제의 또 다른 모습이다. 이를테면 예전에 신부를 태운 가마가 서낭당을 지날 때는 반드시 간단한 고사를 지내거나 동전을 바치는 풍습이 있었다. 이를 지키지 않으면 동티가 나서 가마가 뒤집어지거나 혼례를 치를 신부가 해를 당할 수도 있다. 또한 상여와 같이 부정한 대상은 서낭당 앞을 지나지 못하도록 한다. 역시 이를 무시하면 마을에 궂은일이 발생하거나 상여를 멘 담여꾼들이 주당살을 맞아 시름시름 앓아 눕는다고 한다. 이뿐만 아니라 과거에는 말을 타고 가는 벼슬아치도 서낭당 앞을 지날 때 말에서 내려 길을 갈 정도로 서낭신에 대한 믿음은 민간신앙의 기저에 광범위하게 녹아 있다. 충남 홍성군 구항면 내현리에는 마을 북쪽에 서낭당이 있다. 예전에는 서낭당을 매우 경외시하여 상여가 지나갈 수 없음은 물론 혼인을 하는 새색시와 신랑은 지름길인 서낭고개를 피해 먼 길로 돌아갔다. 또 아이가 서낭고개를 넘으면 동티가 나서 앓아 눕는다고 하여 가능한 한 접근하기를 꺼렸다. 예산군 광시면에는 마살티란 고개가 있다. 이곳의 서낭은 매우 엄해서 옛날에 그 앞을 지나가려면 저절로 말이 멈추었다고 한다. 이 때문에 아[무리](/topic/무리) 고관대작이 탄 말이라 하더라도 발걸음이 떨어지지 않아 말에서 내려서 걸어서 재를 넘어 갔다. 그런데 임진왜란 무렵에 고향으로 돌아오던 박홍이란 [장군](/topic/장군)이 그 사실을 모르고 마살티를 지날 때 갑자기 말이 걸음을 멈추었다. 장군이 아무리 채찍질을 해도 말은 꿈쩍도 하지 않다가 그 자리에 주저앉았다. 화가 잔뜩 치밀어 오른 장군은 주인의 명령을 따르지 않은 말의 두 다리를 찢어서 죽였다. 또 홧김에 서낭당 돌무더기를 파헤쳤다. 그러자 파헤쳐진 돌무더기에서 하얀 쥐 한 마리가 나오더니 어디론가 사라졌다. 그 뒤로 서낭당은 없어지고 후세 사람들은 말이 살 처분된 고개라 하여 마살티라고 부르게 되었다고 한다. 이 전설은 지난날 서낭당에 대한 민간의 금기가 얼마나 엄격했는지를 잘 말해준다. 여기에 등장하는 박홍(1534~1593) 장군은 임진왜란 때 경상좌도 수군절도사를 지낸 실존인물이지만 이 이야기는 사실에 [기초](/topic/기초)한 것이 아니라 무장의 위세를 빌려 서낭신의 영검을 은연중에 강조하기 위해 유포된 전설일 뿐이다. 박홍 장군이 마살티와 인접한 마을에서 출생한 장수인 만큼 마살티에 얽힌 전설이 인구(人口)에 회자되면서 서낭당에 대한 외경심을 더욱 증폭시켜 주었을 것이다. 이처럼 지역마다 서낭당에 대한 속신과 금기는 다양하다. 비슷한 예로 “서낭당을 지나는 사람은 돌멩이 세 개를 얹어 놓고 절을 해야 아무런 탈이 없다.”라든가 “서낭당 돌무더기에 돌을 던져서 꼭대기에 올라앉으면 소원을 이룰 수 있다.”는 등의 속신은 전국 어디서나 볼 수 있는 주술적인 의례이다. 이뿐만 아니라 서낭당을 지나면서 침을 세 번 뱉고 가는 속신도 마찬가지이다. 이에 대해 조선시대 후기의 학자 이규경은 다음과 같이 설명하고 있다. 우리나라 도처의 고갯[마루](/topic/마루)에는 서낭당[仙王堂]이 있다. (중략) [사당](/topic/사당)은 집을 지어 만들기도 하고 잔돌을 쌓기도 한다. 수풀의 고목 아래에 돌무더기를 만들어 사당으로 삼기도 한다. 행인은 반드시 이곳에 절을 하고 침을 뱉은 뒤 지나간다. 간혹 실을 걸어 놓기도 하고 종이를 군데군데 걸기도 한다. 이 기록에는 서낭당의 형태와 서낭신에 대한 습속이 잘 묘사되어 있다. 그런데 민간전설에 따르면 서낭당에 침을 뱉는 습속은 강태공의 처 마씨의 불쌍한 죽음을 위로하려는 행위로 구전된다. 이에 따르면 주나라의 강태공이 곤궁한 시절에 도를 닦느라 집안을 돌보지 않으매 그의 처 마씨가 집을 나간다. 세월은 흘러 고을의 수령으로 입신한 강태공이 처를 만나게 되었는데 마씨가 다시 맺어지기를 청한다. 그러자 강태공은 물 한 사발을 땅에 엎지르면서 그릇에 담으면 허락하겠노라고 면박을 준다. 이에 마씨는 물은 없고 마음은 급하여 여러 사람의 침을 구하러 다니다가 뜻을 이루지 못한 채 비탄에 잠겨 죽었다. 사람들이 여인의 죽음을 가엾게 여겨 시신을 돌로 덮어 무덤을 만들어 주니 서낭당이 되었다. 또 사발을 채우지 못하고 죽은 마씨의 혼을 달래기 위해 무덤 곁을 지나는 행인들이 침을 세 번씩 뱉게 되었다는 게 그 요지이다. 서낭당의 유래담으로도 널리 알려진 이 전설은 후대에 형성된 견강부회(牽强附會)에 지나지 않는다. 그럼에도 불구하고 유사한 전설이 민간에 널리 퍼지면서 서낭당에 침을 뱉는 행위를 확산시키는 요인이 되었을 것이다. ‘소량진 전설’과 ‘등금장수(소금장수) 전설’ 역시 이와 연계된 대표적인 구전설화이다. 소량진 전설은 성조본가(成造本歌)에 나오는 설화이다. 황우량이 천상(天上)의 공사로 출타한 사이 간악한 소량진이 그의 처를 범하려다가 실패한다. 그러자 소량진은 처를 가두고 갖은 고초를 다 준다. 마침 황우량이 돌아와 처를 되찾고 소량진을 길가의 서낭신으로 만들어서 오가는 행인들의 더러운 침을 받게 했다는 것이다. 등금장수 전설은 옛날에 소금을 팔아 겨우 연명하던 소금장수가 딸을 데리고 이 마을 저 마을을 전전하다가 몸이 곤해 쉬면서 딸과 죽은 곳이 서낭당이라는 이야기이다. 그리하여 불쌍하게 죽은 이들을 위해 대나무에 [백지](/topic/백지)와 비단 등을 걸어 주었고, 등금장수 딸을 위로하기 위하여 추운 사람에게 이불을 덮어 주는 격으로 무덤에 돌을 얹어 주고 귀신이 붙지 못하도록 침을 세 번 뱉게 되었다고 한다. | 참고문헌 | 누석단․신수․당집신앙 연구 (조지훈, 문리대논총, 고려대학교, 1963) 한국민간신앙연구 (김태곤, 집문당, 1983) [서낭당](/topic/서낭당) (이종철․박호원, 대원사, 1994) 성황당과 성황제 (한국종교사연구회, 민속원, 1998) 금산의 탑신앙 (강성복, 금산문화원, 1999) 한국의 가정신앙-경기도 (국립문화재연구소, 2005) 한국의 가정신앙-강원도 (국립문화재연구소, 2006) 한국의 가정신앙-충남 (국립문화재연구소, 2006) 제천시 [화전](/topic/화전)촌 동제의 전승양상과 특징 (강성복, 충북학 9, 충북학연구소, 2007) 五洲衍文長箋散稿, 강원도 영동 남부지역 고을 및 [마을](/topic/마을)신앙 (김도현, 2008) 예산 동서․상중리-하 (충남대학교 마을연구단, 민속원, 2009) 한국의 탑신앙에 관한 연구 (강성복, 마을신앙, 민속원, 2009) 한국민속신앙[사전](/topic/사전)-마을신앙 (국립민속박물관, 2010) 상여소리와 쑥불동화의 고장 봉현리 (강성복, 공주시, 2011) | 내용 | 서낭제는 크게 두 [가지](/topic/가지)로 구분할 수 있다. 하나는 서낭을 위하는 가정에서 매년 정기적으로 또는 집안에 우환이 있을 때 치성을 드리는 것이고, 다른 하나는 [서낭당](/topic/서낭당)을 지나는 행인들이 소망하는 바를 기원하거나 기타 종교적인 목적으로 의례를 베푸는 경우이다. 전자는 주로 부녀자들이 주관하는 서낭제(서낭[고사](/topic/고사))가 그 중심에 있다면, 후자는 서낭당에 얽힌 다양한 속신이나 금기, 민간전설에 따른 주술적인 행위가 주류를 이룬다. 충청도지역에서 전승되는 서낭제는 음력 정월 열나흗날 저녁이나 정초의 말날[午日]에 거행된다. 말날에 서낭을 위하는 까닭은 [서낭신](/topic/서낭신)의 직성(直星)이 말[馬]로 알려져 있기 때문이다. 서낭제의 과정은 비교적 단출한 편이다. 서낭을 위하는 집에서는 당일 아침 [대문](/topic/대문) 앞에 왼새끼를 꼬아 [금줄](/topic/금줄)을 두르고 [황토](/topic/황토)를 편다. 그리고 날이 저물면 서낭당으로 나가 열십자로 짚을 깔고 그 위에 떡, 나물, 메, [통북어](/topic/통북어), 과일 등을 진설하여 고사를 지낸다. 그다음 동서남북 사방에 절을 올리고 나서 고사덕담으로 서낭소지를 올린다. 이어서 [대주](/topic/대주)부터 차례로 가족의 소지를 불사르며 새해의 소망을 축원해 준다. 간혹 정초에 [신수점](/topic/신수점)을 보아서 삼재(三災)가 끼었거나 죽을 운이 든 가족이 있으면 ‘삼재뱅이’나 ‘홍수[橫手]매기’를 겸하여 서낭제를 지낸다. 이때에는 무당을 따로 불러 액(厄)을 풀어 주는 [부정풀이](/topic/부정풀이)를 하기도 한다. 또 횡수가 있는 아이의 동정을 떼어내 서낭나무에 불태우거나 그 자리에서 불살라 없앤다. 강원도 강릉지역에서는 [안택](/topic/안택)과 산신제를 마친 뒤에 개별적으로 서낭을 모신다. 이때 서낭제를 주관하는 주체는 남성인 대주이다. 대주는 산제당에 다녀온 뒤 집에서 미리 지어놓은 메를 가지고 혼자 서낭당에 간다. 서낭당에 도차갛면 문종이를 접어서 당집 안에 폐백으로 걸고 제를 지낸다. [마을](/topic/마을)의 서낭당에는 숱한 사람들이 와서 과일이나 술을 붓고 절하면서 치성을 드린다. 이뿐만 아니라 간혹 외지에서 와서 치성을 드리며, 마을에서 살다가 [이사](/topic/이사)한 주민들의 후손들도 서낭당에 온다. 서낭을 위하는 시기는 보통 봄과 가을 두 차례이다. 봄에는 삼짇날, 가을에는 중구일(음력 9월 9일)로 날을 정해 놓고 치성을 드리는 사람들이 적지 않다. 서낭당에는 어물과 메만 가져가고 술은 올리지 않는다. 또한 소지는 올리지 않고 단지 [비손](/topic/비손)만 한다. 원주지역에서는 집안의 가족 가운데 위독한 환자가 있으면 무당을 찾아가서 점을 친다. 이때 “서낭이 노해서 병을 내려보냈다.”라고 하는 경우가 많다. 그 처방으로 서낭에 가서 고사를 지내라고 일러주면 환자의 부모는 정성껏 음식을 준비하여 서낭제를 지낸다. 삼척지역에서는 안택(安宅)을 하기 전에 집안의 대주가 먼저 마을의 서낭당으로 올라가서 치성을 드리고 내려온다. 또는 서낭당을 향해 절을 하고 나서 안택을 한다. 경기도 안양시 만안구 석수동에는 서낭나무로 위함을 받는 ‘할아버지서낭’과 ‘할머니서낭’이 있다. 마을에서는 매년 칠월 초하루와 시월 초하룻날 각각 서낭고사를 지낸다. 또 이와는 별도로 서낭을 위하는 몇몇 가정에서는 정월 초삼일에 할아버지서낭에 고사를 지낸다. 이 가정에서는 당일 새벽에 팥 [시루떡](/topic/시루떡)과 북어, 술 등을 가져가서 서낭나무에 정성을 들인다. 이를 [정월고사](/topic/정월고사)라고 한다. 정월고사는 서낭나무 아래에 떡시루와 제물을 진설한 다음 [헌작](/topic/헌작)하고 삼배를 올린다. 할아버지서낭은 인근의 만신들이 영험굿을 하는 장소로 종종 이용되었다. 그러나 큰 무당들이 들어왔다가도 “말문이 막혀 못 불려 먹고 나갔다.”는 속설이 전한다. 이는 서낭님의 영검에 눌려 무당노릇을 제대로 할 수 없어서 돈을 벌지 못했다는 뜻이다. 포천시 군내면 직두리에는 1960년대까지 ‘송파서낭당’과 ‘논배서낭당’ 두 곳이 있었다. 서낭당에는 커다란 나무와 돌무더기가 쌓여 있었다. [정월대보름](/topic/정월대보름)날 각 가정의 주부는 서낭당으로 간다. 제물은 밥 세 그릇, 무나물 세 그릇을 준비하여 제단에 진설하고 고사덕담으로 가족의 건강과 재수를 기원하였다. 비손이 끝나면 제물은 서낭당에 엎어 놓고 돌아온다. 또 예전에 메주를 띄울 때 가늘고 긴 곰팡이가 나오면 이를 먹지 않고 서낭당에 놓고 오는 풍습이 있었다. 한편 서낭제를 지낼 때는 제물 외에 서낭신을 위하여 별도의 폐백이 준비되기도 한다. 폐백으로 [짚신](/topic/짚신), 동전, [철마](/topic/철마), 현납속, [오곡](/topic/오곡)[주머니](/topic/주머니), [길지](/topic/길지), [실타래](/topic/실타래) 등이 있다. 짚신은 흔히 ‘고개의 신’, ‘경계의 신’, ‘거리의 신’ 등으로 인식되는 서낭신이 신고 다닐 [신발](/topic/신발)이고 동전은 노자인 셈이다. 오곡주머니는 풍농을 기원하는 의미이며, 실타래는 가족의 수명장수를 비는 것이다. 현납속(縣納俗)은 [오색천](/topic/오색천)이나 비단조각, 길지 따위를 서낭목이나 돌무더기에 걸어 두는 풍습을 일컫는다. 이는 서낭신에게 바치는 대표적인 공헌물이다. 서낭당에 [쇠말](/topic/쇠말)[鐵馬]이나 사기마․옹기마 등이 안치된 것은 서낭신의 신격과 긴밀한 관련이 있다. 즉 서낭신의 직성이 말이므로 그 신승물(神乘物)로서 철마 따위를 바치는 것이다. 이처럼 서낭신을 위한 공헌물로 쇠말 등을 바치는 사례는 강원도지역에 집중적으로 분포하고 있다. 충남 일부 마을에서도 말이 안치된 사례가 종종 목격된다. 결국 서낭당에 바치는 폐백은 서낭신을 잘 위함으로써 마을의 안녕과 가정에서 소망하는 바를 이룰 수 있다는 믿음을 전제하고 있다. 나아가 평소 서낭당을 왕래하는 길손들에게 여행의 안전을 보장하는 상징물이 된다. 서낭당에 수반되는 금기와 속신은 서낭제의 또 다른 모습이다. 이를테면 예전에 신부를 태운 가마가 서낭당을 지날 때는 반드시 간단한 고사를 지내거나 동전을 바치는 풍습이 있었다. 이를 지키지 않으면 동티가 나서 가마가 뒤집어지거나 혼례를 치를 신부가 해를 당할 수도 있다. 또한 상여와 같이 부정한 대상은 서낭당 앞을 지나지 못하도록 한다. 역시 이를 무시하면 마을에 궂은일이 발생하거나 상여를 멘 담여꾼들이 주당살을 맞아 시름시름 앓아 눕는다고 한다. 이뿐만 아니라 과거에는 말을 타고 가는 벼슬아치도 서낭당 앞을 지날 때 말에서 내려 길을 갈 정도로 서낭신에 대한 믿음은 민간신앙의 기저에 광범위하게 녹아 있다. 충남 홍성군 구항면 내현리에는 마을 북쪽에 서낭당이 있다. 예전에는 서낭당을 매우 경외시하여 상여가 지나갈 수 없음은 물론 혼인을 하는 새색시와 신랑은 지름길인 서낭고개를 피해 먼 길로 돌아갔다. 또 아이가 서낭고개를 넘으면 동티가 나서 앓아 눕는다고 하여 가능한 한 접근하기를 꺼렸다. 예산군 광시면에는 마살티란 고개가 있다. 이곳의 서낭은 매우 엄해서 옛날에 그 앞을 지나가려면 저절로 말이 멈추었다고 한다. 이 때문에 아[무리](/topic/무리) 고관대작이 탄 말이라 하더라도 발걸음이 떨어지지 않아 말에서 내려서 걸어서 재를 넘어 갔다. 그런데 임진왜란 무렵에 고향으로 돌아오던 박홍이란 [장군](/topic/장군)이 그 사실을 모르고 마살티를 지날 때 갑자기 말이 걸음을 멈추었다. 장군이 아무리 채찍질을 해도 말은 꿈쩍도 하지 않다가 그 자리에 주저앉았다. 화가 잔뜩 치밀어 오른 장군은 주인의 명령을 따르지 않은 말의 두 다리를 찢어서 죽였다. 또 홧김에 서낭당 돌무더기를 파헤쳤다. 그러자 파헤쳐진 돌무더기에서 하얀 쥐 한 마리가 나오더니 어디론가 사라졌다. 그 뒤로 서낭당은 없어지고 후세 사람들은 말이 살 처분된 고개라 하여 마살티라고 부르게 되었다고 한다. 이 전설은 지난날 서낭당에 대한 민간의 금기가 얼마나 엄격했는지를 잘 말해준다. 여기에 등장하는 박홍(1534~1593) 장군은 임진왜란 때 경상좌도 수군절도사를 지낸 실존인물이지만 이 이야기는 사실에 [기초](/topic/기초)한 것이 아니라 무장의 위세를 빌려 서낭신의 영검을 은연중에 강조하기 위해 유포된 전설일 뿐이다. 박홍 장군이 마살티와 인접한 마을에서 출생한 장수인 만큼 마살티에 얽힌 전설이 인구(人口)에 회자되면서 서낭당에 대한 외경심을 더욱 증폭시켜 주었을 것이다. 이처럼 지역마다 서낭당에 대한 속신과 금기는 다양하다. 비슷한 예로 “서낭당을 지나는 사람은 돌멩이 세 개를 얹어 놓고 절을 해야 아무런 탈이 없다.”라든가 “서낭당 돌무더기에 돌을 던져서 꼭대기에 올라앉으면 소원을 이룰 수 있다.”는 등의 속신은 전국 어디서나 볼 수 있는 주술적인 의례이다. 이뿐만 아니라 서낭당을 지나면서 침을 세 번 뱉고 가는 속신도 마찬가지이다. 이에 대해 조선시대 후기의 학자 이규경은 다음과 같이 설명하고 있다. 우리나라 도처의 고갯[마루](/topic/마루)에는 서낭당[仙王堂]이 있다. (중략) [사당](/topic/사당)은 집을 지어 만들기도 하고 잔돌을 쌓기도 한다. 수풀의 고목 아래에 돌무더기를 만들어 사당으로 삼기도 한다. 행인은 반드시 이곳에 절을 하고 침을 뱉은 뒤 지나간다. 간혹 실을 걸어 놓기도 하고 종이를 군데군데 걸기도 한다. 이 기록에는 서낭당의 형태와 서낭신에 대한 습속이 잘 묘사되어 있다. 그런데 민간전설에 따르면 서낭당에 침을 뱉는 습속은 강태공의 처 마씨의 불쌍한 죽음을 위로하려는 행위로 구전된다. 이에 따르면 주나라의 강태공이 곤궁한 시절에 도를 닦느라 집안을 돌보지 않으매 그의 처 마씨가 집을 나간다. 세월은 흘러 고을의 수령으로 입신한 강태공이 처를 만나게 되었는데 마씨가 다시 맺어지기를 청한다. 그러자 강태공은 물 한 사발을 땅에 엎지르면서 그릇에 담으면 허락하겠노라고 면박을 준다. 이에 마씨는 물은 없고 마음은 급하여 여러 사람의 침을 구하러 다니다가 뜻을 이루지 못한 채 비탄에 잠겨 죽었다. 사람들이 여인의 죽음을 가엾게 여겨 시신을 돌로 덮어 무덤을 만들어 주니 서낭당이 되었다. 또 사발을 채우지 못하고 죽은 마씨의 혼을 달래기 위해 무덤 곁을 지나는 행인들이 침을 세 번씩 뱉게 되었다는 게 그 요지이다. 서낭당의 유래담으로도 널리 알려진 이 전설은 후대에 형성된 견강부회(牽强附會)에 지나지 않는다. 그럼에도 불구하고 유사한 전설이 민간에 널리 퍼지면서 서낭당에 침을 뱉는 행위를 확산시키는 요인이 되었을 것이다. ‘소량진 전설’과 ‘등금장수(소금장수) 전설’ 역시 이와 연계된 대표적인 구전설화이다. 소량진 전설은 성조본가(成造本歌)에 나오는 설화이다. 황우량이 천상(天上)의 공사로 출타한 사이 간악한 소량진이 그의 처를 범하려다가 실패한다. 그러자 소량진은 처를 가두고 갖은 고초를 다 준다. 마침 황우량이 돌아와 처를 되찾고 소량진을 길가의 서낭신으로 만들어서 오가는 행인들의 더러운 침을 받게 했다는 것이다. 등금장수 전설은 옛날에 소금을 팔아 겨우 연명하던 소금장수가 딸을 데리고 이 마을 저 마을을 전전하다가 몸이 곤해 쉬면서 딸과 죽은 곳이 서낭당이라는 이야기이다. 그리하여 불쌍하게 죽은 이들을 위해 대나무에 [백지](/topic/백지)와 비단 등을 걸어 주었고, 등금장수 딸을 위로하기 위하여 추운 사람에게 이불을 덮어 주는 격으로 무덤에 돌을 얹어 주고 귀신이 붙지 못하도록 침을 세 번 뱉게 되었다고 한다. | 참고문헌 | 누석단․신수․당집신앙 연구 (조지훈, 문리대논총, 고려대학교, 1963) 한국민간신앙연구 (김태곤, 집문당, 1983) [서낭당](/topic/서낭당) (이종철․박호원, 대원사, 1994) 성황당과 성황제 (한국종교사연구회, 민속원, 1998) 금산의 탑신앙 (강성복, 금산문화원, 1999) 한국의 가정신앙-경기도 (국립문화재연구소, 2005) 한국의 가정신앙-강원도 (국립문화재연구소, 2006) 한국의 가정신앙-충남 (국립문화재연구소, 2006) 제천시 [화전](/topic/화전)촌 동제의 전승양상과 특징 (강성복, 충북학 9, 충북학연구소, 2007) 五洲衍文長箋散稿, 강원도 영동 남부지역 고을 및 [마을](/topic/마을)신앙 (김도현, 2008) 예산 동서․상중리-하 (충남대학교 마을연구단, 민속원, 2009) 한국의 탑신앙에 관한 연구 (강성복, 마을신앙, 민속원, 2009) 한국민속신앙[사전](/topic/사전)-마을신앙 (국립민속박물관, 2010) 상여소리와 쑥불동화의 고장 봉현리 (강성복, 공주시, 2011) | 역사 | 서낭은 지역에 따라 다양한 명칭으로 불린다. 중부지방에서는 대체로 서낭이란 명칭이 보편적으로 사용되고 있다. 그러나 강원도를 위시하여 인접한 경북․충북 산간지역에서는 ‘서낭’과 ‘성황’이 혼효되어 있다. 특히 이들 지역에서 나타나는 서낭제[성황제]의 [축문](/topic/축문), 당집에 [봉안](/topic/봉안)된 [위패](/topic/위패), 옛 문헌에는 성황(城隍)․선왕(仙王) 등으로 기록되어 있다. 이 밖에 천왕당, 국시당, 국사서낭, 서낭산신, 골매기성황(서황), 서낭탑 등의 명칭도 산견되고 있다. 그러나 이는 서낭의 고유한 명칭이라기보다 서낭신앙이 산신, 국사신, 골매기, 탑 등과 습합되면서 파생된 이름으로 볼 수 있다. 서낭이란 어원은 분명치 않다. 다만 ‘서낭’은 우리나라 고유의 명칭이고, ‘성황’은 중국에서 전래된 이름으로 풀이하는 것이 통설이다. 또한 서낭신앙의 기원에 대해서는 그동안 돌무더기의 형태와 명칭에 주목하여 고대인들의 원시경계표에서 발생했다는 설을 비롯해 [석전](/topic/석전)(石戰)설, 몽골의 오보 전래설, 중국 성황의 유입설, 강태공의 처 마씨(馬氏)를 위해 만든 돌무덤이 [서낭당](/topic/서낭당)이 되었다는 민간설 등 다양한 견해가 제기되어 왔다. 그러나 이렇다 할 정설은 없는 형편이다. 한편 서낭당과 유사한 돌무더기신앙은 비단 우리나라뿐만 아니라 이미 기원전부터 내려오는 보편적인 원시신앙의 하나이다. 따라서 신목과 돌무더기를 기본으로 하는 서낭당은 고대의 수목숭배 및 누석신앙(累石信仰)과 그 기원을 함께하는 것으로 보인다. 다만 오늘날 각 지역에서 전승되는 서낭제는 조선시대 후기 민간신앙의 전통을 계승한 산물로 이해된다. 서낭당은 일제강점기와 광복 이후 근대화 과정을 거치면서 급속히 소멸의 과정을 겪어 왔다. 특히 새로운 길을 내고 좁은 도로를 확장하면서 무수한 서낭당 돌무더기는 헐리고 신목은 베어졌다. 이로 인해 가정신앙 범주의 서낭제는 대부분 소멸되어 가는 추세에 있다. | 역사 | 서낭은 지역에 따라 다양한 명칭으로 불린다. 중부지방에서는 대체로 서낭이란 명칭이 보편적으로 사용되고 있다. 그러나 강원도를 위시하여 인접한 경북․충북 산간지역에서는 ‘서낭’과 ‘성황’이 혼효되어 있다. 특히 이들 지역에서 나타나는 서낭제[성황제]의 [축문](/topic/축문), 당집에 [봉안](/topic/봉안)된 [위패](/topic/위패), 옛 문헌에는 성황(城隍)․선왕(仙王) 등으로 기록되어 있다. 이 밖에 천왕당, 국시당, 국사서낭, 서낭산신, 골매기성황(서황), 서낭탑 등의 명칭도 산견되고 있다. 그러나 이는 서낭의 고유한 명칭이라기보다 서낭신앙이 산신, 국사신, 골매기, 탑 등과 습합되면서 파생된 이름으로 볼 수 있다. 서낭이란 어원은 분명치 않다. 다만 ‘서낭’은 우리나라 고유의 명칭이고, ‘성황’은 중국에서 전래된 이름으로 풀이하는 것이 통설이다. 또한 서낭신앙의 기원에 대해서는 그동안 돌무더기의 형태와 명칭에 주목하여 고대인들의 원시경계표에서 발생했다는 설을 비롯해 [석전](/topic/석전)(石戰)설, 몽골의 오보 전래설, 중국 성황의 유입설, 강태공의 처 마씨(馬氏)를 위해 만든 돌무덤이 [서낭당](/topic/서낭당)이 되었다는 민간설 등 다양한 견해가 제기되어 왔다. 그러나 이렇다 할 정설은 없는 형편이다. 한편 서낭당과 유사한 돌무더기신앙은 비단 우리나라뿐만 아니라 이미 기원전부터 내려오는 보편적인 원시신앙의 하나이다. 따라서 신목과 돌무더기를 기본으로 하는 서낭당은 고대의 수목숭배 및 누석신앙(累石信仰)과 그 기원을 함께하는 것으로 보인다. 다만 오늘날 각 지역에서 전승되는 서낭제는 조선시대 후기 민간신앙의 전통을 계승한 산물로 이해된다. 서낭당은 일제강점기와 광복 이후 근대화 과정을 거치면서 급속히 소멸의 과정을 겪어 왔다. 특히 새로운 길을 내고 좁은 도로를 확장하면서 무수한 서낭당 돌무더기는 헐리고 신목은 베어졌다. 이로 인해 가정신앙 범주의 서낭제는 대부분 소멸되어 가는 추세에 있다. | 형태 | [서낭당](/topic/서낭당)은 신목(神木)으로 치성을 받는 서낭나무와 잡석 형태의 돌무더기로 구성되는 게 일반적이다. 신목과 돌무더기의 결합은 충청남도를 위시한 중부지방에서 보편적으로 나타나는 서낭당 형태이다. 여기에서 돌무더기는 인위적으로 조성한 것이 아니라 행인들이 던져 놓은 돌이 쌓여 자연스레 형성된 것이다. 따라서 서낭당에 대한 제의 역시 동제로 치성을 받기보다 가정신앙의 형태를 띠는 경우가 많다. 이런 연유로 중부지방의 서낭당은 으레 [마을](/topic/마을)마다 몇 개의 서낭이 복수로 존재하였다. 한 예로 공주시 우성면 봉현리에는 지난날 마을 주변에 여덟 개의 서낭당이 있었다. 이른바 사룡동 서낭, 보신이골 서낭, 무재 서낭, 신하고개 서낭, 굴티고개 서낭, 멍덕고개 서낭, 짝바우 서낭, 묘재 서낭이다. 이들 서낭은 한결같이 해묵은 신목과 돌무더기가 짝을 이루고 있었다. 이로써 외부로 통하는 고개와 길목마다 빠짐없이 [서낭신](/topic/서낭신)을 좌정시켜 경계표로 삼은 셈이다. 서낭당의 형태와 서낭제는 전승지역에 따라 일정한 차이가 있다. 강원도 및 충북․경북 산간에서 동제로 전승되는 서낭제[성황제]가 좋은 예이다. 이들 지역에서는 서낭당의 형태도 신목과 더불어 당집형 제당(祭堂)이 등장하고 있다. 당의 내부에는 서낭신[城隍神]의 [위패](/topic/위패)나 초상 또는 [철마](/topic/철마) 따위가 [봉안](/topic/봉안)되기도 한다. 특히 강원도지역에서 나타나는 당집형 서낭당은 성황신위를 주벽으로 모시고 그 좌우에 여역지신(癘疫之神)과 토지지신(土地之神)의 위패를 함께 봉안한 곳이 적지 않다. 이뿐만 아니라 강원․충북 산간지역의 서낭은 중부지방과는 달리 자연촌 단위의 ‘마을 서낭당’으로 기능하고 있다. 예를 들어 1970년대 초까지 [화전](/topic/화전)촌이던 충북 제천시 청풍면 장선리에는 자연마을별로 다섯 개의 서낭당이 있었다. 마을에서는 음력 7월 초에 산신하강일(山神下降日)을 택하여 대동으로 산제를 지내지만, 서낭제는 정월 열나흗날 저녁에 자연마을 단위로 각 서낭당에서 베풀어진다. 또 그해 집안에 액운이 든 사람은 [정월대보름](/topic/정월대보름) 이전에 길일을 택하여 개별적으로 서낭제를 지낸다. 이와 같이 서낭당과 서낭제는 지역에 따라 뚜렷하게 구분되는 몇 [가지](/topic/가지) 특징을 보이지만, 서낭신앙의 흔적이 거의 포착되지 않는 곳도 있다. 당산제가 주류를 이루는 호남지역에서는 마을 차원은 물론 개별적으로 서낭제를 지내는 사례를 찾아보기 어렵다. 서낭당이 존재하는 마을도 드물 뿐만 아니라 서낭신의 관념 역시 희미하다. 그 대신 전라북도 무주, 진안, 장수, 남원, 순창과 전라남도 곡성 등지를 중심으로 서낭당과 차별되는 신앙 대상물로 [풍수](/topic/풍수)신앙과 밀접하게 관련된 탑(조탑)이 광범위하게 분포하고 있다. | 형태 | [서낭당](/topic/서낭당)은 신목(神木)으로 치성을 받는 서낭나무와 잡석 형태의 돌무더기로 구성되는 게 일반적이다. 신목과 돌무더기의 결합은 충청남도를 위시한 중부지방에서 보편적으로 나타나는 서낭당 형태이다. 여기에서 돌무더기는 인위적으로 조성한 것이 아니라 행인들이 던져 놓은 돌이 쌓여 자연스레 형성된 것이다. 따라서 서낭당에 대한 제의 역시 동제로 치성을 받기보다 가정신앙의 형태를 띠는 경우가 많다. 이런 연유로 중부지방의 서낭당은 으레 [마을](/topic/마을)마다 몇 개의 서낭이 복수로 존재하였다. 한 예로 공주시 우성면 봉현리에는 지난날 마을 주변에 여덟 개의 서낭당이 있었다. 이른바 사룡동 서낭, 보신이골 서낭, 무재 서낭, 신하고개 서낭, 굴티고개 서낭, 멍덕고개 서낭, 짝바우 서낭, 묘재 서낭이다. 이들 서낭은 한결같이 해묵은 신목과 돌무더기가 짝을 이루고 있었다. 이로써 외부로 통하는 고개와 길목마다 빠짐없이 [서낭신](/topic/서낭신)을 좌정시켜 경계표로 삼은 셈이다. 서낭당의 형태와 서낭제는 전승지역에 따라 일정한 차이가 있다. 강원도 및 충북․경북 산간에서 동제로 전승되는 서낭제[성황제]가 좋은 예이다. 이들 지역에서는 서낭당의 형태도 신목과 더불어 당집형 제당(祭堂)이 등장하고 있다. 당의 내부에는 서낭신[城隍神]의 [위패](/topic/위패)나 초상 또는 [철마](/topic/철마) 따위가 [봉안](/topic/봉안)되기도 한다. 특히 강원도지역에서 나타나는 당집형 서낭당은 성황신위를 주벽으로 모시고 그 좌우에 여역지신(癘疫之神)과 토지지신(土地之神)의 위패를 함께 봉안한 곳이 적지 않다. 이뿐만 아니라 강원․충북 산간지역의 서낭은 중부지방과는 달리 자연촌 단위의 ‘마을 서낭당’으로 기능하고 있다. 예를 들어 1970년대 초까지 [화전](/topic/화전)촌이던 충북 제천시 청풍면 장선리에는 자연마을별로 다섯 개의 서낭당이 있었다. 마을에서는 음력 7월 초에 산신하강일(山神下降日)을 택하여 대동으로 산제를 지내지만, 서낭제는 정월 열나흗날 저녁에 자연마을 단위로 각 서낭당에서 베풀어진다. 또 그해 집안에 액운이 든 사람은 [정월대보름](/topic/정월대보름) 이전에 길일을 택하여 개별적으로 서낭제를 지낸다. 이와 같이 서낭당과 서낭제는 지역에 따라 뚜렷하게 구분되는 몇 [가지](/topic/가지) 특징을 보이지만, 서낭신앙의 흔적이 거의 포착되지 않는 곳도 있다. 당산제가 주류를 이루는 호남지역에서는 마을 차원은 물론 개별적으로 서낭제를 지내는 사례를 찾아보기 어렵다. 서낭당이 존재하는 마을도 드물 뿐만 아니라 서낭신의 관념 역시 희미하다. 그 대신 전라북도 무주, 진안, 장수, 남원, 순창과 전라남도 곡성 등지를 중심으로 서낭당과 차별되는 신앙 대상물로 [풍수](/topic/풍수)신앙과 밀접하게 관련된 탑(조탑)이 광범위하게 분포하고 있다. | Seonangje is a ritual collectively organized by villagers to worship [Seonang](/topic/VillageGuardianDeity), the village guardian deity, to pray for security, good fortune and good harvest for the coming year and to keep away bad fortunes. [[Seonangdang](/topic/ShrineforVillageGuardianDeity)](/topic/Seonangdang) is the shrine for village guardian deity and takes the form of a stone stack altar; stone stacks and a tree; stone stacks with jangseung (village guardian post), sotdae (sacred pole); a shrine house (dangjip); or a house and a tree. Rituals that take place at these shrines can be categorized into seonanggosa, held privately; and seonangje, held as communal rituals. Seonang je usually takes place on Jeongwoldaeboreum (Great Full Moon) or during the first half of the first lunar month to wish for good fortunes for the New Year, but dates can vary by region, some held on [[Samjinnal](/topic/Double-threeDay)](/topic/Samjinnal), which falls on the third day of the third lunar month, or [[Dano](/topic/FestivaloftheFifthoftheFifthMonth)](/topic/Dano), which falls on the fifth day of the fifth lunar month, to pray for good growth; or on Junggu, on the ninth day of the ninth lunar month, or on the fifteenth day of the tenth lunar month, as a new offerings ritual following the harvest. Ritual officials are selected five to seven days prior to the ritual in a village meeting, and the ritual wine is brewed three to five days prior to the ritual. During this time the ritual officials clean their homes, the shrine, and the well that will provide the water for cooking the sacrificial food, then protect the sites from impurities by hanging a taboo rope (geumjul) and sprinkling red clay (hwangto). On the night of the ritual, the officials perform their ablutions (mogyokjaegye) and change into clean clothes, then set out for the shrine carrying the sacrificial food on a wooden frame carried on their backs. Upon arrival at the shrine, they hang a taboo rope (geumjul) before entering and set up the sacrificial foods. The ritual follows the procedures of Confucian rites and women are prohibited from taking part. Seonangje, in short, is a ritual held in a sacred place and time, to pray for security, a good harvest and a big catch for the village, as well as the welfare of individual homes, its procedures mystical and half- Confucian, and officiated by males without impurities associated with the date of the ritual. The last part of the ritual is soji, or the burning of sacred text, a procedure for confirming whether the gods have taken the sacrifice, and for telling the fortunes of the community and individual households for the coming year. | 村民为祈祷新年里村庄平安,五谷丰登,渔业兴旺,禳除灾祸而举办的“[守郎](/topic/守郎)神”(音)祭仪。 “守郎神堂”有几种形式:石堆,石堆和树,石堆和[长栍](/topic/长栍)及[索苏竿](/topic/索苏竿)(音),神堂,神堂和树。在守郎神堂举行的祭祀分为两种,“守郎神堂[告祀](/topic/告祀)”和“守郎祭”,前者由私人置办,后者由村民共同操办。 守护神祭仪大多在正月十五或正月上旬进行,但不同地方日期会有不同,有些村庄在[端午](/topic/端午),[重阳节](/topic/重阳节)(阴历九月九日),十月十五日举行。正月举行的守郎祭意在祈求新年吉祥;阴历三月三日和端午举行的守郎祭旨在祈求农作物茁壮生长;而重阳节和十月十五日举行的守郎祭可被看成是丰收[荐新](/topic/荐新)祭仪。村民在祭仪前五至七天开会选[祭官](/topic/祭官),祭仪前三至五天酿造献酒。祭官们在此期间把自己的家,守郎神堂,将为烹制祭祀用品提供用水的井清扫干净,将反搓[禁绳](/topic/禁绳)拉上,撒三四处[黄土](/topic/黄土),阻挡[不净](/topic/不净)物的进入。祭仪当天晚上,祭官们沐浴斋戒,换上干净的衣服后,背祭祀用品去守郎神堂。抵达后,先挂好禁绳,再进去陈设祭祀用品。祭仪一般采用儒家形式,女人严禁参加。 守郎祭是在神圣的时间和空间举行的请求守郎神新的一年保护村庄,保佑农业渔业兴旺及家家户户平安的祭仪,因此由没有不净的男人主持,可谓是半儒家式的秘密祭仪。祭仪最后[烧纸](/topic/烧纸),占卜神是否歆享,新的一年里整个村庄的运气及各家各户吉凶祸福。 | Seonangje es un ritual organizado por todos los aldeanos de manera colectiva para venerar a la deidad tutelar del pueblo, “[Seonang](/topic/Deidadguardianadelatierrayelpueblo)”, se reza por tener la seguridad, buena suerte y abundantes cosechas el año entrante y ahuyentar la mala suerte. El seonangdang se refiere al santuario de la deidad tutelar del pueblo y tiene las formas de montículos de piedra, un montículo de piedra y un árbol, un montículo de piedra con un poste guarda de aldea, conocido como “jangseung” y un palo sagrado llamado “sotdae”, una casa de santuario llamada dangjip o una casa y un árbol. Los rituales que se practican en esos santuarios pueden ser categorizados en 2 grupos de seonanggosa: un grupo es de rituales privados y otro es de rituales comunitarios. El seonang je se realiza de distintas maneras según las regiones. En la mayoría de veces, el ritual tiene lugar en el 15 o un día de los primeros días de enero del calendario lunar, aun así, el seonanje puede llevarse a cabo el 5 de mayo, el 9 de septiembre o el 15 de octubre del calendario lunar. El ritual que se celebra durante la primera mitad del primer mes es para pedir por atraer la buena suerte para el año que viene, pero las fechas pueden variar según las regiones. Algunos rituales se efectúan en el día de samjinnal (el 3 de enero del calendario lunar) o el día de [[Dano](/topic/festividaddelquintodíadelquintomeslunar)](/topic/Dano) (el 5 de mayo del calendario lunar) para pedir por tener suerte en la siembra y el cultivo, y otros rituales se llevan a cabo en el día de junggu (el 9 de septiembre del calendario lunar) o en el 15 de octubre del calendario lunar como un ritual del dios celeste, [[Cheonsin](/topic/RitualdeNuevasOfrendas)](/topic/Cheonsin) para agradecer por la buena cosecha. Los oficiantes del ritual se seleccionan cinco o siete días antes del ritual en una reunión comunal y el licor del ritual se elabora tres o cinco días antes de la realización del ritual. Durante ese período, los oficiantes del ritual limpian su casa, el santuario y el pozo que suministra el agua para preparar la comida sacrificial, y luego protegen estos sitios de las impurezas con un geumjul extendido y el hwangto salpicado. En la noche del día en que se practica el ritual, los oficiantes realizan sus abluciones y cambian la ropa por otra limpia. Y luego, llevan la comida sacrificial en un portaequipaje de madera, cargado sobre su espalda al santuario. Al llegar al santuario, ellos entran en el interior del santuario pasando por el geumjul y ofrendan la comida sobre la mesa del ritual. Los procedimientos del seonang je siguen la tradición confuciana y para las mujeres, participar en el ritual está prohibido. El seonang je puede verse como un ritual efectuado en un sitio sagrado y en el día auspicioso para rezar por la seguridad, buena cosecha, abundante pesca para los aldeanos tanto como el bienestar para hogares individuales, por esta razón, el ritual se celebra de modo místico y medio confuciano con la participación exclusiva de los hombres. La última fase del ritual que se llama soji, acto de quema del texto sagrado es un procedimiento para confirmar si los dioses han estado satisfechos. Otro propósito del ritual es pronosticar la suerte que se tendrá en el año entrante, tanto para la comunidad como para cada hogar individual. |

|---|

| 집문당 | 한국무속연구 | 김태곤 | 1981 | 도서출판 民俗苑 | 한국의 굿 | 하효길 외 | 2002 | 국립문화재연구소 | 인간과 신령을 잇는 상징, 무구-충청도 | 2005 | 국립문화재연구소 | 인간과 신령을 잇는 상징, 무구-서울시·경기도·강원도 | 2005 | 국립문화재연구소 | 인간과 신령을 잇는 상징, 무구-전라남도·전라북도·제주도 | 2008 |

|---|

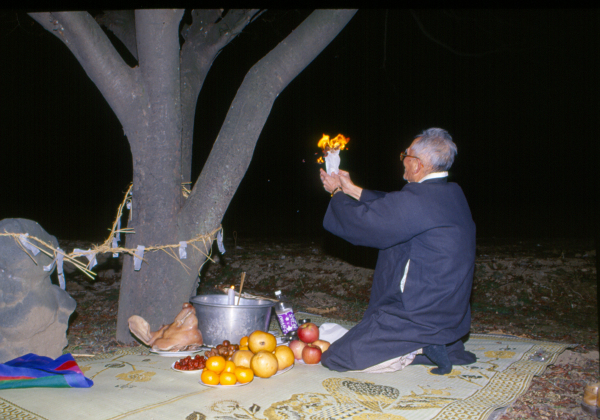

| 서낭제 |  21819 서낭제 |

|---|---|

| 삽시도 서낭의 현납속 |  13528 삽시도 서낭의 현납속 |

| 서낭나무에 바친 폐백 |  13527 서낭나무에 바친 폐백 |

| 바깥아감 돌서낭 서낭제 |  13526 바깥아감 돌서낭 서낭제 |

| 서왕당 |  17969 서왕당 |

| 서왕제(제물진설도) |  17968 서왕제(제물진설도) |

| 서왕제(제물진설도) |  17967 서왕제(제물진설도) |

| 서왕제(제물진설도) |  17966 서왕제(제물진설도) |

| 서낭제 |  21819 서낭제 |

| 삽시도 서낭의 현납속 |  13528 삽시도 서낭의 현납속 |

| 서낭나무에 바친 폐백 |  13527 서낭나무에 바친 폐백 |

| 바깥아감 돌서낭 서낭제 |  13526 바깥아감 돌서낭 서낭제 |

| 서왕당 |  17969 서왕당 |

| 서왕제(제물진설도) |  17968 서왕제(제물진설도) |

| 서왕제(제물진설도) |  17967 서왕제(제물진설도) |

| 서왕제(제물진설도) |  17966 서왕제(제물진설도) |

| 한국민속신앙사전 | 새터마을 서낭고사 축문 | |

|---|---|---|

| 한국민속신앙사전 | 새터마을 서낭고사 소지올리는 소리 | |

| 한국민속신앙사전 | 한계리 서낭고사 축문 2 | |

| 한국민속신앙사전 | 한계리 서낭고사 축문 1 | |

| 한국민속신앙사전 | 한계리 서낭고사 소지올리는 소리 | |

| 한국민속신앙사전 | 심마골 제집사의 축원 | |

| 한국민속신앙사전 | 심마골 제집사 서낭고사 소리 | |

| 한국민속신앙사전 | 심마골 서낭고사 축문 | |

| 한국민속신앙사전 | 심마골 서낭고사 소지 올리는 소리 | |

| 한국민속신앙사전 | 새터마을 서낭고사 축문 | |

| 한국민속신앙사전 | 새터마을 서낭고사 소지올리는 소리 | |

| 한국민속신앙사전 | 한계리 서낭고사 축문 2 | |

| 한국민속신앙사전 | 한계리 서낭고사 축문 1 | |

| 한국민속신앙사전 | 한계리 서낭고사 소지올리는 소리 | |

| 한국민속신앙사전 | 심마골 제집사의 축원 | |

| 한국민속신앙사전 | 심마골 제집사 서낭고사 소리 | |

| 한국민속신앙사전 | 심마골 서낭고사 축문 | |

| 한국민속신앙사전 | 심마골 서낭고사 소지 올리는 소리 |

0 Comments