한국무속신앙사전

[마을](/topic/마을) 어귀나 고갯말, 산허리 등에 [자리](/topic/자리) 잡고 있으면서 신앙의 대상이 되는 돌무더기. 돌무더기는 종종 수목과 함께 서낭당의 한 형태를 이루지만 이러한 서낭당 형태는 점차 사라져 남아 있는 경우가 드물다. 이보다는 오래된 나무에 당집이 결부되어 있거나 당집 단독으로 서낭당을 삼아 이것을 마을공동체 신앙의 수호신으로 섬기는 사례가 흔하다.

그런데 돌무더기로서의 서낭당과 마을 제당으로서의 서낭당을 신앙양상에서는 차이가 있는 것으로 본다. 즉 전자는 서낭당이 주로 개인적인 기원(祈願)과 관련된 신앙이라면 후자인 당집 형태의 서낭당은 마을공동체 신앙과 연관된 것으로 보는 것이다. 서낭당은 마을의 수호신을 섬기는 마을 제당이라는 점에서 마을신앙에 포함되는 반면에 때로는 무당이나 주부들의 기도처이기도 하여 무속신앙과 가정신앙에 포함될 수도 있다.

그런데 돌무더기로서의 서낭당과 마을 제당으로서의 서낭당을 신앙양상에서는 차이가 있는 것으로 본다. 즉 전자는 서낭당이 주로 개인적인 기원(祈願)과 관련된 신앙이라면 후자인 당집 형태의 서낭당은 마을공동체 신앙과 연관된 것으로 보는 것이다. 서낭당은 마을의 수호신을 섬기는 마을 제당이라는 점에서 마을신앙에 포함되는 반면에 때로는 무당이나 주부들의 기도처이기도 하여 무속신앙과 가정신앙에 포함될 수도 있다.

definition | [마을](/topic/마을) 어귀나 고갯말, 산허리 등에 [자리](/topic/자리) 잡고 있으면서 신앙의 대상이 되는 돌무더기. 돌무더기는 종종 수목과 함께 서낭당의 한 형태를 이루지만 이러한 서낭당 형태는 점차 사라져 남아 있는 경우가 드물다. 이보다는 오래된 나무에 당집이 결부되어 있거나 당집 단독으로 서낭당을 삼아 이것을 마을공동체 신앙의 수호신으로 섬기는 사례가 흔하다. 그런데 돌무더기로서의 서낭당과 마을 제당으로서의 서낭당을 신앙양상에서는 차이가 있는 것으로 본다. 즉 전자는 서낭당이 주로 개인적인 기원(祈願)과 관련된 신앙이라면 후자인 당집 형태의 서낭당은 마을공동체 신앙과 연관된 것으로 보는 것이다. 서낭당은 마을의 수호신을 섬기는 마을 제당이라는 점에서 마을신앙에 포함되는 반면에 때로는 무당이나 주부들의 기도처이기도 하여 무속신앙과 가정신앙에 포함될 수도 있다. |

|---|---|

mp3Cnt | 3 |

wkorname | 김명자 |

| 정의 | [마을](/topic/마을) 어귀나 고갯말, 산허리 등에 [자리](/topic/자리) 잡고 있으면서 신앙의 대상이 되는 돌무더기. 돌무더기는 종종 수목과 함께 서낭당의 한 형태를 이루지만 이러한 서낭당 형태는 점차 사라져 남아 있는 경우가 드물다. 이보다는 오래된 나무에 당집이 결부되어 있거나 당집 단독으로 서낭당을 삼아 이것을 마을공동체 신앙의 수호신으로 섬기는 사례가 흔하다. 그런데 돌무더기로서의 서낭당과 마을 제당으로서의 서낭당을 신앙양상에서는 차이가 있는 것으로 본다. 즉 전자는 서낭당이 주로 개인적인 기원(祈願)과 관련된 신앙이라면 후자인 당집 형태의 서낭당은 마을공동체 신앙과 연관된 것으로 보는 것이다. 서낭당은 마을의 수호신을 섬기는 마을 제당이라는 점에서 마을신앙에 포함되는 반면에 때로는 무당이나 주부들의 기도처이기도 하여 무속신앙과 가정신앙에 포함될 수도 있다. | 정의 | [마을](/topic/마을) 어귀나 고갯말, 산허리 등에 [자리](/topic/자리) 잡고 있으면서 신앙의 대상이 되는 돌무더기. 돌무더기는 종종 수목과 함께 서낭당의 한 형태를 이루지만 이러한 서낭당 형태는 점차 사라져 남아 있는 경우가 드물다. 이보다는 오래된 나무에 당집이 결부되어 있거나 당집 단독으로 서낭당을 삼아 이것을 마을공동체 신앙의 수호신으로 섬기는 사례가 흔하다. 그런데 돌무더기로서의 서낭당과 마을 제당으로서의 서낭당을 신앙양상에서는 차이가 있는 것으로 본다. 즉 전자는 서낭당이 주로 개인적인 기원(祈願)과 관련된 신앙이라면 후자인 당집 형태의 서낭당은 마을공동체 신앙과 연관된 것으로 보는 것이다. 서낭당은 마을의 수호신을 섬기는 마을 제당이라는 점에서 마을신앙에 포함되는 반면에 때로는 무당이나 주부들의 기도처이기도 하여 무속신앙과 가정신앙에 포함될 수도 있다. | 어원 | 서낭당의 명칭은 지방에 따라 일정치 않다. 중부지방에서는 서낭당·선왕당·경북 영천 등지에서는 천왕당이라고 부른다. 또 영덕·포항 등지에서는 골매기당을 ‘골매기서황’ 또는 ‘서황’이라고 부르기도 한다. 누석단(돌무더기)과 당나무 형태의 서낭당을 평안도 지방에서는 국수당, 함경도 지방에서는 국시당이라고 각각 부른다. 서낭의 어원에 대해서는 정확하게 알 수 없지만 어원을 산왕(山王), 천왕(天王), 상왕(上王) 등에서 유래되었다는 설이 있다. 산왕설(山王說)은 서낭이 산신인 산왕에서 유래한다는 설이다. 곧 산왕에서 음운변화 현상에 의해 점차 서낭이 되었다는 것이다. 상왕 역시 이와 맥락을 함께한다. 이 설은 서낭의 어원을 밝히면서 [서낭신](/topic/서낭신)앙이 산신신앙과 관련된 것임을 의미하는 것이다. 또한 서낭당을 천왕당이라고 하는데 산신신앙이 천신신앙에서 연유한 관계로 산신신앙과 계통이같은 서낭당을 천왕당이라고 부르게 된 것으로 보았다. 이 밖에 중국의 성황신앙과 한국의 서낭신앙은 다르지만 발음의 유사성으로 인해 식자층에서 서낭을 한자어인 성황(城隍), 민간에서 서낭으로 쓰게 되고 오늘날 이들 신앙이 혼재하여 서낭신앙과 성황신앙의 의미가 같게 되었다고 한다. 성황 문제는 서낭을 한자로 표기할 때 중국의 성황을 차용한 것으로 보여 성황은 식자층에 의한 한자 표기에 더큰 비중이 있고, 재래의 서낭신앙 내용에 변화가 있는 것은 아니라고 생각한다. 조선시대 각 고을에서 관 주도로 이루어진 성황신앙에는 중국의 성황 요소가 가미되었을 가능성도 있다. | 어원 | 서낭당의 명칭은 지방에 따라 일정치 않다. 중부지방에서는 서낭당·선왕당·경북 영천 등지에서는 천왕당이라고 부른다. 또 영덕·포항 등지에서는 골매기당을 ‘골매기서황’ 또는 ‘서황’이라고 부르기도 한다. 누석단(돌무더기)과 당나무 형태의 서낭당을 평안도 지방에서는 국수당, 함경도 지방에서는 국시당이라고 각각 부른다. 서낭의 어원에 대해서는 정확하게 알 수 없지만 어원을 산왕(山王), 천왕(天王), 상왕(上王) 등에서 유래되었다는 설이 있다. 산왕설(山王說)은 서낭이 산신인 산왕에서 유래한다는 설이다. 곧 산왕에서 음운변화 현상에 의해 점차 서낭이 되었다는 것이다. 상왕 역시 이와 맥락을 함께한다. 이 설은 서낭의 어원을 밝히면서 [서낭신](/topic/서낭신)앙이 산신신앙과 관련된 것임을 의미하는 것이다. 또한 서낭당을 천왕당이라고 하는데 산신신앙이 천신신앙에서 연유한 관계로 산신신앙과 계통이같은 서낭당을 천왕당이라고 부르게 된 것으로 보았다. 이 밖에 중국의 성황신앙과 한국의 서낭신앙은 다르지만 발음의 유사성으로 인해 식자층에서 서낭을 한자어인 성황(城隍), 민간에서 서낭으로 쓰게 되고 오늘날 이들 신앙이 혼재하여 서낭신앙과 성황신앙의 의미가 같게 되었다고 한다. 성황 문제는 서낭을 한자로 표기할 때 중국의 성황을 차용한 것으로 보여 성황은 식자층에 의한 한자 표기에 더큰 비중이 있고, 재래의 서낭신앙 내용에 변화가 있는 것은 아니라고 생각한다. 조선시대 각 고을에서 관 주도로 이루어진 성황신앙에는 중국의 성황 요소가 가미되었을 가능성도 있다. | [[Seonang](/topic/Deidadguardianadelatierrayelpueblo)](/topic/Seonang)dang es el término que hace referencia a un santuario de la deidad guardiana del pueblo, localizado en la entada de pueblos, en la ladera o el pie de una montaña, en forma de montículos de piedra, en algunos casos, montículos con un árbol, o en forma de templo chamánico. En algunas regiones, el seonangdang se llama también cheonwangdang. Los santuarios que tienen la forma de un montículo de piedra o un árbol protector del pueblo llamado dangmok se denominan guksudang o guksidang. Hoy en día, quedan pocos así conservados, la mayoría de los santuarios toman la forma de una casa pequeña o cabaña, a veces junto a un árbol viejo, sirviendo como la deidad guardiana en la creencia comunal. El templo chamánico llamado dangjip tiene un altar con una tablilla colocada en la puerta central en su interior. La tablilla contiene una inscripción en caracteres chinos “城隍之神位” que significa “tablilla para la deidad Seonghwang”. Mientras el montículo de piedra del seonangdang se relaciona estrechamente con las plegarias privadas y los rituales, el santuario se percibe como un sitio para el culto comunal. En otras palabras, el seonangdang sirve como un lugar no solo para la adoración a nivel comunal, sino para el culto chamánico a los dioses domésticos. | 位于村庄入口,山坡或山腰等处,被作为信仰对象的石堆,石堆与木头或神堂。 根据地区的不同,[守郎](/topic/守郎)堂(音)又被称作天王堂。累石坛( 石堆) 与堂木形态的守郎堂又被称为国首堂和国希堂。 石堆通常与树木共同构成守郎堂的形态,但这种守郎堂形态逐渐消失,留存不多。与此相比,较为常见的情况是将古树当作神堂,或将神堂单独作为守郎堂,并将其作为村庄共同体信仰的守护神进行供奉。 作为神堂的守郎堂内部有祭坛,祭坛中央供奉有神位。神位则为用毛笔将“城隍之神位”几个字写在木板上的形态。 若将石堆形态的守郎堂视为与个人祈愿信仰相关,那么作为神堂形态村庄祭堂的守郎堂则可看作是与村庄共同体信仰相关。作为供奉村庄守护神的村庄祭堂,守郎堂属于村庄信仰,但有时亦为巫师和主妇的祈祷之地,因此又属于巫俗信仰与家庭信仰。 | [[Seonang](/topic/Deidadguardianadelatierrayelpueblo)](/topic/Seonang)dang es el término que hace referencia a un santuario de la deidad guardiana del pueblo, localizado en la entada de pueblos, en la ladera o el pie de una montaña, en forma de montículos de piedra, en algunos casos, montículos con un árbol, o en forma de templo chamánico. En algunas regiones, el seonangdang se llama también cheonwangdang. Los santuarios que tienen la forma de un montículo de piedra o un árbol protector del pueblo llamado dangmok se denominan guksudang o guksidang. Hoy en día, quedan pocos así conservados, la mayoría de los santuarios toman la forma de una casa pequeña o cabaña, a veces junto a un árbol viejo, sirviendo como la deidad guardiana en la creencia comunal. El templo chamánico llamado dangjip tiene un altar con una tablilla colocada en la puerta central en su interior. La tablilla contiene una inscripción en caracteres chinos “城隍之神位” que significa “tablilla para la deidad Seonghwang”. Mientras el montículo de piedra del seonangdang se relaciona estrechamente con las plegarias privadas y los rituales, el santuario se percibe como un sitio para el culto comunal. En otras palabras, el seonangdang sirve como un lugar no solo para la adoración a nivel comunal, sino para el culto chamánico a los dioses domésticos. | 位于村庄入口,山坡或山腰等处,被作为信仰对象的石堆,石堆与木头或神堂。 根据地区的不同,[守郎](/topic/守郎)堂(音)又被称作天王堂。累石坛( 石堆) 与堂木形态的守郎堂又被称为国首堂和国希堂。 石堆通常与树木共同构成守郎堂的形态,但这种守郎堂形态逐渐消失,留存不多。与此相比,较为常见的情况是将古树当作神堂,或将神堂单独作为守郎堂,并将其作为村庄共同体信仰的守护神进行供奉。 作为神堂的守郎堂内部有祭坛,祭坛中央供奉有神位。神位则为用毛笔将“城隍之神位”几个字写在木板上的形态。 若将石堆形态的守郎堂视为与个人祈愿信仰相关,那么作为神堂形态村庄祭堂的守郎堂则可看作是与村庄共同体信仰相关。作为供奉村庄守护神的村庄祭堂,守郎堂属于村庄信仰,但有时亦为巫师和主妇的祈祷之地,因此又属于巫俗信仰与家庭信仰。 | 역사 | 서낭신앙의 기원에 대해서는 특히 외형적 특색을 보이는 돌무더기 형태와 명칭에서 크게 두 [가지](/topic/가지)로 생각되어 왔다. 곧 우리나라에서 발생한 것이라고 보는 자생설과 몽골이나중국에서 전파되어 온 것으로 보는 전래설이다. 서낭신앙 자생설은 서낭신앙이 우리 고유의 민속에서 발생했다고 보는 관점이다. 이러한 관점은 돌무더기 서낭이 우리나라 고대인들의 원시적 경계 표지의 필요성에서 나온 것으로 본다. 또 이 경계표 돌무더기에서 차츰 경계신(境界神)의 처소, 제단 개념이 형성되어 경계신의 신체(神體)로 인식되었다는 것이다. 이 밖에 서낭의 본질이 우리나라 고유의 산신신앙과 그에 선행한 천신신앙에 있는 것으로 간주하여 마찬가지로 고유 민속에서 서낭신앙의 기원을 찾고 있다. 아울러 서낭당이석전(石戰)에 대비하여 고갯[마루](/topic/마루) 등에 돌을 쌓아 놓은 것에서 전래된 것으로 보는 관점도 자생설로 간주될 수 있다. 이와 같은 자생설에 반해 서낭당이 외부에서 들어온 것이라고 보는 전래설은 크게 몽골의 ‘오보 전래설’과 중국의 ‘성황 영향설’로 나뉜다. 오보는 흙이나 돌을 원뿔형으로 쌓아 올리고 그 상부에 버드나무가지 한 묶음을 꽂아 두거나 목간을 세워 놓은 것을 말한다. 오보를 통과하는 사람은 반드시 하마(下馬)하여 이에 배례(拜禮)하고 지나가며이때 오보의 나뭇가지에 공물로 예백(禮帛)을 걸어 놓거나 돌을 던져 기원하기도 한다. 오보는 몽골뿐 아니라 시베리아를 비롯하여 중국의 동북부와 서북부에 이르는 유라시아 대륙 북부에 널리 분포한다. 여행의 안전을 빌기 위해 돌을 던진다거나 오보의 나뭇가지에 포백편(布帛片)이나 [오색천](/topic/오색천) 등을 거는 현납속(縣納俗), 돌무더기를 신의 거소로 인식하여 이를 신성시하고 매년 정기적인 제의를 하는 것 등은 서낭과 오보 신앙에서 양자 간의 밀접한 관계를 보여 주는 것이다. 오보는 한자로 악박(鄂博)이라 쓰며 몽골식 발음이 오워이다. 우리의 신앙은 원천적으로 천신을 모태로 하여 점차 분화한 것으로 본다면 서낭신앙은 몽골의 오보신앙이 전래되면서 [수수](/topic/수수)관계를 이룬 것으로 볼 수 있다. 그 전래 시기는 우리나라와 몽골이 문화적·정치적으로 관계가 깊던 고려 후기인 13세기 말에서 14세기 중반쯤으로 볼 수 있다. 중국 성황의 전래에서 서낭의 기원을 찾는 주장은 비교적 일찍부터 제시되었다. 조선 후기의 학자 이규경(李圭景, 1788~1856)은 그의 저서『 [오주연문장전산고](/topic/오주연문장전산고)(五洲衍文長箋散稿)』를 통해 “우리나라 도처의 고갯마루에는 선왕당(先王堂)이 있는데 이것은 성황이 잘못된 것”이라 하여 서낭을 성황이 잘못 발음된 것이라고 하였다. 그러나 이는 잘못된 해석이다. | 형태와 내용 | 서낭당에서는 개인적인 기원을 하거나 [마을](/topic/마을) 공동의 제의를 지내기도 한다. 김태곤은 서낭당의 형태를 신목에 잡석(雜石)을 쌓은 누석단이 복합되고 이 신목[가지](/topic/가지)에 [백지](/topic/백지)나 오색의 견포편(絹布片, 비단조각)이 걸려 있는 형태, 잡석만 쌓여 있는 누석단형태, 신목에 백지나 오색 견포편이 걸려 있는 형태, 신목과 당집이 복합된 형태, 입석 형태의 다섯 가지로 분류하였다. 그리고 서낭당의 독특한 형태적 특징으로 잡석을 쌓은누석단과 신목에 백지나 오색 견포편이 걸리는 현납속의 두 가지를 지적하였다. 그런데 돌무더기에 돌을 던지거나 나뭇가지에 천이나 비단조각 등을 걸어 놓는 현납속은 개인적인 기원을 할 때 나타난다. 돌이나 천, 비단조각 등은 본래 신에게 바치는 공헌물로서의 의미를 지닌다. 서낭당에 대한 현납속은 마을공동체 신앙의 대상이 되는 서낭당에서는 거의 나타나지 않는다. 이에 따라 현납속은 개인제와 연관된 것임을 나타낸다. 한편 공동제의 대상으로서 서낭당의 형태는 크게 단독형과 복합형으로 나눌 수 있다. 단독형은 다시 돌무더기형, 수목형, 당집형으로 나뉜다. 복합형은 돌무더[기와](/topic/기와) 수목, 당집과 수목, 당집과 솟대의 세 가지 형태로 나누어진다. 돌무더기는 서낭당의 고유한 형태라 할 수 있지만 잔존하는 예가 매우 드물다. 수목을 서낭당으로 보는 경우도 드문 편이지만 이는 결코 서낭당만의 고유 형태는 아니다. 지역에 따라 산신이나 기타 마을신으로 신앙하는 곳도 많기 때문이다. 그러나 수목 밑에 돌무더기가 쌓여 있는 형태는 서낭당 이외에 나타나지 않는다. 이에 따라 돌무더기와 수목이 복합된 경우는 서낭당의 고유한 형태라 할 수 있다. 우리 신앙이 원천적으로 천신을 모태로 점차 분화된 것으로 본다면 서낭 역시 천신신앙, 그리고 이어서 나타나는 산신신앙과 맥을 함께한다고 본다. 이에 따라 산신이 그렇듯이 [서낭신](/topic/서낭신) 역시 단순한 자연신이나 마을에 처음 들어온 [조상신](/topic/조상신), 역사와 관련된 인물신 등으로 인식하기도 한다. 그만큼 산신의 변용은 다양하다. | 역사 | 서낭신앙의 기원에 대해서는 특히 외형적 특색을 보이는 돌무더기 형태와 명칭에서 크게 두 [가지](/topic/가지)로 생각되어 왔다. 곧 우리나라에서 발생한 것이라고 보는 자생설과 몽골이나중국에서 전파되어 온 것으로 보는 전래설이다. 서낭신앙 자생설은 서낭신앙이 우리 고유의 민속에서 발생했다고 보는 관점이다. 이러한 관점은 돌무더기 서낭이 우리나라 고대인들의 원시적 경계 표지의 필요성에서 나온 것으로 본다. 또 이 경계표 돌무더기에서 차츰 경계신(境界神)의 처소, 제단 개념이 형성되어 경계신의 신체(神體)로 인식되었다는 것이다. 이 밖에 서낭의 본질이 우리나라 고유의 산신신앙과 그에 선행한 천신신앙에 있는 것으로 간주하여 마찬가지로 고유 민속에서 서낭신앙의 기원을 찾고 있다. 아울러 서낭당이석전(石戰)에 대비하여 고갯[마루](/topic/마루) 등에 돌을 쌓아 놓은 것에서 전래된 것으로 보는 관점도 자생설로 간주될 수 있다. 이와 같은 자생설에 반해 서낭당이 외부에서 들어온 것이라고 보는 전래설은 크게 몽골의 ‘오보 전래설’과 중국의 ‘성황 영향설’로 나뉜다. 오보는 흙이나 돌을 원뿔형으로 쌓아 올리고 그 상부에 버드나무가지 한 묶음을 꽂아 두거나 목간을 세워 놓은 것을 말한다. 오보를 통과하는 사람은 반드시 하마(下馬)하여 이에 배례(拜禮)하고 지나가며이때 오보의 나뭇가지에 공물로 예백(禮帛)을 걸어 놓거나 돌을 던져 기원하기도 한다. 오보는 몽골뿐 아니라 시베리아를 비롯하여 중국의 동북부와 서북부에 이르는 유라시아 대륙 북부에 널리 분포한다. 여행의 안전을 빌기 위해 돌을 던진다거나 오보의 나뭇가지에 포백편(布帛片)이나 [오색천](/topic/오색천) 등을 거는 현납속(縣納俗), 돌무더기를 신의 거소로 인식하여 이를 신성시하고 매년 정기적인 제의를 하는 것 등은 서낭과 오보 신앙에서 양자 간의 밀접한 관계를 보여 주는 것이다. 오보는 한자로 악박(鄂博)이라 쓰며 몽골식 발음이 오워이다. 우리의 신앙은 원천적으로 천신을 모태로 하여 점차 분화한 것으로 본다면 서낭신앙은 몽골의 오보신앙이 전래되면서 [수수](/topic/수수)관계를 이룬 것으로 볼 수 있다. 그 전래 시기는 우리나라와 몽골이 문화적·정치적으로 관계가 깊던 고려 후기인 13세기 말에서 14세기 중반쯤으로 볼 수 있다. 중국 성황의 전래에서 서낭의 기원을 찾는 주장은 비교적 일찍부터 제시되었다. 조선 후기의 학자 이규경(李圭景, 1788~1856)은 그의 저서『 [오주연문장전산고](/topic/오주연문장전산고)(五洲衍文長箋散稿)』를 통해 “우리나라 도처의 고갯마루에는 선왕당(先王堂)이 있는데 이것은 성황이 잘못된 것”이라 하여 서낭을 성황이 잘못 발음된 것이라고 하였다. 그러나 이는 잘못된 해석이다. | 형태와 내용 | 서낭당에서는 개인적인 기원을 하거나 [마을](/topic/마을) 공동의 제의를 지내기도 한다. 김태곤은 서낭당의 형태를 신목에 잡석(雜石)을 쌓은 누석단이 복합되고 이 신목[가지](/topic/가지)에 [백지](/topic/백지)나 오색의 견포편(絹布片, 비단조각)이 걸려 있는 형태, 잡석만 쌓여 있는 누석단형태, 신목에 백지나 오색 견포편이 걸려 있는 형태, 신목과 당집이 복합된 형태, 입석 형태의 다섯 가지로 분류하였다. 그리고 서낭당의 독특한 형태적 특징으로 잡석을 쌓은누석단과 신목에 백지나 오색 견포편이 걸리는 현납속의 두 가지를 지적하였다. 그런데 돌무더기에 돌을 던지거나 나뭇가지에 천이나 비단조각 등을 걸어 놓는 현납속은 개인적인 기원을 할 때 나타난다. 돌이나 천, 비단조각 등은 본래 신에게 바치는 공헌물로서의 의미를 지닌다. 서낭당에 대한 현납속은 마을공동체 신앙의 대상이 되는 서낭당에서는 거의 나타나지 않는다. 이에 따라 현납속은 개인제와 연관된 것임을 나타낸다. 한편 공동제의 대상으로서 서낭당의 형태는 크게 단독형과 복합형으로 나눌 수 있다. 단독형은 다시 돌무더기형, 수목형, 당집형으로 나뉜다. 복합형은 돌무더[기와](/topic/기와) 수목, 당집과 수목, 당집과 솟대의 세 가지 형태로 나누어진다. 돌무더기는 서낭당의 고유한 형태라 할 수 있지만 잔존하는 예가 매우 드물다. 수목을 서낭당으로 보는 경우도 드문 편이지만 이는 결코 서낭당만의 고유 형태는 아니다. 지역에 따라 산신이나 기타 마을신으로 신앙하는 곳도 많기 때문이다. 그러나 수목 밑에 돌무더기가 쌓여 있는 형태는 서낭당 이외에 나타나지 않는다. 이에 따라 돌무더기와 수목이 복합된 경우는 서낭당의 고유한 형태라 할 수 있다. 우리 신앙이 원천적으로 천신을 모태로 점차 분화된 것으로 본다면 서낭 역시 천신신앙, 그리고 이어서 나타나는 산신신앙과 맥을 함께한다고 본다. 이에 따라 산신이 그렇듯이 [서낭신](/topic/서낭신) 역시 단순한 자연신이나 마을에 처음 들어온 [조상신](/topic/조상신), 역사와 관련된 인물신 등으로 인식하기도 한다. 그만큼 산신의 변용은 다양하다. | 지역사례 | 서낭당의 고유한 형태는 돌무더[기와](/topic/기와) 수목이 복합된 것이다. 이는 서낭당의 특징이기도 하다. 그러나 오늘날의 서낭당은 대체로 당집 형태를 이루고 있다. 경기도 여주군 북내면 가정2리 가정자[마을](/topic/마을)의 서낭당은 다른 지역에서 보기 드문 돌무더기로 이루어져 있다. 야산으로 둘러싸여 있는 가정2리의 마을 주민들은 주위의 산들을 마을 기준으로 뒷동산과 앞산이라고 부른다. 서낭당은 앞산 골짜기 길목에 [자리](/topic/자리)하고 있으며, 이 곳은 채골(가정자 북동쪽의 골짜기)로 넘어가는 산 중턱에 자리한 언덕배기이다. 마을에서 약 1㎞떨어져 있는 이 곳에는 참나무, 엄나무, [도토리](/topic/도토리)나무 같은 여러 수종이 군락을 이루고 있다. 제당도 없고 특별한 당나무로 지정되어 있지도 않다. [서낭신](/topic/서낭신)을 모신 이 장소의 여러 나무들을 모두 당나무로 모시고 있으며, 인위적으로 가꾸지 않고 썩더라도 치우는 일이 없다. 그리고 아기 머리 크기의 돌무더기가 땅에 박혀 있다. 마을 사람들에 따르면돌무더기는 이전부터 있었으나 제단이나 [돌탑](/topic/돌탑)이 있던 적은 없었다고 한다. [제상](/topic/제상)(祭床)은 당나무를 사이에 두고 마을 쪽으로 차리며 오른쪽 나무 곁[가지](/topic/가지)에는 제일(祭日) 일주일전부터 [금줄](/topic/금줄)을 걸어 놓는다. 충북 제천시 송학면 도화1리 도화동에서는 정월열나흗날과 음력 동짓달 초사흗날에 서낭제를 지낸다. 마을에는 서낭당과 산신으로 여기는 신목인 노송(老松)이 있다. 서낭당은시멘트 벽에 기와를 얹었으며, 문은 함석으로 만들었다. 내부에는 제단이 있고, 제단 중앙에 신위가 모셔져 있다. 신위는 높이 45㎝정도의 판자에 ‘성황지신위(城隍之神位)’를 붓으로 쓴 형태이다. 원래 서낭당은 나무판자로 얽은 벽에 기와를 얹은 건물이었다. 그러나 6·25전쟁을 겪으면서 불에 타 없어져서 원래의 자리에 다시 지었다. | 지역사례 | 서낭당의 고유한 형태는 돌무더[기와](/topic/기와) 수목이 복합된 것이다. 이는 서낭당의 특징이기도 하다. 그러나 오늘날의 서낭당은 대체로 당집 형태를 이루고 있다. 경기도 여주군 북내면 가정2리 가정자[마을](/topic/마을)의 서낭당은 다른 지역에서 보기 드문 돌무더기로 이루어져 있다. 야산으로 둘러싸여 있는 가정2리의 마을 주민들은 주위의 산들을 마을 기준으로 뒷동산과 앞산이라고 부른다. 서낭당은 앞산 골짜기 길목에 [자리](/topic/자리)하고 있으며, 이 곳은 채골(가정자 북동쪽의 골짜기)로 넘어가는 산 중턱에 자리한 언덕배기이다. 마을에서 약 1㎞떨어져 있는 이 곳에는 참나무, 엄나무, [도토리](/topic/도토리)나무 같은 여러 수종이 군락을 이루고 있다. 제당도 없고 특별한 당나무로 지정되어 있지도 않다. [서낭신](/topic/서낭신)을 모신 이 장소의 여러 나무들을 모두 당나무로 모시고 있으며, 인위적으로 가꾸지 않고 썩더라도 치우는 일이 없다. 그리고 아기 머리 크기의 돌무더기가 땅에 박혀 있다. 마을 사람들에 따르면돌무더기는 이전부터 있었으나 제단이나 [돌탑](/topic/돌탑)이 있던 적은 없었다고 한다. [제상](/topic/제상)(祭床)은 당나무를 사이에 두고 마을 쪽으로 차리며 오른쪽 나무 곁[가지](/topic/가지)에는 제일(祭日) 일주일전부터 [금줄](/topic/금줄)을 걸어 놓는다. 충북 제천시 송학면 도화1리 도화동에서는 정월열나흗날과 음력 동짓달 초사흗날에 서낭제를 지낸다. 마을에는 서낭당과 산신으로 여기는 신목인 노송(老松)이 있다. 서낭당은시멘트 벽에 기와를 얹었으며, 문은 함석으로 만들었다. 내부에는 제단이 있고, 제단 중앙에 신위가 모셔져 있다. 신위는 높이 45㎝정도의 판자에 ‘성황지신위(城隍之神位)’를 붓으로 쓴 형태이다. 원래 서낭당은 나무판자로 얽은 벽에 기와를 얹은 건물이었다. 그러나 6·25전쟁을 겪으면서 불에 타 없어져서 원래의 자리에 다시 지었다. | 의의 | 서낭당과 같은 [마을](/topic/마을) 제당은 주민들의 종교심성을 공유할 수 있는 신성한 영역이다. 마을의 수호신을 섬김으로써 역사의식과 심적(心的)유대, 연대감을 강화할 수 있다는 데에도 의의가 있다. 특히 서낭당은 다른 동제당에 비해 민중이 가깝게 여기는 마을제당이자 때로는 개인제당이기도 하다. | 참고문헌 | [서낭신](/topic/서낭신)[서낭제](/topic/서낭제) | 의의 | 서낭당과 같은 [마을](/topic/마을) 제당은 주민들의 종교심성을 공유할 수 있는 신성한 영역이다. 마을의 수호신을 섬김으로써 역사의식과 심적(心的)유대, 연대감을 강화할 수 있다는 데에도 의의가 있다. 특히 서낭당은 다른 동제당에 비해 민중이 가깝게 여기는 마을제당이자 때로는 개인제당이기도 하다. | 참고문헌 | [서낭신](/topic/서낭신)[서낭제](/topic/서낭제) | 유래 | 서낭당의 외형적 특색이기도 한 돌무더기는 그 형태로 인해 돌무덤이라고도 한다. 이 때문에 서낭당의 발생에 관한 전설은 대체로 돌무덤과 연관되어 있다. 한 예로 서낭당이중국 주(周)나라 강태공(姜太公)의 부인 마씨(馬氏)가 숨진 뒤 만들어진 무덤이라는 유래담이 있다. 주나라 태공이 불우할 때 가출한 그의 처 마씨가 태공이 입신하자 다시 재연(再緣)을 청하였다. 그러나 태공은 마씨에게 물을 가져오라 하여 엎지르고 나서 엎지른 물은 다시담을 수 없다고 창피를 주며 거절하였다. 이에 수치감과 애절한 마음을 참지 못한 마씨는 죽어서 서낭당이 되었다는 것이 주요 골자이다. 지방에 따라 다소 차이가 있고 태공과 마씨가 재회한곳은 공통적으로 영토(領土)이다. 특히 엎지른 물을 담지 못하고 숨졌기 때문에 기갈(飢渴)을 풀어 주기 위해 침을 뱉는다는 이야기가 중심을 이룬다. 강태공계 전설 유래담은 서낭당의 누석단 형태나 신앙 의식에 대한 후대인의 부회(附會)에 지나지 않는다. 마씨부인과 관련된 전설이어서 서낭당을 마씨[사당](/topic/사당)이라고도 한다. [석전](/topic/석전)전설(石戰傳說)은 조선 명종 초에 국가 외란의 우국(憂國)으로 신앙성을 부수시켜 영토에 돌을 모아 누석단을 쌓게 하여 전시(戰時)에 석전용으로 하려는 데에서 서낭당을만든 것이 시초라는 이야기이다. 석장(石葬)전설은 미혼의 처녀가 숨지면 길가에 석총(石塚)을 쌓아서 묻고 그곳을 통과하는 많은 남성에게 접촉케 함으로써 원한을 풀게 했다는 이야기이다. 단순히 옛 사람의무덤인데 해골이 보이지 않도록 하기 위해 그 위에 돌을 던져 석분(石墳)을 만든 것이라고도 한다. 무가(巫歌)를 바탕으로 한 소진량 전설도 있다. 이는 에 나오는 내용으로, 황우량이 천상의 공사차 출타한 사이에 간악한 소진량이 황우량의 처를 범하려다 실패하자 감금시켜 처는 갖은 고초를 겪는다. 이때 황우량이 공사를 끝내고 돌아와 소진량을 벌하고 그의 처를 되찾는다. 그리고 소진량은 길가의 [서낭신](/topic/서낭신)이 되어 오가는행인의 더러운 침을 받게 하였고, 황우량 부부는 성주신이 되었다. 이때부터 서낭당이 생겼다고 한다. 등금장수전설도 있다. 옛날에 소금, 멸치 등을 팔아 쌀[보리](/topic/보리)와 맞바꾸어 겨우 생활을 해 나가던 등금 장수가 딸을 데리고 이 [마을](/topic/마을) 저 마을 전전하다가 고단하고 짐은 무겁고 하여 앉아 쉬다가 쓰러져 숨진 장소가 서낭당이다. 이때 돈 있는 사람은 가족의 평화, 행복, 장수 등을 위하여 대나무에 [백지](/topic/백지)·비단 등을 걸어 등 금 장수 딸을 위로하고 [양밥](/topic/양밥)해준다 하여 돌을 얹어 주고 귀신이 붙지 못하도록 침을 세 번 뱉었다는 것이다. 서낭당의 발생에 대한 마씨 무덤 이야[기와](/topic/기와) 아울러 서낭당에 침을 뱉게 된 이야기가 여러 [가지](/topic/가지)로 전해지는 점으로 미루어 민간에서 유래된 전설은 이미 서낭당이 형성된 뒤 그에 수반되는 어떤 특정 행위에 대해 부회적인 설명이라 해야 할 것이다. | 유래 | 서낭당의 외형적 특색이기도 한 돌무더기는 그 형태로 인해 돌무덤이라고도 한다. 이 때문에 서낭당의 발생에 관한 전설은 대체로 돌무덤과 연관되어 있다. 한 예로 서낭당이중국 주(周)나라 강태공(姜太公)의 부인 마씨(馬氏)가 숨진 뒤 만들어진 무덤이라는 유래담이 있다. 주나라 태공이 불우할 때 가출한 그의 처 마씨가 태공이 입신하자 다시 재연(再緣)을 청하였다. 그러나 태공은 마씨에게 물을 가져오라 하여 엎지르고 나서 엎지른 물은 다시담을 수 없다고 창피를 주며 거절하였다. 이에 수치감과 애절한 마음을 참지 못한 마씨는 죽어서 서낭당이 되었다는 것이 주요 골자이다. 지방에 따라 다소 차이가 있고 태공과 마씨가 재회한곳은 공통적으로 영토(領土)이다. 특히 엎지른 물을 담지 못하고 숨졌기 때문에 기갈(飢渴)을 풀어 주기 위해 침을 뱉는다는 이야기가 중심을 이룬다. 강태공계 전설 유래담은 서낭당의 누석단 형태나 신앙 의식에 대한 후대인의 부회(附會)에 지나지 않는다. 마씨부인과 관련된 전설이어서 서낭당을 마씨[사당](/topic/사당)이라고도 한다. [석전](/topic/석전)전설(石戰傳說)은 조선 명종 초에 국가 외란의 우국(憂國)으로 신앙성을 부수시켜 영토에 돌을 모아 누석단을 쌓게 하여 전시(戰時)에 석전용으로 하려는 데에서 서낭당을만든 것이 시초라는 이야기이다. 석장(石葬)전설은 미혼의 처녀가 숨지면 길가에 석총(石塚)을 쌓아서 묻고 그곳을 통과하는 많은 남성에게 접촉케 함으로써 원한을 풀게 했다는 이야기이다. 단순히 옛 사람의무덤인데 해골이 보이지 않도록 하기 위해 그 위에 돌을 던져 석분(石墳)을 만든 것이라고도 한다. 무가(巫歌)를 바탕으로 한 소진량 전설도 있다. 이는 에 나오는 내용으로, 황우량이 천상의 공사차 출타한 사이에 간악한 소진량이 황우량의 처를 범하려다 실패하자 감금시켜 처는 갖은 고초를 겪는다. 이때 황우량이 공사를 끝내고 돌아와 소진량을 벌하고 그의 처를 되찾는다. 그리고 소진량은 길가의 [서낭신](/topic/서낭신)이 되어 오가는행인의 더러운 침을 받게 하였고, 황우량 부부는 성주신이 되었다. 이때부터 서낭당이 생겼다고 한다. 등금장수전설도 있다. 옛날에 소금, 멸치 등을 팔아 쌀[보리](/topic/보리)와 맞바꾸어 겨우 생활을 해 나가던 등금 장수가 딸을 데리고 이 [마을](/topic/마을) 저 마을 전전하다가 고단하고 짐은 무겁고 하여 앉아 쉬다가 쓰러져 숨진 장소가 서낭당이다. 이때 돈 있는 사람은 가족의 평화, 행복, 장수 등을 위하여 대나무에 [백지](/topic/백지)·비단 등을 걸어 등 금 장수 딸을 위로하고 [양밥](/topic/양밥)해준다 하여 돌을 얹어 주고 귀신이 붙지 못하도록 침을 세 번 뱉었다는 것이다. 서낭당의 발생에 대한 마씨 무덤 이야[기와](/topic/기와) 아울러 서낭당에 침을 뱉게 된 이야기가 여러 [가지](/topic/가지)로 전해지는 점으로 미루어 민간에서 유래된 전설은 이미 서낭당이 형성된 뒤 그에 수반되는 어떤 특정 행위에 대해 부회적인 설명이라 해야 할 것이다. |

|---|

| 집문당 | 제주도무속연구 | 현용준 | 1986 | 집문당 | 제주도 무속과 그 주변 | 현용준 | 2002 |

|---|

| 황학동 성황당 외상부 |  23151 황학동 성황당 외상부 |

|---|---|

| 사문리 대사마을 전경 |  21078 사문리 대사마을 전경 |

| 황학동 성황당 측면 |  23141 황학동 성황당 측면 |

| 며느실 서낭당 내부 |  23113 며느실 서낭당 내부 |

| 며느실 서낭당 측면 |  23090 며느실 서낭당 측면 |

| 며느실 서낭당 전경 |  23056 며느실 서낭당 전경 |

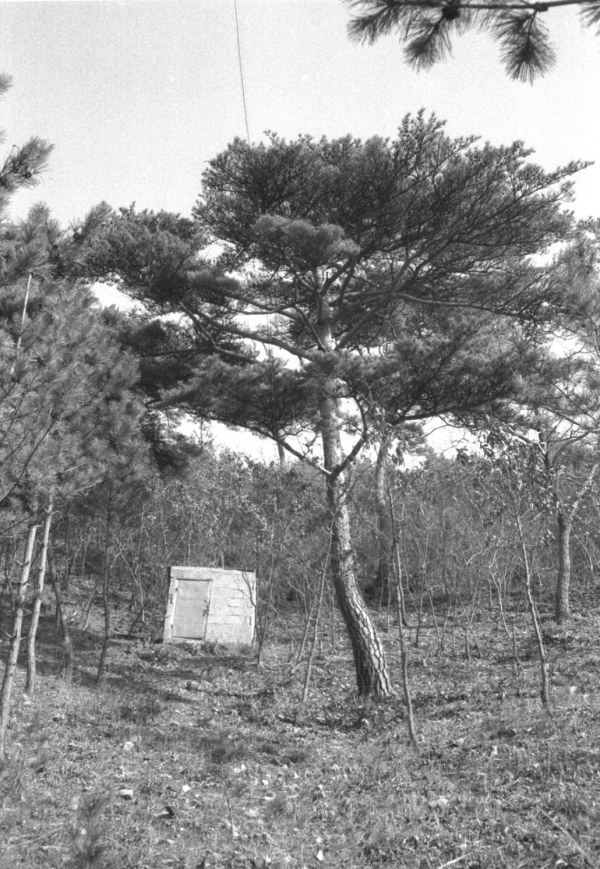

| 토계동 서낭당 |  19694 토계동 서낭당 |

| 삼거리 솔터 서낭당 전경 |  23280 삼거리 솔터 서낭당 전경 |

| 덕동리 서낭당 내부 |  23327 덕동리 서낭당 내부 |

| 기촌리 서낭나무 |  22800 기촌리 서낭나무 |

| 황학동 성황당 외상부 |  23151 황학동 성황당 외상부 |

| 사문리 대사마을 전경 |  21078 사문리 대사마을 전경 |

| 황학동 성황당 측면 |  23141 황학동 성황당 측면 |

| 며느실 서낭당 내부 |  23113 며느실 서낭당 내부 |

| 며느실 서낭당 측면 |  23090 며느실 서낭당 측면 |

| 며느실 서낭당 전경 |  23056 며느실 서낭당 전경 |

| 토계동 서낭당 |  19694 토계동 서낭당 |

| 삼거리 솔터 서낭당 전경 |  23280 삼거리 솔터 서낭당 전경 |

| 덕동리 서낭당 내부 |  23327 덕동리 서낭당 내부 |

| 기촌리 서낭나무 |  22800 기촌리 서낭나무 |

| 한국민속신앙사전 | 심마골 서낭당 주위 술뿌리며 축원 3 | |

|---|---|---|

| 한국민속신앙사전 | 심마골 서낭당 주위 술뿌리며 축원 2 | |

| 한국민속신앙사전 | 심마골 서낭당 주위 술뿌리며 축원 1 | |

| 한국민속신앙사전 | 심마골 서낭당 주위 술뿌리며 축원 3 | |

| 한국민속신앙사전 | 심마골 서낭당 주위 술뿌리며 축원 2 | |

| 한국민속신앙사전 | 심마골 서낭당 주위 술뿌리며 축원 1 |

0 Comments