한국무속신앙사전

도솔천에 살며 56억 7000만 년 뒤에 [미륵불](/topic/미륵불)로 나타나 중생을 제도한다는 장래의 미륵부처를 모시는 [마을](/topic/마을)제당이나 석불입상.

definition | 도솔천에 살며 56억 7000만 년 뒤에 [미륵불](/topic/미륵불)로 나타나 중생을 제도한다는 장래의 미륵부처를 모시는 [마을](/topic/마을)제당이나 석불입상. |

|---|---|

mp3Cnt | 0 |

wkorname | 이인화 |

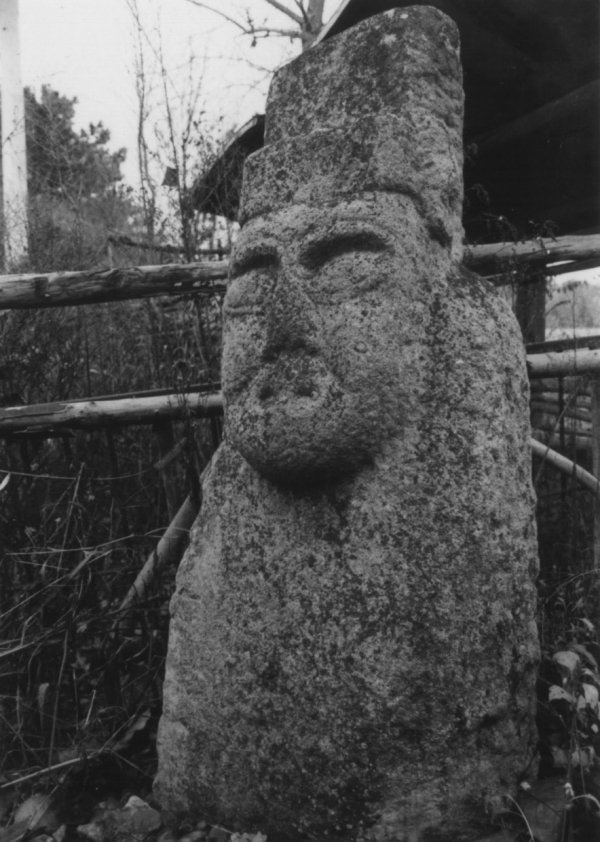

| 정의 | 도솔천에 살며 56억 7000만 년 뒤에 [미륵불](/topic/미륵불)로 나타나 중생을 제도한다는 장래의 미륵부처를 모시는 [마을](/topic/마을)제당이나 석불입상. | 정의 | 도솔천에 살며 56억 7000만 년 뒤에 [미륵불](/topic/미륵불)로 나타나 중생을 제도한다는 장래의 미륵부처를 모시는 [마을](/topic/마을)제당이나 석불입상. | 역사 | 사찰 인근의 [마을](/topic/마을)이나 미륵으로 섬기는 선돌이 있는 내륙 지역의 마을에서 전승이 활발한 편이다. 미륵신앙은 한국 초기불교 수용에서부터 전래되어 신라와 백제에서 국가의 통치 이념으로 응용되어 6세기 이후 널리 신앙화된 것으로 알려져 있다. 백제인들은 미륵하생신앙에 대한 믿음이 깊었다. 미륵하생신앙은 먼 장래에 [미륵불](/topic/미륵불)이 출현할 것이며, 그때 이상세계가 실현될 것이라는 믿음을 담고 있다. 백제의 [무왕](/topic/무왕)은 익산 [미륵사](/topic/미륵사)(彌勒寺)의 창건으로 왕권을 강화하였으며, 신라의 진흥왕은 왕자 이름을 사륜(舍輪, 金輪)으로 지어 전륜성왕(轉輪聖王)의 이상적 치세를 흠모하는 정치를 펼쳤다. 후삼국시대 [궁예](/topic/궁예)는 자신을 미륵이라 지칭하여 대중의 일시적인 호응을 얻기도 하였고, 주술의존성이 강한 고려 불교의 미륵신앙은 미륵에 대한 믿음이 더욱 보편화되어 곳곳에 미륵불이 조성되는 등 미륵신앙의 민중화가 이루어졌다. 민간신앙으로서 득남 금기 기복 치병 수호 등무속과의 습합현상을 보이며 발전하였고, 조선의 억불정책이 미륵신앙과 민중의 관계를 더욱 밀착시켜 불교의 민간화를 심화시켰다. 이에 따라 미륵하생신앙이 말법사상과 결부되면서 사회가 어렵고 혼란스러운 시기에 더 발전하였다. | 역사 | 사찰 인근의 [마을](/topic/마을)이나 미륵으로 섬기는 선돌이 있는 내륙 지역의 마을에서 전승이 활발한 편이다. 미륵신앙은 한국 초기불교 수용에서부터 전래되어 신라와 백제에서 국가의 통치 이념으로 응용되어 6세기 이후 널리 신앙화된 것으로 알려져 있다. 백제인들은 미륵하생신앙에 대한 믿음이 깊었다. 미륵하생신앙은 먼 장래에 [미륵불](/topic/미륵불)이 출현할 것이며, 그때 이상세계가 실현될 것이라는 믿음을 담고 있다. 백제의 [무왕](/topic/무왕)은 익산 [미륵사](/topic/미륵사)(彌勒寺)의 창건으로 왕권을 강화하였으며, 신라의 진흥왕은 왕자 이름을 사륜(舍輪, 金輪)으로 지어 전륜성왕(轉輪聖王)의 이상적 치세를 흠모하는 정치를 펼쳤다. 후삼국시대 [궁예](/topic/궁예)는 자신을 미륵이라 지칭하여 대중의 일시적인 호응을 얻기도 하였고, 주술의존성이 강한 고려 불교의 미륵신앙은 미륵에 대한 믿음이 더욱 보편화되어 곳곳에 미륵불이 조성되는 등 미륵신앙의 민중화가 이루어졌다. 민간신앙으로서 득남 금기 기복 치병 수호 등무속과의 습합현상을 보이며 발전하였고, 조선의 억불정책이 미륵신앙과 민중의 관계를 더욱 밀착시켜 불교의 민간화를 심화시켰다. 이에 따라 미륵하생신앙이 말법사상과 결부되면서 사회가 어렵고 혼란스러운 시기에 더 발전하였다. | 형태 | 미륵당 [미륵제](/topic/미륵제)당 미라당 등으로 불리는 석불입상으로, 전국적인 분포를 보이며 형태도 다양하다. 군위인각사미륵당석불[좌상](/topic/좌상)(軍威麟角寺彌勒堂石佛坐像, 경상북도 문화재자료 제426호)은 조선 중기 때 보호각을 세워 1959~1960년에 보수·증축한 뒤 이름을 법화당(法華堂)으로바꾸었다. [맞배지붕](/topic/맞배지붕)으로 골기와를 얹은 사방 3.1m의 단칸 벽돌집안에 화강암으로 만든 석불입상이 [마을](/topic/마을)의 평안을 빌기 위해 조성되었고, 예부터 마을의 수호신으로 받들어졌다고 한다. 경상북도 구미시 장천면 오로리의 길가에 있는 미륵당석조미륵입상(경상북도 문화재자료 제332호)은 높이 220㎝, 어깨 폭 95㎝이다. 몸체 일부는 지하에 묻혀 있다. 높이는2.49m, 가슴 폭은 1.07m, 얼굴 길이는 1.14m이다. 고려 중기에 만들어진 것으로 추정된다. 서울 서초구 원지동 청계산 등산로 고속도로 굴다리 어귀에 위치한 15.2㎡ 미륵당에는 목탁과 제기가 갖추어져 있으며, 크기가 2m 정도 되는 백색 입상인 [미륵불](/topic/미륵불)이 모셔져 있다. 서울특별시 유형문화재 제93호인 이 미륵불은 원터마을의 수호신으로 일 년에 한 번 주민들이 동제를 지내는 가운데 아주 신비한 영험이 있다고 알려져 일제강점기에 일본인들이 마차를 동원하여 이 미륵불을 일본에 반출하려다 실패한 일이 있었다. 사람들이 미륵불의 영험을 믿고 계속 몰려들자 일본인들은 미륵불의 배꼽을 쪼아 냈으며 그후부터 미륵불은 영험한 능력을 상실했다고 전한다. 제주특별자치도 제주시 건입동 1275[번지](/topic/번지) 동자복(제주도 민속자료 제1-1호)은 만수사 옛 터인 [민가](/topic/민가)주택 안에 자리하고 있는 미륵으로, 옛날 제주성의 동쪽에서 성 안을 수호하는 기능을 하였다고 한다. ‘자복신’(재물과 복의 신), ‘자복미륵’, ‘미륵불’, ‘큰 어른’으로도 불린다. 신장 286㎝, 얼굴 길이 161㎝, 아랫몸 둘레 662㎝의 크기로 제주도에서 흔히 볼 수 있는 현무암으로 조각해 놓았다. 신장 273㎝, 얼굴길이 135㎝, 아랫몸 둘레 315㎝의 크기인 서자복(제주도 민속자료제1-2호)은 높이 66㎝의 받침돌 위에서 있다. 곁에는 높이 75㎝, 둘레 100㎝가 되는 남근을 상징하는 [동자상](/topic/동자상)이 서 있다. 이 동자상에 걸터앉아 치성을 드리면 아들을 낳는다고 믿고 있다. 매년 음력 이월 보름날과 동짓달 보름날이면 미륵을 위한 불공이 법당 안에서 행해진다. 개인 집 울타리에 있어 특별히 정해 놓은 제사일은 없지만 미륵에 치성을 드려 득남한 여인들은 조상처럼 극진히 모시고 있다. 정확한 제작 시기는 알 수 없지만 고려시대로 추정된다. | 형태 | 미륵당 [미륵제](/topic/미륵제)당 미라당 등으로 불리는 석불입상으로, 전국적인 분포를 보이며 형태도 다양하다. 군위인각사미륵당석불[좌상](/topic/좌상)(軍威麟角寺彌勒堂石佛坐像, 경상북도 문화재자료 제426호)은 조선 중기 때 보호각을 세워 1959~1960년에 보수·증축한 뒤 이름을 법화당(法華堂)으로바꾸었다. [맞배지붕](/topic/맞배지붕)으로 골기와를 얹은 사방 3.1m의 단칸 벽돌집안에 화강암으로 만든 석불입상이 [마을](/topic/마을)의 평안을 빌기 위해 조성되었고, 예부터 마을의 수호신으로 받들어졌다고 한다. 경상북도 구미시 장천면 오로리의 길가에 있는 미륵당석조미륵입상(경상북도 문화재자료 제332호)은 높이 220㎝, 어깨 폭 95㎝이다. 몸체 일부는 지하에 묻혀 있다. 높이는2.49m, 가슴 폭은 1.07m, 얼굴 길이는 1.14m이다. 고려 중기에 만들어진 것으로 추정된다. 서울 서초구 원지동 청계산 등산로 고속도로 굴다리 어귀에 위치한 15.2㎡ 미륵당에는 목탁과 제기가 갖추어져 있으며, 크기가 2m 정도 되는 백색 입상인 [미륵불](/topic/미륵불)이 모셔져 있다. 서울특별시 유형문화재 제93호인 이 미륵불은 원터마을의 수호신으로 일 년에 한 번 주민들이 동제를 지내는 가운데 아주 신비한 영험이 있다고 알려져 일제강점기에 일본인들이 마차를 동원하여 이 미륵불을 일본에 반출하려다 실패한 일이 있었다. 사람들이 미륵불의 영험을 믿고 계속 몰려들자 일본인들은 미륵불의 배꼽을 쪼아 냈으며 그후부터 미륵불은 영험한 능력을 상실했다고 전한다. 제주특별자치도 제주시 건입동 1275[번지](/topic/번지) 동자복(제주도 민속자료 제1-1호)은 만수사 옛 터인 [민가](/topic/민가)주택 안에 자리하고 있는 미륵으로, 옛날 제주성의 동쪽에서 성 안을 수호하는 기능을 하였다고 한다. ‘자복신’(재물과 복의 신), ‘자복미륵’, ‘미륵불’, ‘큰 어른’으로도 불린다. 신장 286㎝, 얼굴 길이 161㎝, 아랫몸 둘레 662㎝의 크기로 제주도에서 흔히 볼 수 있는 현무암으로 조각해 놓았다. 신장 273㎝, 얼굴길이 135㎝, 아랫몸 둘레 315㎝의 크기인 서자복(제주도 민속자료제1-2호)은 높이 66㎝의 받침돌 위에서 있다. 곁에는 높이 75㎝, 둘레 100㎝가 되는 남근을 상징하는 [동자상](/topic/동자상)이 서 있다. 이 동자상에 걸터앉아 치성을 드리면 아들을 낳는다고 믿고 있다. 매년 음력 이월 보름날과 동짓달 보름날이면 미륵을 위한 불공이 법당 안에서 행해진다. 개인 집 울타리에 있어 특별히 정해 놓은 제사일은 없지만 미륵에 치성을 드려 득남한 여인들은 조상처럼 극진히 모시고 있다. 정확한 제작 시기는 알 수 없지만 고려시대로 추정된다. | 지역사례 | 미륵당은 불교신앙과 연계되어 민간신앙으로서 불교 사찰과 함께 충남 서산 예산 홍성 경기도 안성 등 전국적으로 많이 분포하고 있다. 시도문화재로 지정된 것도 많다. 경기도 여주군 금사면 외평리 454-1[번지](/topic/번지) 포초골 미륵좌불(경기도 유형문화재 제35호), 전남 장성군 북이면 원덕리 미륵석불(전라남도유형문화재 제13호), 충북 충주시 신니면 원평리 미륵석불(충청북도 유형문화재 제18호), 충북 증평군 증평읍 남하리 석조미륵보살 입상(충청북도 유형문화재 제208호), 제주도 민속자료 제1, 2호인 동자복·서자복 등 많은 수가 있다. 특히 충남 서산 해미면 해미읍성의 사방에 미륵을 세워 읍성의 허를 막고자 세워졌다는 미륵이 서문쪽에 반양리 미륵(할아버지미륵, 불상형), 동문쪽에 산수리 미륵(모자, 가슴에 | 참고문헌 | 충남지방 장승솟대신앙 (국립민속박물관, 1991) 조선땅 [마을](/topic/마을)지킴이 (주강현·장정룡, 열화당, 1993) 당진의 민간신앙 (이인화, 당진문화원, 1996) 대[장군](/topic/장군) 신앙의 연구 (임동권, 민속원, 1998) 한국의 마을제당-충청남도 (국립민속박물관, 1998) 금산의 탑신앙 (강성복, 금산문화원, 1999) 홍성의 마을공동체신앙 (최운식·김정헌, 홍성문화원, 1999) 광주군의 역사와 문화유적 (기전문화재연구원, 2000) 보령의 동제 (황의호, 보령문화원, 2001) 내포지역 마을제당의 민속지리 (이인화, 민속원, 2006) | 지역사례 | 미륵당은 불교신앙과 연계되어 민간신앙으로서 불교 사찰과 함께 충남 서산 예산 홍성 경기도 안성 등 전국적으로 많이 분포하고 있다. 시도문화재로 지정된 것도 많다. 경기도 여주군 금사면 외평리 454-1[번지](/topic/번지) 포초골 미륵좌불(경기도 유형문화재 제35호), 전남 장성군 북이면 원덕리 미륵석불(전라남도유형문화재 제13호), 충북 충주시 신니면 원평리 미륵석불(충청북도 유형문화재 제18호), 충북 증평군 증평읍 남하리 석조미륵보살 입상(충청북도 유형문화재 제208호), 제주도 민속자료 제1, 2호인 동자복·서자복 등 많은 수가 있다. 특히 충남 서산 해미면 해미읍성의 사방에 미륵을 세워 읍성의 허를 막고자 세워졌다는 미륵이 서문쪽에 반양리 미륵(할아버지미륵, 불상형), 동문쪽에 산수리 미륵(모자, 가슴에 | 참고문헌 | 충남지방 장승솟대신앙 (국립민속박물관, 1991) 조선땅 [마을](/topic/마을)지킴이 (주강현·장정룡, 열화당, 1993) 당진의 민간신앙 (이인화, 당진문화원, 1996) 대[장군](/topic/장군) 신앙의 연구 (임동권, 민속원, 1998) 한국의 마을제당-충청남도 (국립민속박물관, 1998) 금산의 탑신앙 (강성복, 금산문화원, 1999) 홍성의 마을공동체신앙 (최운식·김정헌, 홍성문화원, 1999) 광주군의 역사와 문화유적 (기전문화재연구원, 2000) 보령의 동제 (황의호, 보령문화원, 2001) 내포지역 마을제당의 민속지리 (이인화, 민속원, 2006) |

|---|

| 미륵장신 |  18334 미륵장신 |

|---|---|

| 미륵장신 |  18330 미륵장신 |

| 미륵장신 |  18325 미륵장신 |

| 미륵장신 |  18321 미륵장신 |

| 미륵장신 |  18317 미륵장신 |

| 미륵장신 |  18312 미륵장신 |

| 미륵장군 |  18308 미륵장군 |

| 미륵장군 |  18304 미륵장군 |

| 미륵장신 |  18393 미륵장신 |

| 서김녕리 미륵당과 미륵 |  20151 서김녕리 미륵당과 미륵 |

| 미륵장신 |  18334 미륵장신 |

| 미륵장신 |  18330 미륵장신 |

| 미륵장신 |  18325 미륵장신 |

| 미륵장신 |  18321 미륵장신 |

| 미륵장신 |  18317 미륵장신 |

| 미륵장신 |  18312 미륵장신 |

| 미륵장군 |  18308 미륵장군 |

| 미륵장군 |  18304 미륵장군 |

| 미륵장신 |  18393 미륵장신 |

| 서김녕리 미륵당과 미륵 |  20151 서김녕리 미륵당과 미륵 |

0 Comments