한국무속신앙사전

눈에 생긴 삼을 제거하기 위해 행해진 주술적 의식. 삼은 눈동자에 생긴 희거나 붉은 좁쌀만한 점, 삼눈은 눈망울에 삼이 생겨 몹시 쑤시고 눈알이 붉어지는 병을 각각 일컫는다. 지역에 따라 ‘삼눈잡기’라고 부르기도 한다.

definition | 눈에 생긴 삼을 제거하기 위해 행해진 주술적 의식. 삼은 눈동자에 생긴 희거나 붉은 좁쌀만한 점, 삼눈은 눈망울에 삼이 생겨 몹시 쑤시고 눈알이 붉어지는 병을 각각 일컫는다. 지역에 따라 ‘삼눈잡기’라고 부르기도 한다. |

|---|---|

mp3Cnt | 0 |

wkorname | 안혜경 |

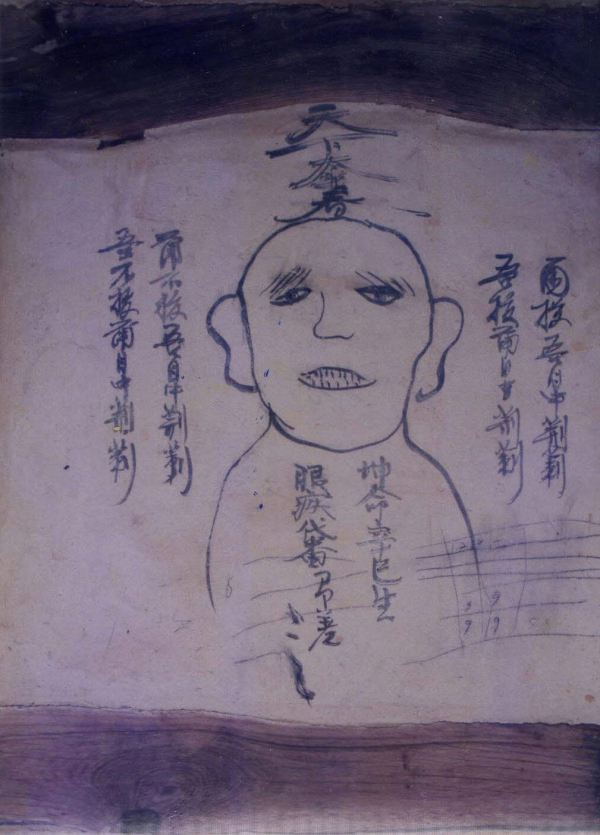

| 정의 | 눈에 생긴 삼을 제거하기 위해 행해진 주술적 의식. 삼은 눈동자에 생긴 희거나 붉은 좁쌀만한 점, 삼눈은 눈망울에 삼이 생겨 몹시 쑤시고 눈알이 붉어지는 병을 각각 일컫는다. 지역에 따라 ‘삼눈잡기’라고 부르기도 한다. | 정의 | 눈에 생긴 삼을 제거하기 위해 행해진 주술적 의식. 삼은 눈동자에 생긴 희거나 붉은 좁쌀만한 점, 삼눈은 눈망울에 삼이 생겨 몹시 쑤시고 눈알이 붉어지는 병을 각각 일컫는다. 지역에 따라 ‘삼눈잡기’라고 부르기도 한다. | 내용 | 의료체계가 발달하지 못한 예전에는 민간 차원의 전승적 의료지식에 대한 의존도가 높았다. 의사의 진료 기회가 없었거나 전문적 의학지식이 없는 사람들은 일상의 경험이나 속설에 의한 처방 등에 의존할 수밖에 없었다. 특히 객관적 원인을 알지 못하는 질병과 증상에 대해 그들의 세계관에 [기초](/topic/기초)한 주술 종교적 신앙 차원의 치료행위에 기대는 것은 당연한 일이다. 주술을 크게 방어주술과 대항주술로 나누면 삼잡기는 임의적 발생이라는 질환의 특성상 대항주술의 성격을 지닌다. 대항주술은 문제가 발생했을 때 그에 대항하여 그 원인을 제거하기 위한 주술을 의미한다. 일단 삼이라는 장애가 생겨나면 이것을 제거하기 위한 적극적 기술로서 채택된 주술이다. 전통사회에서 안과 질환은 특히 알려진 지식이 많지 않고 생각보다 흔하게 나타났다. 옛날에는 못만 박아도 삼이 섰다는 말이 있다. 질환에 대한 구체적인 치병의례로는 객귀 물리기, [동토잡기](/topic/동토잡기) 등을 제외하면 두드러기, 다래끼 치료와 삼을 제거하기 위한 방법이 일반적이다. 삼은 안과질환에서 플릭텐(phlycten)을 이른다. 안구결막이나 각막에 발생하는 좁쌀 크기의 회백색 반점이다. 삼이 서면 환한 곳에서는 눈을 뜨기가 힘들 정도로 눈이 부시고, 눈에 핏발이 서며, 눈곱이 끼는 증상이 나타난다. 삼눈 치료 유형을 정리하면 첫째, 팥을 사용하는 형식이 있다. 팥은 붉은색으로 인한 벽사의 기능과 함께 삼 자체를 표상한다. 팥을 반드시 물속에 떨어뜨리는 것은 곧 삼이 가라앉는 것을 행위로써 가시화하여 결과를 확실히 하려는 의도를 드러내는 것이다. 해가 뜰 때라는 시간적 배경은 삼이 서면 햇빛을 제대로 볼 수 없다는 사실과 연결되어 있다. 둘째 유형은 얼굴 그림에서 해당 부위에 바늘, 가시, [부엌](/topic/부엌)칼 등 날카롭고 뾰족한 물건으로 찌르는 방식이다. 이것은 삼을 직접적으로 위협하고 공격하는 방식이다. 민간신앙상의 ‘[해물리기](/topic/해물리기)’ 방법과 통한다. 이 밖에 조왕 앞에 팥을 떨어뜨린 물그릇을 가져다 둔다거나 주술적 방식에 축원의 말이 덧붙여지는 경우가 있다. 그러나 기본적으로 삼잡기는 치병굿처럼 의례를 통해 신에게 기원을 올림으로써 원하는 건강을 얻고자 하기보다 특정의 주술적 의식을 행함으로써 원하는 결과를 직접적으로 얻으려는 관념적 행위이다. 다시 말해 삼잡기는 주술적 논리구조의 치료 원리가 작용하는 의식(儀式)이라고 할 수 있다. | 为消除“红眼菌”而进行的巫术仪式。 红眼菌是指瞳仁中长出的白色或红色的米粒般大小的点。眼珠出现这种斑点后,刺痛无比,眼球变红,这就是“红眼病”。也有些地方将除红眼术称为“samnunjapgi”(消除红眼病祭仪—译注)。古代社会尤其缺乏眼科知识,眼疾甚为普遍。 红眼病的疗法有两种。第一种用红豆。即在门前放一碗水,太阳升起时,将红豆落入水中,若水中出现圆形,则说明红眼菌正在痊愈。红豆为红色,因此可辟邪。又因红豆象征着红眼菌,人们透过其沉入水中的现象相信红眼菌正在消失。祭仪之所以在太阳升起时举行,这与有红眼菌的人无法正视阳光有关。在第二种疗法中,人们将脸画挂起,在相关部位用针,刺,菜刀等尖锐锋利的东西戳。这是一种直接威胁并攻击红眼菌的方法。由此可看出,除红眼术是一种祈盼通过特定的巫术仪式来获得实际疗效的观念性的行为。 | Samjapgi es un ritual de hechicería para eliminar “manchas blancas” en las pupilas. El término tradicional “sam” quiere decir una pequeña mancha o roja en las pupilas, entonces “samnum” es una palabra que se refiere a los ojos afectados por sam, que se acompaña del dolor y el enrojecimiento. Entonces samnunjapgi es una palabra que se refiere a un ritual para eliminar manchas en los ojos. En el pasado, la enfermedad ocular era común pero se consideraba especialmente misteriosa. El uso de frijoles rojos es uno de los métodos para curar esta enfermedad ocular. Al amanecer, uno que quiere hacer samnunjapgi pone un cuenco de agua fuera de la puerta de entrada del hogar y deja caer un frijol rojo. Si ese frijol caído ha creado un círculo en el agua, se cree que la mancha se eliminará pronto. El color rojo de frijoles rojos se considera efectivo para echar las fuerzas malignas y un solo frijol rojo sirve también como una metáfora de la manchas en los ojos. De la misma manera, la caída del frijol rojo en el agua es una visualización de la mancha que se está ahogando. El tiempo en que se realiza el ritual se relaciona también con el hecho de que una persona afectada por la inflamación ocular tiene mucha dificultad de ver algo con los ojos abiertos bajo los fuertes rayos del sol. Otro método sería colgar un retrato o una fotografía de la persona afectada y pinchar el punto afectado con un objeto punzante como aguja, espina o cuchillo de cocina, con lo que se puede atacar la mancha llamada sam de modo directo, en otras palabras, el concepto del samjapgi es un acto de hechicería para buscar directamente métodos de sanación. | Samjapgi is a sorcery ritual for removing a small speck in the eye. In the distant past, eye diseases were common but considered especially mysterious and thus feared. Sam is a traditional term that refers to a tiny white or red speck that has developed on the pupil, and samnun is the eye inflammation caused by this speck, accompanying pain and redness. An alternate term for the ritual for removing this symptom is samnunjapgi. One healing method involved using red beans. At sunrise, a bowl of water was placed outside the gate, into which a single red bean was dropped and if it made a circle on the water, it was believed that the speck will go away. The red color of the bean was thought to be effective for chasing away bad forces, and the single bean also served as a metaphor for the speck, and its descent into water was a visualization of the speck drowning. The time of the ritual was related to the fact that when a person afflicted with eye inflammation had difficulty seeing in bright sunlight. Another method was to hang or draw a picture of a face and pierce the afflicted spot with a sharp object like a needle, thorn or kitchen knife, in an attempt to directly attack and threaten the speck. Samjapgi, in other words, was a conceptual act of seeking direct healing through sorcery. | 내용 | 의료체계가 발달하지 못한 예전에는 민간 차원의 전승적 의료지식에 대한 의존도가 높았다. 의사의 진료 기회가 없었거나 전문적 의학지식이 없는 사람들은 일상의 경험이나 속설에 의한 처방 등에 의존할 수밖에 없었다. 특히 객관적 원인을 알지 못하는 질병과 증상에 대해 그들의 세계관에 [기초](/topic/기초)한 주술 종교적 신앙 차원의 치료행위에 기대는 것은 당연한 일이다. 주술을 크게 방어주술과 대항주술로 나누면 삼잡기는 임의적 발생이라는 질환의 특성상 대항주술의 성격을 지닌다. 대항주술은 문제가 발생했을 때 그에 대항하여 그 원인을 제거하기 위한 주술을 의미한다. 일단 삼이라는 장애가 생겨나면 이것을 제거하기 위한 적극적 기술로서 채택된 주술이다. 전통사회에서 안과 질환은 특히 알려진 지식이 많지 않고 생각보다 흔하게 나타났다. 옛날에는 못만 박아도 삼이 섰다는 말이 있다. 질환에 대한 구체적인 치병의례로는 객귀 물리기, [동토잡기](/topic/동토잡기) 등을 제외하면 두드러기, 다래끼 치료와 삼을 제거하기 위한 방법이 일반적이다. 삼은 안과질환에서 플릭텐(phlycten)을 이른다. 안구결막이나 각막에 발생하는 좁쌀 크기의 회백색 반점이다. 삼이 서면 환한 곳에서는 눈을 뜨기가 힘들 정도로 눈이 부시고, 눈에 핏발이 서며, 눈곱이 끼는 증상이 나타난다. 삼눈 치료 유형을 정리하면 첫째, 팥을 사용하는 형식이 있다. 팥은 붉은색으로 인한 벽사의 기능과 함께 삼 자체를 표상한다. 팥을 반드시 물속에 떨어뜨리는 것은 곧 삼이 가라앉는 것을 행위로써 가시화하여 결과를 확실히 하려는 의도를 드러내는 것이다. 해가 뜰 때라는 시간적 배경은 삼이 서면 햇빛을 제대로 볼 수 없다는 사실과 연결되어 있다. 둘째 유형은 얼굴 그림에서 해당 부위에 바늘, 가시, [부엌](/topic/부엌)칼 등 날카롭고 뾰족한 물건으로 찌르는 방식이다. 이것은 삼을 직접적으로 위협하고 공격하는 방식이다. 민간신앙상의 ‘[해물리기](/topic/해물리기)’ 방법과 통한다. 이 밖에 조왕 앞에 팥을 떨어뜨린 물그릇을 가져다 둔다거나 주술적 방식에 축원의 말이 덧붙여지는 경우가 있다. 그러나 기본적으로 삼잡기는 치병굿처럼 의례를 통해 신에게 기원을 올림으로써 원하는 건강을 얻고자 하기보다 특정의 주술적 의식을 행함으로써 원하는 결과를 직접적으로 얻으려는 관념적 행위이다. 다시 말해 삼잡기는 주술적 논리구조의 치료 원리가 작용하는 의식(儀式)이라고 할 수 있다. | 为消除“红眼菌”而进行的巫术仪式。 红眼菌是指瞳仁中长出的白色或红色的米粒般大小的点。眼珠出现这种斑点后,刺痛无比,眼球变红,这就是“红眼病”。也有些地方将除红眼术称为“samnunjapgi”(消除红眼病祭仪—译注)。古代社会尤其缺乏眼科知识,眼疾甚为普遍。 红眼病的疗法有两种。第一种用红豆。即在门前放一碗水,太阳升起时,将红豆落入水中,若水中出现圆形,则说明红眼菌正在痊愈。红豆为红色,因此可辟邪。又因红豆象征着红眼菌,人们透过其沉入水中的现象相信红眼菌正在消失。祭仪之所以在太阳升起时举行,这与有红眼菌的人无法正视阳光有关。在第二种疗法中,人们将脸画挂起,在相关部位用针,刺,菜刀等尖锐锋利的东西戳。这是一种直接威胁并攻击红眼菌的方法。由此可看出,除红眼术是一种祈盼通过特定的巫术仪式来获得实际疗效的观念性的行为。 | Samjapgi es un ritual de hechicería para eliminar “manchas blancas” en las pupilas. El término tradicional “sam” quiere decir una pequeña mancha o roja en las pupilas, entonces “samnum” es una palabra que se refiere a los ojos afectados por sam, que se acompaña del dolor y el enrojecimiento. Entonces samnunjapgi es una palabra que se refiere a un ritual para eliminar manchas en los ojos. En el pasado, la enfermedad ocular era común pero se consideraba especialmente misteriosa. El uso de frijoles rojos es uno de los métodos para curar esta enfermedad ocular. Al amanecer, uno que quiere hacer samnunjapgi pone un cuenco de agua fuera de la puerta de entrada del hogar y deja caer un frijol rojo. Si ese frijol caído ha creado un círculo en el agua, se cree que la mancha se eliminará pronto. El color rojo de frijoles rojos se considera efectivo para echar las fuerzas malignas y un solo frijol rojo sirve también como una metáfora de la manchas en los ojos. De la misma manera, la caída del frijol rojo en el agua es una visualización de la mancha que se está ahogando. El tiempo en que se realiza el ritual se relaciona también con el hecho de que una persona afectada por la inflamación ocular tiene mucha dificultad de ver algo con los ojos abiertos bajo los fuertes rayos del sol. Otro método sería colgar un retrato o una fotografía de la persona afectada y pinchar el punto afectado con un objeto punzante como aguja, espina o cuchillo de cocina, con lo que se puede atacar la mancha llamada sam de modo directo, en otras palabras, el concepto del samjapgi es un acto de hechicería para buscar directamente métodos de sanación. | Samjapgi is a sorcery ritual for removing a small speck in the eye. In the distant past, eye diseases were common but considered especially mysterious and thus feared. Sam is a traditional term that refers to a tiny white or red speck that has developed on the pupil, and samnun is the eye inflammation caused by this speck, accompanying pain and redness. An alternate term for the ritual for removing this symptom is samnunjapgi. One healing method involved using red beans. At sunrise, a bowl of water was placed outside the gate, into which a single red bean was dropped and if it made a circle on the water, it was believed that the speck will go away. The red color of the bean was thought to be effective for chasing away bad forces, and the single bean also served as a metaphor for the speck, and its descent into water was a visualization of the speck drowning. The time of the ritual was related to the fact that when a person afflicted with eye inflammation had difficulty seeing in bright sunlight. Another method was to hang or draw a picture of a face and pierce the afflicted spot with a sharp object like a needle, thorn or kitchen knife, in an attempt to directly attack and threaten the speck. Samjapgi, in other words, was a conceptual act of seeking direct healing through sorcery. | 지역사례 | 삼눈 치료는 복잡한 양상으로 나타난다. 지역적으로는 유사한 유형이 나타나지만 집안마다 상이한 방식으로 행해진다. 일반적으로 대항적 성격의 주술의식과 삼눈의 증상이 관련되어 구성된 것으로 보인다. 먼저 햇빛을 보기 어렵다는 사실과 관련된 때문인지 삼잡기 의식은 주로 해가 뜰 때 행해진다. 경기도 화성지역의 경우 눈에 삼이 나면 해가 돋을 때 문간에 물을 떠 놓고 빨간 팥을 머리 위에서 떨어뜨려 물이 동그라미를 그리면 삼이 잡힌다고 한다. 또 다른 방법은 물그릇에 [수수](/topic/수수)깡을 세 갈래로 세우고 그 사이에 빨간 팥을 떨어뜨리는 것이다. 이때 팥은 삼, 물은 눈을 각각 표상한다. 물에 팥이 가라앉는 것은 삼이 가라앉는, 즉 소멸하는 상태에 대한 비유로 볼 수 있다. 이는 유사한 것은 유사한 것을 발생시키고 결과는 원인과 유사하다는 원리에 의한 유감 주술적 의식으로 볼 수 있다. 병 주둥이를 솔잎으로 막아 [대문](/topic/대문) 곁에 거꾸로 매달아 놓고 물이 한 방울씩 떨어[지게](/topic/지게) 하여 비가 오는 시늉을 하는 것과 마찬[가지](/topic/가지) 원리이다. 안동에서는 다래끼 치료에도 비슷한 방식을 적용하고 있다. 눈에 다래끼가 나면 동쪽으로 해가 돋을 때 바늘을 동쪽 [기둥](/topic/기둥)에 꽂아 두면 낫는다고 한다. 또 물두멍을 들여다보고 눈을 깜빡이면 다래끼가 물두[멍에](/topic/멍에) 빠져서 낫는다고 하였다. 비슷한 방법으로 아침에 해가 돋을 때 물을 떠다 놓고 붉은 팥을 물에 떨어뜨린 다음 팥이 불면 땅에다 묻고 그 위에 칼로 열 십(十)자를 긋는 방법이 있다. 물에 비친 눈동자에 나이 수대로 팥을 떨어뜨리는 방법도 있다. 강원도 강릉지역에서는 팥 서너 알을 눈에 비비고 나서 물이 담긴 그릇에 떨어뜨린 뒤 조왕 앞에 가져다 놓으면 삼이 잡힌다고 한다. 이 경우는 주술적 의식과 함께 조왕이라는 [가신](/topic/가신)(家神)의 힘에 의지하는 종교 신앙적 의식이 뒤섞여 나타난 변형적 양상이다. 또 아침에 해 뜨는 동쪽을 향해 팥 몇 개와 물 대접을 들고 서서 해를 보고 “몇 살 먹은 ○○가 눈에 열삼, 피삼이 섰으니 삭게 해 주십시오.”라고 하면서 팥을 눈에 대고 대접 안에 떨어뜨린다. 이렇게 하여 물방울이 하얗게 튀어 오르면 삼이 삭는다고 한다. 이 사례 역시 구체적 신격은 드러나지 않지만 주술적 의식과 함께 신격에 대한 축원이라는 신앙적 의례가 동반된 경우로, 좀 더 확실한 결과를 얻기 위한 이중의 의례장치가 도입된 것으로 볼 수 있다. 또 다른 성격의 주술적 의식으로는 삼을 공격함으로써 이를 제거하고자 하는 의도를 보여 주는 방식이 있다. 공격의 일반적 방법은 얼굴을 그려 놓고 바늘과 같은 뾰족한 것으로 삼이 난 눈을 찌르는 것이다. 구체적인 방법은 환자가 벽에 자신의 얼굴을 그려 놓은 다음 “눈도 삼이 서느냐”를 세 번 읊으면서 뾰족한 것으로 그림에서 삼이 선 눈을 콕콕 찌른다. 그렇게 하면 삼이 낫는다는 것이다. 종이에 사람 얼굴을 그려서 해를 마주보는 나무에 붙인 다음 바늘로 그림의 눈을 찌르고 침을 세 번 뱉는 방식도 있다. 얼굴 옆에 나이와 생일을 적고 삼이 든 눈을 찌른다. 이때 주문을 적어 넣기도 한다. 대야에 물을 떠다 놓고 수수깡 같은 것을 열십자로 물에 띄운 다음 물에 비친 자신의 눈동자를 수수깡 십자의 중간에 위치시키고 바늘로 찍는 방법도 있다. 강원도 양양지역에서는 삼이 선 눈의 반대편 눈으로 삼을 잡는다. 벽에 얼굴을 대고 붓을 들어 얼굴 모양으로 그림을 그린다. 삼이 서지 않은 쪽 눈이 그려진 그림 위에 바늘을 꽂아 놓는다. 그러고 나서 약 사흘 뒤면 삼이 잡힌다고 한다. 바늘은 눈병이 다 나으면 빼낸다. 이 때 그림은 사람들이 많이 보는 곳으로 손 없는 방향의 벽에 그려 놓는다. 이러한 방식은 제웅을 버릴 때 사람이 많이 다니는 사거리 등지에 묻는 것과 같은 원리이다. 액을 떼어낸 삿된 물건은 많은 사람의 활동이 이루어지는 공간에서 처리함으로써 그 기운으로 액을 누를 수 있다고 여기는 것으로 볼 수도 있고, 알지 못하는 누군가에게 그 액이 옮겨가기를 원하는 심사의 표현으로 이해할 수도 있다. 인천광역시 옹진군 연평도에서는 삼눈이 서면 해가 뜰 무렵 [마당](/topic/마당)에 사람 형상을 그려 놓고 삼이 선 쪽의 눈과 같은 방향에 칼을 꽂아 놓는다. 그리고 앞에서 삼눈 선 것을 낫게 해 달라고 축원을 한다. 이렇게 하고 나서 사흘이 지나면 환자에게 차도가 있다고 한다. 또 다른 방법은 변소에 사람 형상을 그려 놓고 마당에서 할 때와 마찬가지로 [부엌](/topic/부엌)칼을 눈이 그려진 부분에 꽂는다. 바늘 대신 가시를 이용하는 경우도 있다. 강원도에서 많이 나타나는 이 사례에도 약간씩 변형된 모습을 보인다. 해가 떠오르는 방향의 가시나무에서 가시를 떼어낸 다음 눈에 대면서 “내 눈의 가시 파내 줘야 네 눈에 가시 파내준다” 하면서 원래 떼어낸 부분에 거꾸로 다시 꽂아 둔다. 또는 눈앞에 댔다 뗐다 하면서 “삼눈 가시자. 삼눈 가시자.”라는 주문을 읊기도 한다. 속초에서는 동쪽으로 난 찔레나무 가지를 베다가 가시를 뽑으며 “내 눈 낫게 해 주시오.” 하면서 다시 제자리에 꽂는다. 가시를 이용하는 것은 경북 영덕과 영양 등지에서도 발견된다. 영덕지역에서는 해가 솟아오르는 시각에 동쪽으로 뻗은 찔레나무 가지의 가시를 떼어내 눈에 견주면서 “해 돋을 일 월님네요 몇 살 먹은 ○○이 눈 녹듯이 삼 녹게 해 주세요.”라고 빈다. 찔레가시를 딴 자리에 소금을 발라 놓고 가시를 소금 발라 둔 곳에 다시 꽂아 둔다. 영양지역에서도 떠오르는 해를 보며 찔레나무를 하나 꺾어 쓰다듬으면서 “해 돋을 일 월님네요. ○성바지 내 시름을 얻어다오.”라고 한다. 이렇게 하고 나서 이틀만 지나면 삼눈이 낫는다고 한다. 이들 경우는 구체적으로 어떤 특정의 신격에 대한 것인지는 알 수 없지만 주술적 의식 외에도 축원의 말이 들어감으로써, 종교적 기원의 형식이 가미된 복합적 방식이라고 할 수 있다. 강원도에서도 내륙인 영월에서는 엄지손톱에 열십자를 그어서 삼을 잡기도 한다. 왼쪽 눈에 삼이 서면 오른쪽 손톱, 오른쪽 눈에 생기면 왼쪽 손톱에 긋는다. 정선지역에서는 아침에 환자를 마당 한가운데에 세우고 환자 발 주위로 땅바닥에 동그랗게 원을 그린 다음 동그라미 안에 눈, 코, 잎, 귀를 그려서 얼굴 모양을 만든다. 그리고 삼이 선 눈의 반대편 눈 그림 부분을 판다. 땅을 파다 보면 그 안에서 숯이 나오는 수가 있다. 이렇게 숯이 나오면 삼이 잡힌다고 한다. 또 아침에 벽에 얼굴을 그려서 삼이 선 쪽 눈 그림에 바늘을 꽂아 두는 것이 있다. 양양지역에서 수집된 사례 중에는 손 있는 날 물건이 들어와서 삼이 선 때에는 그 물건을 돌려 놓는다는 내용도 있다. 이 경우 삼이 선 원인을 동토(動土)로 인한 액으로 규정하기 때문에 치료법 역시 [동토잡기](/topic/동토잡기) 방식과 유사하게 나타난다. | 참고문헌 | 한국의 가정신앙-경기도 (국립문화재연구소, 2005) 한국의 가정신앙-충북 (국립문화재연구소, 2006) 한국의 가정신앙-경북 (국립문화재연구소, 2007) 한국의 가정신앙-제주도 (국립문화재연구소, 2007) 민간의 질병인식과 치료행위에 관한 의료민속학적 연구-19~20세기 일기와 현지조사 자료를 중심으로 (원보영, 한국학중앙연구원 박사학위논문, 2008) | 지역사례 | 삼눈 치료는 복잡한 양상으로 나타난다. 지역적으로는 유사한 유형이 나타나지만 집안마다 상이한 방식으로 행해진다. 일반적으로 대항적 성격의 주술의식과 삼눈의 증상이 관련되어 구성된 것으로 보인다. 먼저 햇빛을 보기 어렵다는 사실과 관련된 때문인지 삼잡기 의식은 주로 해가 뜰 때 행해진다. 경기도 화성지역의 경우 눈에 삼이 나면 해가 돋을 때 문간에 물을 떠 놓고 빨간 팥을 머리 위에서 떨어뜨려 물이 동그라미를 그리면 삼이 잡힌다고 한다. 또 다른 방법은 물그릇에 [수수](/topic/수수)깡을 세 갈래로 세우고 그 사이에 빨간 팥을 떨어뜨리는 것이다. 이때 팥은 삼, 물은 눈을 각각 표상한다. 물에 팥이 가라앉는 것은 삼이 가라앉는, 즉 소멸하는 상태에 대한 비유로 볼 수 있다. 이는 유사한 것은 유사한 것을 발생시키고 결과는 원인과 유사하다는 원리에 의한 유감 주술적 의식으로 볼 수 있다. 병 주둥이를 솔잎으로 막아 [대문](/topic/대문) 곁에 거꾸로 매달아 놓고 물이 한 방울씩 떨어[지게](/topic/지게) 하여 비가 오는 시늉을 하는 것과 마찬[가지](/topic/가지) 원리이다. 안동에서는 다래끼 치료에도 비슷한 방식을 적용하고 있다. 눈에 다래끼가 나면 동쪽으로 해가 돋을 때 바늘을 동쪽 [기둥](/topic/기둥)에 꽂아 두면 낫는다고 한다. 또 물두멍을 들여다보고 눈을 깜빡이면 다래끼가 물두[멍에](/topic/멍에) 빠져서 낫는다고 하였다. 비슷한 방법으로 아침에 해가 돋을 때 물을 떠다 놓고 붉은 팥을 물에 떨어뜨린 다음 팥이 불면 땅에다 묻고 그 위에 칼로 열 십(十)자를 긋는 방법이 있다. 물에 비친 눈동자에 나이 수대로 팥을 떨어뜨리는 방법도 있다. 강원도 강릉지역에서는 팥 서너 알을 눈에 비비고 나서 물이 담긴 그릇에 떨어뜨린 뒤 조왕 앞에 가져다 놓으면 삼이 잡힌다고 한다. 이 경우는 주술적 의식과 함께 조왕이라는 [가신](/topic/가신)(家神)의 힘에 의지하는 종교 신앙적 의식이 뒤섞여 나타난 변형적 양상이다. 또 아침에 해 뜨는 동쪽을 향해 팥 몇 개와 물 대접을 들고 서서 해를 보고 “몇 살 먹은 ○○가 눈에 열삼, 피삼이 섰으니 삭게 해 주십시오.”라고 하면서 팥을 눈에 대고 대접 안에 떨어뜨린다. 이렇게 하여 물방울이 하얗게 튀어 오르면 삼이 삭는다고 한다. 이 사례 역시 구체적 신격은 드러나지 않지만 주술적 의식과 함께 신격에 대한 축원이라는 신앙적 의례가 동반된 경우로, 좀 더 확실한 결과를 얻기 위한 이중의 의례장치가 도입된 것으로 볼 수 있다. 또 다른 성격의 주술적 의식으로는 삼을 공격함으로써 이를 제거하고자 하는 의도를 보여 주는 방식이 있다. 공격의 일반적 방법은 얼굴을 그려 놓고 바늘과 같은 뾰족한 것으로 삼이 난 눈을 찌르는 것이다. 구체적인 방법은 환자가 벽에 자신의 얼굴을 그려 놓은 다음 “눈도 삼이 서느냐”를 세 번 읊으면서 뾰족한 것으로 그림에서 삼이 선 눈을 콕콕 찌른다. 그렇게 하면 삼이 낫는다는 것이다. 종이에 사람 얼굴을 그려서 해를 마주보는 나무에 붙인 다음 바늘로 그림의 눈을 찌르고 침을 세 번 뱉는 방식도 있다. 얼굴 옆에 나이와 생일을 적고 삼이 든 눈을 찌른다. 이때 주문을 적어 넣기도 한다. 대야에 물을 떠다 놓고 수수깡 같은 것을 열십자로 물에 띄운 다음 물에 비친 자신의 눈동자를 수수깡 십자의 중간에 위치시키고 바늘로 찍는 방법도 있다. 강원도 양양지역에서는 삼이 선 눈의 반대편 눈으로 삼을 잡는다. 벽에 얼굴을 대고 붓을 들어 얼굴 모양으로 그림을 그린다. 삼이 서지 않은 쪽 눈이 그려진 그림 위에 바늘을 꽂아 놓는다. 그러고 나서 약 사흘 뒤면 삼이 잡힌다고 한다. 바늘은 눈병이 다 나으면 빼낸다. 이 때 그림은 사람들이 많이 보는 곳으로 손 없는 방향의 벽에 그려 놓는다. 이러한 방식은 제웅을 버릴 때 사람이 많이 다니는 사거리 등지에 묻는 것과 같은 원리이다. 액을 떼어낸 삿된 물건은 많은 사람의 활동이 이루어지는 공간에서 처리함으로써 그 기운으로 액을 누를 수 있다고 여기는 것으로 볼 수도 있고, 알지 못하는 누군가에게 그 액이 옮겨가기를 원하는 심사의 표현으로 이해할 수도 있다. 인천광역시 옹진군 연평도에서는 삼눈이 서면 해가 뜰 무렵 [마당](/topic/마당)에 사람 형상을 그려 놓고 삼이 선 쪽의 눈과 같은 방향에 칼을 꽂아 놓는다. 그리고 앞에서 삼눈 선 것을 낫게 해 달라고 축원을 한다. 이렇게 하고 나서 사흘이 지나면 환자에게 차도가 있다고 한다. 또 다른 방법은 변소에 사람 형상을 그려 놓고 마당에서 할 때와 마찬가지로 [부엌](/topic/부엌)칼을 눈이 그려진 부분에 꽂는다. 바늘 대신 가시를 이용하는 경우도 있다. 강원도에서 많이 나타나는 이 사례에도 약간씩 변형된 모습을 보인다. 해가 떠오르는 방향의 가시나무에서 가시를 떼어낸 다음 눈에 대면서 “내 눈의 가시 파내 줘야 네 눈에 가시 파내준다” 하면서 원래 떼어낸 부분에 거꾸로 다시 꽂아 둔다. 또는 눈앞에 댔다 뗐다 하면서 “삼눈 가시자. 삼눈 가시자.”라는 주문을 읊기도 한다. 속초에서는 동쪽으로 난 찔레나무 가지를 베다가 가시를 뽑으며 “내 눈 낫게 해 주시오.” 하면서 다시 제자리에 꽂는다. 가시를 이용하는 것은 경북 영덕과 영양 등지에서도 발견된다. 영덕지역에서는 해가 솟아오르는 시각에 동쪽으로 뻗은 찔레나무 가지의 가시를 떼어내 눈에 견주면서 “해 돋을 일 월님네요 몇 살 먹은 ○○이 눈 녹듯이 삼 녹게 해 주세요.”라고 빈다. 찔레가시를 딴 자리에 소금을 발라 놓고 가시를 소금 발라 둔 곳에 다시 꽂아 둔다. 영양지역에서도 떠오르는 해를 보며 찔레나무를 하나 꺾어 쓰다듬으면서 “해 돋을 일 월님네요. ○성바지 내 시름을 얻어다오.”라고 한다. 이렇게 하고 나서 이틀만 지나면 삼눈이 낫는다고 한다. 이들 경우는 구체적으로 어떤 특정의 신격에 대한 것인지는 알 수 없지만 주술적 의식 외에도 축원의 말이 들어감으로써, 종교적 기원의 형식이 가미된 복합적 방식이라고 할 수 있다. 강원도에서도 내륙인 영월에서는 엄지손톱에 열십자를 그어서 삼을 잡기도 한다. 왼쪽 눈에 삼이 서면 오른쪽 손톱, 오른쪽 눈에 생기면 왼쪽 손톱에 긋는다. 정선지역에서는 아침에 환자를 마당 한가운데에 세우고 환자 발 주위로 땅바닥에 동그랗게 원을 그린 다음 동그라미 안에 눈, 코, 잎, 귀를 그려서 얼굴 모양을 만든다. 그리고 삼이 선 눈의 반대편 눈 그림 부분을 판다. 땅을 파다 보면 그 안에서 숯이 나오는 수가 있다. 이렇게 숯이 나오면 삼이 잡힌다고 한다. 또 아침에 벽에 얼굴을 그려서 삼이 선 쪽 눈 그림에 바늘을 꽂아 두는 것이 있다. 양양지역에서 수집된 사례 중에는 손 있는 날 물건이 들어와서 삼이 선 때에는 그 물건을 돌려 놓는다는 내용도 있다. 이 경우 삼이 선 원인을 동토(動土)로 인한 액으로 규정하기 때문에 치료법 역시 [동토잡기](/topic/동토잡기) 방식과 유사하게 나타난다. | 참고문헌 | 한국의 가정신앙-경기도 (국립문화재연구소, 2005) 한국의 가정신앙-충북 (국립문화재연구소, 2006) 한국의 가정신앙-경북 (국립문화재연구소, 2007) 한국의 가정신앙-제주도 (국립문화재연구소, 2007) 민간의 질병인식과 치료행위에 관한 의료민속학적 연구-19~20세기 일기와 현지조사 자료를 중심으로 (원보영, 한국학중앙연구원 박사학위논문, 2008) |

|---|

| 한국체육철학회 | 처용무와 티벳 참(chams)의 비교 연구 | 박은영 | 2004 | 전북대학교 박사학위논문 | 전북지역 무당굿 연구 | 이영금 | 2007 | 국립문화재연구소 | 인간과 신을 잇는 상징, 무구-전라남도·전라북도·제주도 | 2008 |

|---|

| 삼잡기 |  13506 삼잡기 |

|---|---|

| 삼잡기 |  13505 삼잡기 |

| 삼잡기 |  13504 삼잡기 |

| 삼잡기 |  13503 삼잡기 |

| 삼잡기 |  13502 삼잡기 |

| 삼잡기 |  13501 삼잡기 |

| 삼잡기 |  13500 삼잡기 |

| 삼잡기 |  13499 삼잡기 |

| 삼잡기 |  13498 삼잡기 |

| 삼잡이 그림(벽에 그림을 그려 눈에 서있는 핏발을 잡던 모습 |  13497 삼잡이 그림(벽에 그림을 그려 눈에 서있는 핏발을 잡던 모습 |

| 삼잡기 |  13506 삼잡기 |

| 삼잡기 |  13505 삼잡기 |

| 삼잡기 |  13504 삼잡기 |

| 삼잡기 |  13503 삼잡기 |

| 삼잡기 |  13502 삼잡기 |

| 삼잡기 |  13501 삼잡기 |

| 삼잡기 |  13500 삼잡기 |

| 삼잡기 |  13499 삼잡기 |

| 삼잡기 |  13498 삼잡기 |

| 삼잡이 그림(벽에 그림을 그려 눈에 서있는 핏발을 잡던 모습 |  13497 삼잡이 그림(벽에 그림을 그려 눈에 서있는 핏발을 잡던 모습 |

0 Comments